�@�@�@ �@�@�@�����̋��R�E���c�A���w�r���ƗX�֔ԍ��A�����āA�s�s�z�R�A�w�Z�����A�u�����h���A�u�����h���A�_�Y���A�o�A�l�p���X�C�J�A�j���g����H���Y�ޗ��A�����ꓪ���o�������@�@�@�@�@ |

�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� |

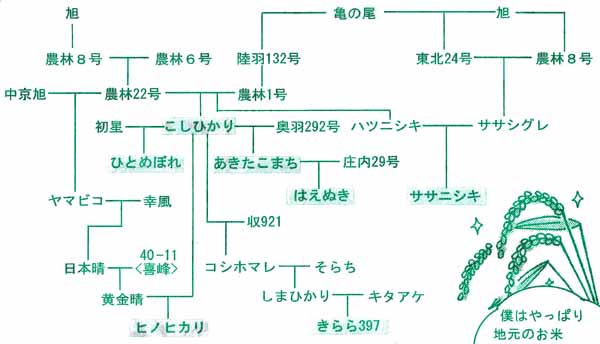

�@��̕\�����������悤�ɓS�z��ΒY�Ȃǂ͂��̂Q�O���N�ŁC�����̎Y�o�ʂ͌������C���ɍ������Y�͂O�ɂȂ��Ă��܂����B����́C�����̌͊��Ƃ������C�C�O�̍z�R�Ƃ̍̌@�K�͂̈Ⴂ��~���Ȃǂɂ�鐶�Y���̍����傫���B�������C���̎Y�o�ʂ݂̂͂��̊ԂɂR�{�ɑ����Ă���B���̓��{�̋��̌@�̍D�����x���Ă���̂����������ɂ���H��(�Ђ�����)���R�ł���B

�@�G�l���M�[�����̂قƂ�ǂ��C�O�Ɉˑ�������{�C�Ζ����X�X.�V���𒆓��Ȃǂ���A�����Ă���B�Ƃ������Ƃ͎c��O�D�R���͉��Ƃ������Ő��Y���Ă���킯�ł���B

�����̐Ζ��Y�o�ʂ͂V�R���L�����b�g��(1999�N)�C���̂V�U.�V���͐V�����ŎY�o����B�����ŏH�c���P�S.�X���C�k�C���U.�V���ƐV���Ȗk�̓��{�C���ɂ킪���̖��c������B�Ƃ��낪�C�����m�݂ł��Ζ����̂�钬������Ƃ����B����͐É����q�V���s����(������)���ł���B���ǒ��͌�O��ɋ߂��x�͘p�ɖʂ������g�ȋC��̒��ŁC�w��ɓ��{��̒��̎Y�n�ł���q�m����n���L����B���̑��ǒ��ŏ��߂ĐΖ����������ꂽ�͖̂����T�N(1872),���̗��N����̌@���n�܂����B�����̍��͎�@��ɂŐ[���͂P�O�O���قǁC�₪�ċ@�B�ɂ��@����n�܂�C�����Ƃ��Y���ʂ̑��������͖̂����̒����ŁA�N��721.6�L�����b�g��(�h������3,600�{�j���̐Ζ����Y�o�����B���̖��������Ȃ�ǎ��ł������������B�������A���̌サ�����ɂɐΖ��̎Y�o�ʂ͌����Ă����A�Ő����ɂ͖�P�T�O�{��������˂����X�Ǝ���C���a�R�O�N��ɖ�W�O�N�Ԃ̐Ζ��̌@�̗��j�̖�������B���c�̂��Ƃ͌��݁u���c�̗������v�Ƃ��Đ�������Ă���B �@��

�@�ʏ�C�X�֔ԍ��́~�~���C�����ڂƂ����悤�ɋ抄�育�Ɛݒ肳��Ă���B�����C�����h�}�[�N�^���[�̂悤�ɐ��\�K�̒����w�r���Ƃ��Ȃ�C�r�����ɂ͐��S�̃I�t�B�X��X�܂�����C�X�ǂ���C��s����ŁC�n���̏��s�s���������ςȈ�s�s�̋@�\��L���Ă���B�����ŐV�h�ɏo�����������w�r���Q������������1990�N�C�u�����w�r���ԍ��v�ƌĂ��V���ȗX�֔ԍ����x���������ꂽ�B �@��

�@�P�X�V�W�Ɋ��������T���V���C���U�O�͓����^���[�ƂƂ��ɁC�����̊X�������낷�l�C�X�|�b�g�Ƃ��č��Ȃ������̐l�X�ɐe���܂�Ă���B�������P�X�X�P�N�C�V�s���r���̊����ɂ��C�P�R�N�ԕێ����Ă������{�ꍂ���r���Ƃ����^�C�g���͎����Ă��܂����B���̓s���r�������{��̍��ɂ������̂��킸���Q�N�C�P�X�X�R�N�ɉ��l�݂ȂƂ݂炢�Ɋ��������n��V�O�K�̃����h�}�[�N�^���[�����{��ɂȂ����B�U�X�K�̓W�]�t���A�܂ł̓G���x�[�^�[�łS�O�b�œ��B���C�e�j�X�R�[�g�T���̃t���A����͕x�m�R�≓���ɓ��哇�܂Ŗ]�ނ��Ƃ��ł���B���̌���C���▼�É��ɑ������Œ����w�r�������݂���C�T���V���C���U�O�͍��ł͑�P�P�ʂɂ܂ŏ��ʂ������Ă��܂����B�������C�T���V���C�����ł́C���Ƃ����̃r���ɕ����Ȃ��悤�ɂƉ������ʋq�ɊJ�����C���{�ꍂ������X�J�C�f�b�L�͐V���Ȑl�C���Ă�ł���B

�@���茧�̑Δn�ɂ������u�I���K���v�ƌĂ�铃�́C���̍����S�T�T���C�����^���[(333m�j�₠�̃G���p�C���X�e�[�g�r��(381m�j���͂邩�ɍ����C�����͍����͂��Ƃ�蓌�m�ꍂ���������ł������B���̓��͑D����q��@�ɂ��̈ʒu��m�点�邽�߂̃I���K�g�Ƃ����d�g�M���邽�߂ɁC�C��ۈ�����1975�N�Ɍ��݂����B�����^���[�̂悤�Ȏ������ł͂Ȃ��C���{�̂𑽐��̃��C���[�Ŏx����`���ŁC�ݒu�ʐς�1km�l���ɂ���сC���͋Ő����^���b�v���ݒu����Ă������B �@�@�@�@�@�@��

�@���ẮC�u���{����v��u�T�T�j�V�L�v�ȂǃR�V�q�J���̌n���ł͂Ȃ��������C�����ő������Y����Ă������C���݂ł͔�R�V�q�J���n�̕i��͂�������e����߂Ă��܂����B�Ƃ�킯�u�T�T�j�V�L�v�́C�g��c�\�Y����̃q�b�g�ȁu�����{�錧�v�̉̎��ɂ���悤��1980�`90�N��ɂ́u�R�V�q�J���v�ƕ��Ԑl�C�������������C����n���̋{�錧�ł��u���̕āv�Ƃ܂ŌĂ��قǐ��Y�ʂ͌��������B�@�u�T�T�j�V�L�v�ᗎ�̍ŏ��̂��������͂P�X�X�R�N�̗�Ăł���B�T�T�j�V�L�͋{�錧���͂��ߓ��k�n���ōL���͔|����Ă������C�ϗ���キ�C���̔N�͑傫�������ƂȂ����B����ȂƂ��ɁC�{�錧�̌Ð�_�Ǝ�����ŊJ�����ꂽ�̂��C�T�T�j�V�L���ϗ�ɗD��Ă���R�V�q�J���n���́u���k�P�S�R���v�ł���B���H��ł��C�D�]�����̐V�i��́u�ЂƂ߂ڂ�v�Ɩ��Â����C�T�T�j�V�L�Ɋ�����ċ{�錧�̓��Y�ƂȂ�C���̌�C�S���ł��u�R�V�q�J���v�Ɏ������n�ʂ��ւ�u�����h�ĂƂȂ����B �@�ł́C�Ȃ��R�V�q�J��������قǂ܂łɓ��{�l�ɍD�܂��悤�ɂȂ����̂��낤���B���o���̎��ɂ͂悭������Ȃ����C�R�V�q�J���̂��������́C�������肵���H���ƈꗱ�ꗱ�̂��܂݂ɂ���ƌ�����B�����オ��͂������C���ɂ���ɂ���ƁC��߂Ă����ꂾ���ł��������Ƃ����B�m�������Ă������{�l�̐H�����̕ω��̂��߁C�������肵���T�T�j�V�L�̂悤�ȃR�����������C�R�V�q�J���̂悤�ȔS��̂���R�����l�X���D�܂��悤�ɂȂ��Ă�������ł͂Ȃ����ƌ����Ă���B�܂��C�R�V�q�J���v�́C�����ȓy���C��ɓK�����邱�Ƃ����Y���������v�����B�R�V�q�J���͖k���n�����琼���{�e�n�ōL���͔|����C���k��k�C���ȂNJ���n�ł́C�i����ǂ��ꂽ�R�V�q�J���n���́u���������܂��v�u�͂��ʂ��v�u�����R�X�V�v�Ȃǂ��͔|�����悤�ɂȂ����B���̂��߁C���ł͔L���ێq���R�V�q�J���C���邢�̓R�V�q�J���n���̃u�����h�ĂƂ����R�V�q�J���E���m�J���`���[�ƂȂ��Ă��܂����B �@�@�����Y�Ă̖����ʎ��n�ʁ��_���ȓ��v2009��

�@ �������Ă̌n�}���c���R���Z���^�[�g�o��聄 �@

�@�@�@�E���Ă̂��Ƃ��킩��z�[���y�[�W�u���ĕS��http://www.kamedaseika.co.jp/r_story/okome/�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�킪���̐H���������͔N�X�����葱���C�����i�����̂Ȃ��ł͍Œᐅ���C��v�i�ڂ̎�����������ƁC�Ă������قڂP�O�O���ŁC���Ƃ͌{���X�U���C��W�S���C����ނU�U���C���ނT�T���C�����ɂ������Ă͂킸���U���C���ނ��T���ɂ����Ȃ�(1998)�B�{�����������������Ƃ͂����C�{�̃G�T�̑唼�͗A���ɗ����Ă���B����ȐH������̓��{�ɂ����āC���ĕ\��̂悤�ɁC���{�����Ŏ����ł�����̂����ŐH�������邱�Ƃ��ʂ����ĉ\���낤���B���̏ꍇ�C�܂��l�b�N�ƂȂ�̂����{�����ɂ͌������Ȃ����X�₵�傤�䂪�g���Ȃ����ƁC���X�₵�傤��C�����C�[���Ȃǂ̌����ƂȂ�哤�̎������͂������R���C���t���Ɏg����͖̂k�C���Y�̍��z�������炢�ł���B���Ǐ����Y�̃��j���[�ƂȂ�ƁC�~��������̂��ɂ���i�������C�C�ۂ͊؍��Ȃǂ���̗A���������Ă���C�g���Ȃ��j�C�~�c�o�����C���Ŗ��������G���C���낢�뒲�ׂĂ݂����C�R���j���N�ȂǒP�i�Ȃ�Ƃ����������ƂȂ�ƂP�O�O�������Y�Ƃ����̂͂��Ȃ荢��Ƃ����̂����_�ł���B

�@��

�@���E�̎�v���̂Ȃ��ł́C���{�������Ƃ��_�ƂɂƂ��Čb�܂ꂽ���R���ɂ����Ƃ����Ă��C�����̐l�͂ɂ킩�ɂ͐M���������ł��낤�B�����̔_�Y�����C�O����̗A�����C���Y�̂��͕̂Ă���������O���Y�������i�������C�_�Ƃɏ]������͍̂���҂���C����炪���{�̔_�Ƃ����ʂ��Ă��錻���ł���B�������C�_�Ƃ̌��_������{�̔_�Ƃ��l�@���Ă݂�ƁC��������ʂ������Ă���B�_�Ƃ̌��_�Ƃ͉����B����͐A������Ă邱�Ƃł���B�A��������߂ɕK�v�ȏ����C����͓K�ȉ��x�C�K�Ȑ��C�K�ȓ��ƁC�K�ȓy��ł���B

�@�����ɂ��ǂ邪�C����Ȕ_�ƍœK�����{���_�ƕs�U�Ɋׂ��Ă��闝�R�͉����낤���B�܂��l�����������邱�ƁB�ߖ��ɂȂ�C���R�o�c�K�͂͏������Ȃ炴������Ȃ��B��L�̂S�̃|�C���g�ŁC��r�I���{�Ƃ悭�������̓j���[�W�[�����h�ł���B�j���[�W�[�����h�ł͐��Y���̍����_�Ƃ��s���Ă��邪�C���{�ƍ��{�I�ɈقȂ�̂́C�l�������킸���R�V�O���l�C�l�����x�͂P�S�l�Ǝ��ɓ��{�̂P�^�Q�S�ł���B �@��

�@���{�l�͈�l������N�ԂR�T�T�̌{��(�^�}�S)��H�ׂĂ��邻�����B�����̐H�����C�O����̗A���Ɉˑ����Ă�������C�Ăƕ���ł��̌{���́C���������X�U���Ƃ��Ȃ荂���i�������C�j���g���̎����̑唼�͗A���Ɉˑ����Ă��邪�j�B�܂��C�{���͕����̗D�����Ƃ����C���̉��i�����̂R�O�N�قǂقƂ�Ǖς�炸�C���O���̐H���֘A�̕����Ɣ�ׂĂ��{�������͂ɂނ�����{�������B���̗��R�́C���������{�̗{�{�Z�p�����E�̍ō������ɂ��邱�Ƃɂ��B �@���̕\�Ɏ������悤�ɁC���̂R�O�N�Ԃɗ{�{�_�Ɛ��͌������Ă��邪�C���{�H���͋t�ɑ����Ă���C�{�{�̌o�c�K�͔͂N�X�傫���Ȃ��Ă���B���݁C�P�{�{�ꂠ����̎��{�H���̑S�����ς͂Q�D�R���H�ł���C�\���H�ȏ㎔�炵�Ă���{�{�ꂪ�S���e�n�Ɍ�����悤�ɂȂ����B���̂悤�ȗ{�{��ł��j���g���̓P�[�W�ɂP�H���d���Ď����C���ׂĂ��R���s���[�^�ɂ���ĊǗ��E���䂳��Ă���B���x����ʂ̒��߁C���a�C�W���C�ӂ�̏����܂őS�����ł����Ȃ��C�Y�ݗ��Ƃ��ꂽ���̓x���g�R���x�A�ł����ɉ�������B�Ȃ��C�ߔN�̃O�����u���̂��߁C�ꕔ�̍������́C�j���g�����P�[�W�ɓ��ꂸ�{�ɓ������R�ɓ�������悤�ɂ��āC�Y�����ɗ����Y�܂���u�������v�ɂ���Đ��Y���Ă���B �@���āC�P�N�ԂɂP�H�̃j���g���͉����炢�̗����Y�ނ̂��낤���B�j���g���͒ʏ�Ӊ����ĂS�����O��ŗ����Y�ݏo���B�P�N�Ԃ̎Y�����͕i��ɂ���ĈقȂ邪�C���F���O�z���Ȃǒʏ�̗��p��̏ꍇ�C�R�O�O���炢�͎Y�ށB�T�`�V�N���炢�Y�ݑ����邪�C�Y�����◑�����ቺ�����j���g���͏�������邻�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@���܂������ق̃z�[���y�[�Whttp://homepage3.nifty.com/takakis2 �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�Ȃ��C�n�}�`�͐������邲�Ƃɖ��O���ς��C�o�����Ƃ��Ă߂ł������Ƃ���Ă���B �@��

�@���{�l��l���P�N�ԂɈ��ދ����̗ʂ͖�R�X���b�g���C1000cc�̃p�b�N�����Ŗ�S�O�{�ł���B���̐����ɂ͗����₨�َq���Ɏg���鋍���͊܂ނ��C�`�[�Y��o�^�[�ȂǓ����i�ւ̉��H���͊܂܂Ȃ��B���̋����́C�������q��ȂǂŎ��炳��Ă�����������悷��킯�����C���ē����P���͂P�N�Ԃɂǂꂭ�炢�̓����o���̂��낤���B��\�I�ȓ����ł���z���X�^�C�����ɐ�������B

�@��

���C���ʂ鍑�� �@�������s�Ɖ��ꌧ�ߔe�s�����Ԃ��̍����T�W���́C�������W�W�P.�R�����ɂ���ѓ��{�꒷�������ł���B���������̍����C�������s���C�r���ɂ����q���≂���哇�C�����ĉ���{��������609.5km���C�㕔����ʂ��Ă���t�F���[�ł����p���Ȃ���N���}�͑���Ȃ��B���̂悤�ȊC�㍑���͑��ɂ�����B �@�����S�Q���́C�l���s���爭�������𐼂i�݁C������[�̈ɗnjΖ��`���H�`�܂ł�19.6km���C���ʂ�C�I�ɔ����̓�݂�a�̎R�s�܂ő����B�����P�X�V���͍��m�s���爤�Q���C�����Ďl���E��B�Ԃ̖L�\�C����30km�̊C���Ԃ�ʂ�啪�s�֑����B �@���ɂ��X������k�C���֒Ìy�C����n�鍑���Q�V�X���C�Q�W�O���C�R�R�W���C�F�{���璷��֓����p��n�鍑���T�V���Ȃǂ̊C�㍑��������B�Ȃ��C�����Q�W���̖��ΊC���勴��C�����R�P�V���̂��܂Ȃ݊X���悤�ɁC�C��ł͂����Ă��ˋ�����C�����ԑ��s���\�ȂƂ��������B ���o�R���ɂȂ��Ă��鍑�� �@���������킫�s�ƐV���s�����ԍ����Q�W�X���́C�����G�쌹���ӂ���̍b�q����܂łܑ͕����ꂽ�ʏ�̍����Ȃ̂����C���������̓N���}�͐i�߂Ȃ��B�Q�W�X���͍b�q����b�q�����z���Ă���ɉ������ʂ֒ʂ��C���̗Ő��ӂ���͂܂��ܑ����ƂȂ�C��������Ԃ͒ʍs�ł���B�����ꍑ���g���l������������炵�����C���́C�b�q�����z���鍑���Q�W�X���͓o�R���ƂȂ��Ă���C�k���Ŗ�R���Ԃقǂ�����Ƃ����B ���K�i�ɂȂ��Ă��鍑�� �@�X���̍O�O�s����Ìy�����̐�[�̗����֑��������R�R�X���C���̍������S���ł�����r���ɊK�i���������鍑���Ƃ��ăe���r�Ȃǂł������ΏЉ�ꂽ�B�C�݉������O�X���̗���W���܂ŗ��������́C����W�����痴���̏�̕��܂ŊK�i�̓��ƂȂ�B���̎ʐ^�̂悤�ɍ�����\���W���������Ɨ����Ă���B �������A�����Ԃ͒ʂ�Ȃ����Ƃ��ǂ��o�C�N�⎩�]�Ԃ������Ēʂ闷�s�҂����邻�����B �@�o�R������  �@�@�K�i���� �@�@�K�i����

�@�@�@�@ �@��

�@ �@��

�@���{�������ɖR�������ł��邱�Ƃ́C�N�����m�鎖�������C����ȓ��{�����E����ւ�z�Y����������Ƃ����Ă��C�ɂ킩�ɂ͐M�����������낤�B

�@�@�@�����E�f���Y�Ɋւ���z�[���y�[�W���֓��V�R���z�J�����@http://www.gasukai.co.jp/ �@ �@��

�@�������琼�������V�����u�̂��݁v���C��T���Ԍ㔎���ɓ�������B�V��ォ�炱�̔����܂ł��R�z�V�����ƌĂ��B���������́C�u�߁v�u������v�u�݂��فv�������B�V�����C�H���͎����������܂ʼn��т�B��B�V�����͊J�ʂ����̂�1911�N�C�������C���͂���ȑO���甎��������B�V�����ł͂Ȃ��V�����̘H�������тĂ������Ƃ́C�n���̐l�X���ꕔ�̓S���}�j�A�ɂ����m���Ă��Ȃ��B���̘H���́C�������t���s������w�܂ʼn��т锎������ŁC�������H���}�ɂ������\�ɂ��f�ڂ���Ă���B

�@��

�@�����S���E�̌��L�����ʂ̖�16���ɑ�������U�W�O�O�g���A�₪���E��22���ɂ�����S���Q�O�O�O�g���A����Ƀe���r�̉t���f�B�X�v���[�⑾�z�����d�ȂǂɎg���Ă���C���W�E���A������d�r�Ɍ������Ȃ��^���^���Ȃǂ��܂��܂ȃ��A���^���i�����j���A���{���s�s�z�R�ɖ�������Ă���Ƃ����B���͓��{�͐��E�L���̎����卑�ł������B�Ƃ����Ă��ɂ킩�͐M�����������낤���C�����������̓s�s�z�R�Ƃ͉����낤���B �@�s�s�z�R�Ƃ́A�g���Ȃ��Ȃ��Ĕp�����ꂽ�ƒ�d�����i�A�p�\�R���A�g�ѓd�b�Ȃǂ̂��ƂŁA���͂����ɂ͑����̋����������܂܂�Ă���̂ł���B�������A���̊ܗL���́A�g�ѓd�b�P�g��(��P����)��������R�O�O�`�S�O�O���ƁA��A�t���J�̋��z�̂P�g��������̋��ܗL�ʂ̂��悻10�{�̗ʂɑ�������B����ɁA�m�[�g�p�\�R���̏ꍇ�́A�P�g��(��V�O�O��)�����������P�W�O���A�����V�O�O�����܂܂�Ă���Ƃ����B �@�قƂ�ǂ̍z���������C�O�Ɉˑ����Ă�����{�ɂƂ��āA�s�s�z�R�͂܂��Ɂu��̎R�v���B����ɁC�s�s�z�R�̊J���ɂ́C���i���s����ȊC�O�ւ̎����ˑ������炷���C�����̈���m�ۂ��\�ɂȂ邱�Ƃɉ����C�������T�C�N���̊m���ɂ���Ċ��ۑS�C�z�^�Љ�����ł���Ƃ������_������B �@�����A�ǂ�ȂɖL���ȍz�R�ł��̌@���Ȃ�������̎R�C�s�s�z�R���̌@���邽�߂ɂ̓N���A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ肪����̂��������B��͍̌@�Z�p�A������͗��v�C�܂�Ƃ���s�s�z�R�̍̌@�́C�ʏ�̓V�R�z�̍̌@�Ɣ�r���āC�܂��̎Z�����Ƃ�Ȃ��Ƃ������_�ł���B�p���@�킩��̋������T�C�N���Z�p�ɂ��ẮC���{�͐��E�ɐ�s���Ă���C�����ȂǍ����ȋ������T�C�N���ł́C���Ȃ�̎��v���グ�Ă����Ƃ�����B���̈���C���∟���ȂLj����ȋ����ł͔̔��v�͏o���C���A���^�������ʂ����č̌@�ɂ͌o������肷����̂����B�s�s�z�R�̓����́C�e���r��p�\�R���Ȃǂ̔p���@��ɏ��ʑ���̎��������݂��Ă��邱�Ƃł���C���������ׂĕ������o����Z�p�͂܂����S�ł͂Ȃ��C�o��l�b�N�ƂȂ��Ă���B����́A�̌@�̌����A�b�v�̂��߂̂���Ȃ�Z�p�v�V�A��R�X�g�����߂����ƂƂ��ɁA�z�^�Љ��O��Ƃ���Ȃ�A�d�����i�⎩���Ԃ����T�C�N�����₷���\���ɂ��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B���[�J�[�͐����i�K�ɂ����āA��̂╪�������₷���v�A�ė��p�ɓK�������ޗ��̎g�p�ȂǁA�p����̃��T�C�N�����l�����邱�Ƃ����߂���B �@�����E�̑S�����ʂɑ�����{�̓s�s�z�R�̒~�ϗʂ���߂�䗦�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����C�H�i�̋U�����Љ���ƂȂ��Ă��邪�C���܂�ɂ��������āC�V����e���r�̕ɐڂ��Ă��C�����́u�����C�܂����v�Ɗ���Ă��܂�����������B�������C���܂����������̂����C����҂͂Ȃ�����Ȃɂ��R�����Ƃ��܂���Ă��܂��̂��낤���B���̈���Ƃ��āC�����̓��{�l�̃u�����h�ӐM���w�E����Ă���B�[���������C�����Y�R�V�q�J���C���É��R�[�`���C���㋍�C���������ȂǁC����̎Y�n���������������̎Y�n�v�����h�͑����̐l�X�ɍD�܂�Ă���B�������C�P�������~�����郁�����̖����Ăǂ�Ȃ��낤���B�����Y�R�V�q�J���Ƒ��Y�n�̃u�����h�Ă̖��̈Ⴂ���ǂꂾ���̐l�����ʂł���̂��낤���B�����Ȃ̗L���u�����h������ɂ�����Ǝ������c ���@���ւӂ��̏ꍇ �@�u�t�O�Ƃ����Ή��ցv�u���ւƂ����t�O�v�Ƃ�����قlj��ւ̓t�O�̖{��Ƃ��Ēm���Ă���B���V�i�C�C���E��C���˓��C�ȂǕt�߂Ƀt�O�̍D������T�������ւ́C�S���̃t�O�̖�W������舵�����{��̃t�O�W�U�n���B�������C�ߔN�͉��ߊC�̃t�O�̋��l�ʂ��������C������Ǝ���ς���Ă����B�V�R�g���t�O�̏ꍇ�C2000�N��ɓ����āC���m���C�O�d���C�É����̓��C�R���̋��l�ʂ������C�Ƃ�킯�C2001�N�ȍ~�͈��m�������{��ƂȂ�C�S���̋��l�ʂ̂S���̂P���߂�܂łɂȂ����B���m���Ő��g�����ꂽ�g���t�O�̑唼�͉��ւ֔��������B����ɉ��ւ�����Ȃǂ̑����n�֏o�ׂ����B���s���̍����ӂ������X�ł́C�u���֒����̂ӂ��v��搂��Ă��邪�C���͈��m���Y�̃t�O�̏ꍇ������B�A���R�X�g��N�x��������Ƃ������X�N�ɂ�������炸�C���̂悤�ȕs�����ȗ��ʑ̌n���Ƃ��Ă���̂́C������ւƂ����l�[���o�����[�̌��͂��B���̂Q�C�R�N�́C�����Y�t�O�̗A���������Ă����B�u�ӂ�����Z�b�g �{�ꉺ�ւ�蒼���v�Ȃǂƃl�b�g�̔�����Ă���B �@���N�H���i�̎Y�n�\���ɂ��Ă͈��̋K�������邪�C���H�i�͍S������Ȃ��B���ւ̐��Y��Ђłӂ��h����Ȃחp�ɉ��H���ꂽ���̂́C���ւƂ����\�����n�j�ƂȂ�B�U���ł͂Ȃ��Ƃ����Ă������������肵�Ȃ��B

�@��ʂɋ���ނ̏ꍇ�͐��Y����␅�g���n���Y�n�Ƃ��ĕ\������Ă���B�������C�{�B���̏ꍇ�͂����Ƃ��������炳�ꂽ�ꏊ�����Y�n�ƂȂ�B���̂��߁C��p�Ȃǂ���A�����ꂽ�E�i�M�̒t�����C�l�����F(���m��)�̗{�B��Ŏ��炳��ƁC�l���ΎY���F�Y�Ȃǃu�����h�̍��Y�E�i�M�ƂȂ�B�悭��������Ƃ��āC���㋍��ߍ]�����C�A�n(���Ɍ�)�Y�̎e������炳�ꂽ���̂ŁC�O�d���⎠�ꌧ�ŎY�܂ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B �@�����œ�����O�̌��_�����C�u�����h��Y�n���Ȃǂɘf�킳�ꂸ�C�����̖��o�ł��������Ǝv�������̂���Ԃ��B���̗������ŐH�ׂ鉺�֒����̃t�O�����C�O�͘p�̖��h�ŐH�ׂ�V�N�ȃt�O�̂ق����f�R���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�n���̑f�v��蔲�� �@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� ***********************************************************************************************************

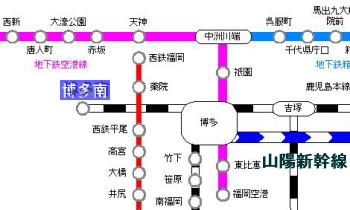

�w�Z�Ō����p��ނɂ��C�e�n�œ��L�̌Ăі�������B���ł͉�e���w�����s���x�C�����𑪂��K���w�T�V�x�Ƃ����B��K�͐É����ł́w����Ђ��x�C�R�����ł��w�����Ђ��x�Ƃ����B�֓��n���ł͑̈�كV���[�Y�̂��Ƃ��w������x�Ƃ����C�̑����͋{�錧�ł��w�W���X�x�C�R�����ł��w�W���b�V�[�x�Ƃ����B���j�[�N�Ȃ̂��������̊w�Z�Ō������w���[�t���x�Ƃ������t�C����͍������̂��Ƃ��B �S���e�n�ł��܂��܂ȌĂі�������̂��C�ǐV���ȂǂɌ����͑����B�S���I�ɂ͖͑�������ʓI�����C���̒n�}�Ɏ������悤�ɁC�唻���C��m���C�L�p���C���̎q�p���Ȃǒn��ɂ���Ă��܂��܂ȌĂі�������B�����Z�ވ��m���ł͂a���Ƃ����C�͑����ł͒ʂ��Ȃ��B����Ȋe�n���L�̊w�Z�����̌ꌹ�ׂĂ݂�̂��������낢���낤�B����ɂ��Ă��C�͑������Ă�����������͑������̂��낤���H �@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u��������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���i���l�[�~���O���d�v�Ȕ̔��헪���B�k�C���́u�������l�v����q�b�g�������������́C���̃��}���`�b�N�Ȗ����Ƃ��ɎႢ���������̐S��͂��炾�Ƃ����B���̖��̗R���́C����N�̕��̖�C�В����Â��ɍ~��n�߂�������ĉ��C�Ȃ��������u�������l�������~���Ă�����v�Ƃ����ꌾ�������������B�u�������l�����v�Ƃ̓O���m�[�u���~�G�I�����s�b�N�̋L�^�f��̃^�C�g���ł��������B �@�����ȓނ̔����J�n�����C�����ɂ͂��łɖ��̒m��ꂽ�V�܂݂̂₰���������������C���i���Ɂu�����v�̖�����ꂽ�͓̂����ȓނ����߂Ă������B�u�����݂₰�ɓ����ȓނ͂������Ă����v�Ƃ������Y�~�J���ȌĂт����ƁC���F���Ŕ͐l�X�ɏ��i������ۂÂ��C�e���r�ȂǂłƂ��ɃR�}�[�V�����������킯�ł͂Ȃ����C����ɂ��̖���m����悤�ɂȂ����B�܂��C���Ԃǂ��̂悤�ɍ����Ɋ����̎Y�n���Ȃ��A���t���[�c�̃o�i�i�́C���{�l�ɂƂ��Ă�����҂�s��̍��肪����e���݂̂���t���[�c�ł���C����Ɉꕶ���u�ށv�������ɂ����̂́C�u���ށv�u���ށv�u�܂�ށv�ȂǏ����̖����C���[�W�����������B �@�����ȓނɂ͂���ɓƓ��̍H�v������B����́C�p�b�P�[�W���`�S�T�C�Y�ɂ������Ƃ��B���̃T�C�Y�͏o���A��̃T�����[�}���̃A�^�b�V���P�[�X�ɂ��傤�ǎ��܂�T�C�Y�ł���B���ɂ��o�������邪�C�V��������~�肽�T�����[�}���́C�ό����s�A�肶��Ȃ��̂ŁC�ł���X�[�c�p�ł݂₰�̎��܂������ĕ��������͂Ȃ��B�`�S�T�C�Y�̃p�b�P�[�W�͂���ȃT�����[�}���S����_�����헪�ł���B �@�Ƃ���ŁC�Ō�ɂ���������܂��̂��Ƃ����C���َq�̏ꍇ�C����鏤�i�̑������͂����������ƁC�O�������Ȃ����Ƃ�����B�����œ����ȓނ��l�C�u�����h�̒n�ʂ�z��������Ȃ�헪������B�����ȓނ̃��[�����i�u�����������v�́C�P�X�X�P�N�ɔ���o����C���ł͔N�ԂU�T�O���{������Ă���B�������C�u�����������v�̃q�b�g����C�u�`���R�ȓށv�u�ȓރp�C�v�u���ׂ��v�u�����Ƃ�N�[�w���v�Ȃǂ������̔�����C���ł��P�S����̓����ȓނ�����B�u�����������v�����l���C�����ł���ȏ��i��ڂɂ���Ɓu���������ȓނɂ́������������I�v�Ƌ����������C�����ł܂��ʂ̏��i�������B��������t�@���ɂȂ����l�́C��ʂ�S���i��H�ׂĂ݂����Ȃ�C�܂��V���i�ւ̊��҂����܂�B���s�̐�������L���̍g�t�\���̂悤�ɁC�`���R���C�������C���������ȂǁC���̃o���G�[�V�����𑝂₵�������݂̂₰�͑��ɂ�����B�������C�����ȓނ́C�{���̃X�|���W�P�[�L�Ƃ͂܂������ʂ̗m�َq�ł���p�C��N�[�w���Ȃǂ��C���������ȓނ̃l�[�~���O�Ŕ���o���Ă���B���̓����ȓނƂ����O�ꂵ���l�[�~���O�ւ̂��������헪�̈���낤�B�����ȓނ����݂₰����擌���𐧂����E���ɂ́C���̂悤�Ȃ��܂��܂ȍH�v���Ɠw�͂��������킯���B �@���Ȃ݂Ɏ��͓����ȓނ��D�������C�Â�����̒�Ԃ̂��݂₰�ł���l�`�Ă��○�������Ȃǂ���D�����B �@�@���S���e�n�̔���݂₰(2009�N����)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�Ƃ����Ă��A�����}�X�R�~�𑛂����H�i�̕s���\�������̂��Ƃł͂Ȃ��B�������C�S���̕č��X��X�[�p�[�Łu�V���Y�R�V�q�J���v�Ƃ��Ĕ̔�����Ă���ẮA���ۂ͂���ꂪ�m���Ă���u�R�V�q�J���v�Ƃ����i��̕Ăł͂Ȃ��̂ł���B�R�V�q�J�����Y���{��Ƃ��Ēm���Ă���V���������A���⌧���ł̓R�V�q�J���͂قƂ�ǐ��Y����Ă��Ȃ��B �@���݁C�V���Y�R�V�q�J���̖��Ŏs�̂���Ă���ẮC���͏]���̃R�V�q�J���Ƃ͂c�m�`���قȂ�ʕi��́u�R�V�q�J���a�k�v�Ƃ����V��̕Ăł���B�u�R�V�q�J���a�k�i�ȉ��A�a�k�āj�v�́C�������a�Ɏア�R�V�q�J���̒Z�����������邽�߁C�]���̃R�V�q�J���ɂ������a�ɋ������i�����z���邱�Ƃ��d�˂āC�V�������P�T�N�������ĊJ�������V�i��ł���B�a�k�Ƃ����̂́C�������a�R���n���̈Ӗ��ł���Blast resistance Lines�i�u���X�g�E���W�X�^���X�E���C���j�̗��ŁC�Q�O�O�T�N�ȍ~�C�V�����ł́C�����S��ɂ��̂a�k�Ă����C���݁C�S���Łu�V���Y�R�V�q�J���v��u�����Y�R�V�q�J���v�Ƃ��������\���Ŕ̔�����Ă���ẮC�P�O�O�������̂a�k�Ăł���B�����̂i�`�ł́C����]���̃R�V�q�J���͂܂�������舵���Ă��Ȃ��B ����ȕʕi��̕Ă��ǂ����āC���܂ł̕ĂƓ����u�R�V�q�J���v�̃u�����h�̂܂܂Ŕ̔����Ă��邾�낤���B����͕s���\���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��낤���B���̕Ă̌ď̂ɂ��Ė@����̋K��͎��̂悤�ɂȂ��Ă���B �@ �����Y�i�K�i��c�@�j�@�@�@�w�R�V�q�J���V���a�k�P�`�U���@�X�`�Q�P���x �@ ���o�גi�K�i�_�Y�������@�j�Y�n�i�����w�V���Y�R�V�q�J���x �@ ���i�햼�w�R�V�q�J���a�k�x �@ ������i�K�i�i�`�r�@�j �������w�R�V�q�J���x �@�܂�A�_�Ƃ��u�R�V�q�J���V���a�k�U���v�Ƃ����i��̎���݂������āC���n�����Ă��C�i�`��ʂ��āu�R�V�q�J���a�k�v�Ƃ��ďo�ׂ��C�����X��������u�R�V�q�J���v�Ƃ��������Ŕ̔����Ă���킯�ł���B���ʉߒ��ŕ\�L���ς��̂́C��ʏ���҂ɂ͕��G�ŗ������Â炢�B���Ȃ݂ɁC�]���̃R�V�q�J���͕i�햼�����������u�R�V�q�J���v�ŁC�V���Y�ȊO�̃R�V�q�J���͂��ׂĂ�����ł���B�u���������܂��v��u�����R�X�V�v�Ȃǂ��i�햼�Ɩ������͈�v���Ă���B�a�k�Ă��u�R�V�q�J���a�k�v�Ƃ����������ɂ���Ζ��͂Ȃ������̂����C�a�k�Ƃ����\���ł́C�u�����h�Ă��`�q�g�ݑւ���A�z�����C�C���[�W�_�E���ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂ƌ��O���鐺�����������B����Ȃ�C��͂�u�R�V�q�J���v�̉��ǎ�ł���u�ЂƂ߂ڂ�v��u���������܂��v�̂悤�ɐV�����������Ŕ̔����邱�Ƃ��ǂ����Ă��Ȃ������̂��낤���B����ɂ͋{�錧���Y�́u�T�T�j�V�L�v�̋��P���������B�T�T�j�V�L�͂��Ă̓R�V�q�J���ƂƂ��ɕĂ̗����j�Ə̂��ꂽ�l�C�������������C�������a��C�ۍЊQ�Ɏキ�C�P�X�X�R(�����T)�N�̗�Q�ł͑傫�Ȕ�Q���o�����B�����ŁC���ł̓T�T�j�V�L�̉��ǂ�i�߁C�u�T�T�j�V�L�a�k�v���J�����C�u������܂�v�̖��Ŕ̔����n�߂��B�������C�u������܂�v�̖��͏���҂ɐZ�������C����s���͍�����L�тȂ������B �@�{�錧��H�c���ł́C�n���̐V���Ȗ����Ă����낤�Ƃ����ӗ~����u�ЂƂ߂ڂ�v��u���������܂��v�̃u�����h���ɐ����������C�V�����̏ꍇ�́A�R�V�q�J���̖������܂�ɂ���傷���āC�a�k�ĂɐV��������t���Ĕ̔����邱�Ƃ͑傫�ȃ��X�N�����̂ł���B�u���Ԃō����]�����Ă���R�V�q�J���̖��ɑウ�āA�����ĕʂ̖��O�Ŕ����Ă����E�C���Ȃ������v�Ƃ�������̐��ɖ{�����M����B�a�k�Ă��u�R�V�q�J���v�̖��̂܂܁C�s��ŏo�Ă���̂͂��̂悤�Ȕw�i���������B �@�������C����ґ�������Ȏ����m�炳��Ă��Ȃ����Ƃ͂�͂���ł͂Ȃ����낤���B�R�V�q�J���̒ʔ̂������Ȃ��Ă���l�b�g�V���b�v�ɂ��a�k�Ăɑ�������͂قƂ�ǂȂ��C�u�����Ⴄ�v�u�ÕĂł͂Ȃ��̂��v�u�Â݂�⑫��Ȃ��v�Ƃ�������҂���̐������Ă���Ƃ����B�����A�����͋��ƌ������A���s�����炭�����҂̑f�p�ȋ^��Ȃ̂��B�@�Q�O�O�S(����16)�N�ɏA�C�����V�m���́u�a�k�ĂƂ����V�i��ɑւ����̂ɖ��̂��R�V�q�J���̂܂܂ɂ����̂͏��B���ł͂Ȃ����B�v�ƁC�a�k�ē��������肵�������̌��̔_�����������ᔻ�����B�u�R�V�q�J���a�k�v�Ƃ����f���炵���C�l���J�������W�@�ւ̂P�T�N�̓w�͂Ɍh�ӂ�\���邽�߂ɂ��C����҂ɕK�v�ȏ�����C����҂̐������]�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�a�k�Ă̓����ɂ���āC�����̂������a�̔����͌������C����ɔ_��̎g�p���S���̂P�ɍ팸���ꂽ���߁C���ɗD���������S���S�ȃR���̒��ł���悤�ɂȂ����Ƃ����B���̐��N�C�H�i�U����肪���������������C�a�k�Ă͐V�������ł������Y����Ȃ����߁C�V�����Y�Ƒ����Y�̎��ʂ��Ȋw�I�ɂł���悤�ɂȂ����B�����Y�̃R����V���Y�R�V�q�J���ƎY�n�U�����Ă��A�c�m�`�Ӓ�ŗe�ՂɌ��j�邱�Ƃ��ł���̂��B�V���̐l�����͓��X�Ƃ��̐V��̕Ă��ւ�悢�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u��������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� ***********************************************************************************************************

�@���㋍�Ƃ����Ă��C����ŎY�܂������킯�ł͂Ȃ��B�ߍ]����_�ˋ�������͓��������C�W�`�P�O�����̎e���𑼌�����w�����C���n�łQ�O�`�R�O�����ԁC�o�ׂ܂Ŕ�炷��B���㋍�̏ꍇ�́C�ȑO�͒A�n(���Ɍ�)�Y�̎e�����C����n���Œ�����炵�����јa��̖��o�Y(�q���Y��ł��Ȃ�)�̎����Ɛ�������Ă����B�������C�ߔN�͒A�n�Y�̔䗦���ቺ���C�k�C�����牫��܂ōw���悪�L�܂��Ă���C���̐��N�͋{��Y�������߂Ă���B����ł́C���㋍�͑��Y�n�̋��Ƃ͂������������Ⴄ�̂��낤���B �@�Y�n�U��������a�r�d���Ȃǂ����������ɁC���㋍���c��͏��㋍�Ƃ��ĔF�肷�邽�߂̏��������̂悤�ɒ�߂Ă���B �@�@�O�d���������̔��Ώےn����̋����㋍���Y�҂̉�������炷�邱�� �@�A�Ώےn��ł̔����Ԃ��Œ��E�ŏI�ł��邱�� �@�B���јa��̖��o�Y�����ł��邱�� �@�C���㋍�̎��ʊǗ��V�X�e���ɓo�^����Ă��邱�� ���㋍�̎��ʊǗ��V�X�e���́C���P�����ƂɎ��ʔԍ������C�o���n�C�����C���n�C���҂��狋�a�����C����C�i�t���C�o�ׂ܂ł̓O�ꂵ���ꌳ�Ǘ��ɂ���āC�Y�n�U����h�~���C�a�r�d�����̕s������菜���āC���S����M���x�̖ʂ�����C�i���o�[�����u�����h�̈ێ��E����Ɍ��ʂ��グ�Ă���B ���㋍�̒��ł��ō������N�̂��̂́u���Y���㋍�v�ƌĂ��B���Y���́C�ʏ�̏��㋍�����F���������C���јa��̖��o�Y�̎����Ƃ�����ɁC�A�n�Y�̎e�����X�O�O���ȏ��炵�����̂Ƃ��������������B���̐H�~���i�̂��߁C�}�b�T�[�W��������C�r�[�������܂����肷�邱�Ƃ��m���Ă��邪�C���Y���͂��̂悤�ɂP���P�����艖�ɂ����Ĕ�炷��B �@���N�P�P���ɊJ�Â���鏼��������i��ɏo�i����鋍�����̂悤�ȒA�n�Y�̏��㋍�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���i��́C�`���̋Z�p�ɂ���Ă��C�I�є����ꂽ���㋍�T�O���������o��ł���u���㋍�̒��̏��㋍�v�����߂�C�x���g�ł���B�P���̕��ϓ��D���i�͂R�O�O�`�S�O�O���~�C��ȂƂȂ������͂P�`�Q�疜�~�̍��l�ŗ��D�����B�o�u�����ɂ͂T�疜�~�قǂ̍��l���������������C���̍��z�̗��D���i���C���{��̃u�����h���̏ؖ��ł���B �@���Y���̏o�חʂ́C�S�̂��猩��P���قǂɂ����Ȃ����C���̂P���̒A�n�Y���Y���ɂ���āC���㋍�͑I�є����ꂽ�ŏ㋉�̋����Ƃ������{��̃u�����h�C���[�W������҂ɗ^���Ă���B�����āC���̃u�����h�C���[�W���c��X���̏��㋍�̕]�����グ���C���㋍�S�̂����̃u�����h����荂���̔����i���ێ����邱�Ƃ��\�ɂ��Ă���B �@�����Ƃ��C�A�n�Y�̓��Y���ȊO�̏��㋍�̕i�����A�n�Y��茩��肷��悤�Ȃ�C���̐헪�͂������ď��㋍�̕]���������邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�{��ȂǑ����Y�̋��ł����Ă��C���Y���Ɠ��l�ɑI�є����ꂽ���јa��̖��o�Y�̎������C����ōŒ����Ԕ�炷��Ƃ������㋍�̐��Y�̂����݂͓����ł���C�����C�|�݂Ȃǂ͓��Y���Ɖ��瑻�F�͂Ȃ��B���㋍�������Ɍ��肵�Ă���̂́C���̂ق����Â݁E�|�݂̂��ƂƂȂ�s�O�a���b�_�𑽂��܂݁C�������_�炩�����炾�������B���Ȃ݂ɑ��̃u�����h���ł͎��Y�̌���͂��܂肵�Ă��Ȃ��B �@����ł͊O������e�����w�����āC���㋍�Ɉ�Ă邱�Ƃ͉\���낤���B���јa��͂��������{�ŗL�̕i�킾���C���C�I�[�X�g�����A�ł͍��јa��̘a�����Y�����ڂ���Ă���C���{�֔N�ԂP���T�O�O�O�`�Q�����̐��̋���A�o���Ă���B���̏ꍇ�͂R�J�����[���Ƃ������̂�����C���̗A�����������R�����ȏ㍑���Ŏ��{����C���Y�a���ƕ\�����邱�Ƃ��ł���B�I�[�X�g�����A����A�����ꂽ���������ԓ��{�����Ŏ��{����C���Y�a���Ƃ��ďē��X��X�e�[�L�n�E�X�ŏ����Ă���B����܂ŁC�a���̐��Y�͓��{�ł����ł��Ȃ��C���y�̈قȂ�O���ł͖������Ǝv���Ă������C���јa��͐��i�������Ȃ��߁C�ӊO�Ɗ��K���͂������C�I�[�X�g�����A�̍L��Ȗq��ł��\���ɐ��炷��B�I�[�X�g�����A�ł́C�G�T�̔z���Ȃǂ��ē��{����Z�p�҂������C���{���̘a�������@�̓����ɂ��ϋɓI�ŁC����͂��������a���̐��Y�͑����邾�낤�B���C�A�n�n���̘a���ɐB�_�Ƃ́C��p�ҕs���⍂��Ƃ�������̔g�̉e�����C�_�Ɛ���Y�����͔N�X�������Ă���Ƃ����B�u�����h�͕i�����̂��̂����ł͂Ȃ��C���[�W���d�v�ł��邽�߁C�ɂ킩�ɂ͎������Ȃ����낤���C�I�[�X�g�����A�Y���㋍���C�����I�ɂ͂��蓾�邩���m��Ȃ��B���܂ł́u�����A�����v�u�����������Y���v�Ƃ����Η��̐}���ł��������C�u�����Ă��������A�����v��u�O�����܂�̂����������Y���v�̏o���ɍ��㏼�㋍�ȂǍ����̃u�����h���͐V���ȑΉ����K�v�ƂȂ��Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u��������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� �@�@�@�@***********************************************************************************************************

�@���C�C�O�ł͓��{�̔_�Y���ɑ���]�������܂�C�_���Ȃ��_�ѐ��Y���̗A�o�g�吭���ϋɓI�ɐi�߂Ă���B�����ɂ͂Q�̑傫�Ȕw�i������C�܂��C�ЂƂ͐��E�I�ȓ��{�H�u�[���ł���B���ώ������E��̓��{�l�̌��N���x������ƂƂ��āC�����ؗނ𒆐S�Ɏ��b�C�Y�������C�^���p�N���̃o�����X�̂Ƃꂽ���{�H�����E�e���Ŏx�������悤�ɂȂ����B���{�l�������Z�ރA�����J��A�W�A�����ł́C�ȑO����Â��ȓ��{�H�u�[���͑����Ă������C�ߔN�̓��[���b�p�ł���J�����[�ł������Ȍ��N�H�Ƃ��Ă̓��{�H���l�C�Ă���B �@�����ЂƂ̔w�i�́C�A�W�A�����̌o�ϔ��W�ɂƂ��Ȃ��x�T�w�̑��݂ł���B���{�̔_�Y���͌����Ĉ����͂Ȃ��B�������C�i����ǂ�Y�Z�p���D��C���i���ň��S�����������{�̔_�Y���̓A�W�A�ł͍����i�̃u�����h�C���[�W��������Ă���C�������w�����邱�Ƃ̓A�W�A�̕x�T�w�̃X�e�[�^�X�ɂȂ��Ă���B���̕x�T�w�̋K�͂́C�����ȍ������Ă݂�ƒ����ɖ�S�O�O�O���l�C��p�ɖ�T�O�O���l�C�}���[�V�A�ɖ�U�O�O���l�Ƃ��̋K�͂͂������ď������͂Ȃ��B �@���{���A�o����_�Y���̒��ŁC�X�Y��͗ʁE���z�Ƃ��ő�ł���B �X���ł́C�Q�O�O�S�N�ɗA�o���i���c����������C��̗A�o�ʂ��X�O�N��̖�P�O�{�ɂ܂Ŕ�����B�ő�̗A�o��Ă����p�̂P�l������̂����ʂ͓��{�l�̂Q�{�߂�����C��͑�p�ɂƂ��čő�̗A���ʕ����B�A����̓A�����J����P�ʂ����C�A�����J�Y�͏��ʂ̃f���V���X�n�������C�X�Y�͢�ނ£����E�꣢������Ȃǂ̍����ȑ�ʂ����S�ł���B��p�ł͋�����(�t��)�⒇�H�߂Ȃǂ̋G�ߍs���ɂ͐_�����{�②���̏K��������C���h���̂��鍂���ʕ���H�i�̎��v��������B�Ƃ��ɉ��N�̗ǂ��Ԃ�������d����C���{�̑�ʂ̂���悭�����B�ߔN�͉ƒ��������́u�ӂ��v�u���сv�Ȃǒ��ʂ̔���s�����L�тĂ���B����́C��p�Ɛ����K�������ʂ��钆�����傫�ȃ}�[�P�b�g���B�����S�Ȃljʕ��ނ́C���{�Y�ƊO���Y�Ƃł͊O�ς□�����炩�Ɉ���Ă���C���i�͍����Ă������ɍ��i���̓��{�Y�̏��@�������o����̂ł���B�X�ɑ����Ƃ���C�_�Y���A�o�ɗ͂����Ă��鎩���̂��C���C�����Ă���B �@�������C����ł͐H���������S�O���̓��{�������ׂ����Ƃ́C�_�Y���A�o�𑝂₷���Ƃł͂Ȃ��C�H�������������߂邱�Ƃ��挈���Ƃ�����������B���{�̂f�c�o(���������Y)�ɐ�߂�_�Ɛ��Y�z�̔䗦�͂킸���P.�Q���C�_�Y���A�o�z�͗A�o���z�̂P�O�O���̂P�ɖ������C�_�Y���A�o�̊g��Ƃ����Ă��C����͌����ē��{�̔_�Ƃ̋N�������҂������D�ł͂Ȃ��B�������̖��ɉ����C�_�Ə]���҂̍���̐i�s�ƌ�p�ҕs���C�ቿ�i�̊O���Y�_�Y���̗A�����Ɖ��i�����ȂǓ��{�̔_�Ƃɂ͉ۑ肪�R�ς��Ă���B�����C�����̑����̉ۑ�̍��͖��ڂɊ֘A���Ă���C������������������Δ_���͊���������B�_�Y���A�o�͂���Ȕ_����������������̂ɗL����������̂��B�O���s��ɎQ������Ƃ������Ƃ́C���i�̈����O���Y�_�Y���Ƌ������邱�Ƃł���C�����������i���̏��i�J�������߂���B����ꂽ���y�Ő��Y�������߂邽�߁C�˂ɐV�i��̊J����C�͔|���@�̊v�V�ɓw�͂��d�˂Ă������{�̔_�ƋZ�p�́C���E�̍ō������ɂ���B�_�Y���A�o�ɂƂ��č��߂�ꂽ�Z�p�Ɛ��ʂ́C���R��������̂��߂̔_�Ɛ��Y�̌���ɂ����т��Ǝ��͎v���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u��������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@***********************************************************************************************************

�@���C���{�����ɂ͐V�����⋞�s�{�̐l���Ƃقړ����̖�Q�T�O���l�̊O���l�����Z���Ă���B���̂����C���{�̋`������N��(�U�`15��)�ɂ�����q�ǂ������̐��͖�P�R���l�C�Ƃ��낪�C���̖�����U�`�V���l�̎q�ǂ������͊w�Z�֍s���Ă��Ȃ��B�����ŕs�o�Z�̎q�ǂ������������Ă��邱�Ƃ��C�}�X�R�~�ł����グ���邪�C�s�o�Z�̎q�ǂ������͂���ł��w�Z�ɐЂ�����B�������C�w�Z�֍s���Ă��Ȃ��O���l�̎q�ǂ������́C�w�Z�ɐЂ��̂��̂��Ȃ��B�w����̊O���l�̏A�w�������̂悤�ɒႢ�́C�h�C�c��t�����X�Ȃǂd�t�̍��X�ł͍l�����Ȃ����Ƃ��Ƃ����B �@ ���E�̒��ł����{�̋���͍������ɂ���C�w����̎q�ǂ������̏A�w���͂P�O�O�����ւ�B����Ȃ̂ɁC���{�ł͂Ȃ����̂悤�ɊO���l�̎q�ǂ������̏A�w�����Ⴂ�̂��낤���B�d�t�����ł́C���Ђ��킸�C�����ɋ��Z����O���l�ɂ��`��������ۂ��Ă���C�q�ǂ���������Ɗw�Z�֒ʊw�����邱�Ƃ��ނ�̍����ݗ���F�߂�����ɂ��Ȃ��Ă���B���{�̏ꍇ�́C���݂̖@����C�����ɏZ�ފO���Ђ̎q�ǂ������ɂ͋`������͓K�p����Ȃ��̂ł���B���{�����@��Q�W���́C�����̋���ɂ��Ď��̂悤��搂��Ă���B �@�@�@ �@ ���ׂč����́C�@���̒�߂�Ƃ���ɂ��C���̔\�͂ɉ����āC������������錠����L����B �@�@�@ �A ���ׂč����́C�@���̒�߂�Ƃ���ɂ��C���̕ی삷��q���ɕ��ʋ����������`�����B �@ �@���Ȃ킿�C���{�����@�͓��{������ΏۂƂ��Č�����`�����K�肵�Ă���C�`������͓��{���Ђ�L������݂̂̂ɉۂ���ꂨ��C�O���l�ɂ͌������`�����Ȃ��B�������C���{�́u�A�w�̋`���͂Ȃ����C��]����Γ��{�l�Ɠ��l�̋@��^������v�Ƃ��������������Ă���B�������C���{�l�̂��߂̋���Ƃ����O��ɗ����ăJ���L���������쐬����Ă��邽�߁C���{�̊w�Z�̎��Ƃ͊O���l�̎���͍l�����Ă��Ȃ��B �@�������w�Z�ŁC���{�ꂪ�قƂ�Ǘ����ł��Ȃ��O���Ђ̐��k�Ɛڂ��邱�Ƃ����т��т��������C�ނ�ɂ͌���V�c�⑸�c���ȂǓ���������o������C�������▋�{�����ȂǓ��{���L�̗��j���ۂ̈Ӗ��𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Љ�Ȃ̈�Ď��Ƃ����K�v���Ƃ�����͂����B�����߂��w�Z���܂߁C�����̊w�Z�ł͓��{��̊w�K�ȂǕʃj���[�̎��Ƃ��������ȂǁC����̐搶���݂͂�Ȑe�g�ɂȂ��Ĕނ�̎w���ɗՂ�ł���B�������C�������⎞�Ԑ��͌����Ă���C�܂��C���k�X�̍ݓ��N������{��͂ɂ��������邽�߁C�w�Z�Ŕނ�ɂł��邱�Ƃɂ͌��E������B �@�܂��C���̊w�Z����ł́C�������Љ�̒��ł��ꂼ��̕����̈Ⴂ�d�������C�����E�������Ă������Ƃ̑���������悤�Ƃ��Ă���B����������̂����C�w�Z�̌����Ƃ��āC�ؓ��̓��������H�����ۂ���C�X�����n�̎q�ǂ��C�s�A�X�����鏭���ȂǁC�W�c�̒������d��������{�̊w�Z�͂ǂ��Ή����ׂ��Ȃ̂��낤���B�u���ɓ�����ɏ]���v�Ƃ����i�������邪�C�ނ�ɓ��{�̌��t��K�����������ނ��Ƃ��肪�d������Ă������낤���B�������w�Ԃ��Ƃɉ����C�ꍑ�̕����⌾�t�Ȃǂ̔ނ�̃A�C�f���e�B�e�B�d���C�ނ�̌ւ���ɂ��邱�Ƃ��C�ނ炪���{�̎Љ�Ŏ��M�������Đ����������߂̎x���Ƃ��ĕK�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���B �@���{�̊w�Z�́C�c�O�Ȃ���ނ�ɂƂ��ė��z�I�ȋ���̏�Ƃ͂Ȃ蓾�Ă��Ȃ��̂����B�O���l�̎q�ǂ������͏A�w������ł���̂ł͂Ȃ��C���{�̊w�Z�ɓK���ł��Ȃ��̂��B �@���N���ɓK�ȋ������Ȃ����Ƃ́C�l�i�`���Ɏx���^���邱�Ƃ�����B�܂��C�Љ�l�Ƃ��Ă̋��{��m���̏\���ȏK�����Ȃ���C������Љ���\������s���̈���Ƃ��āC�ӔC����������ʂ����Ƃ��ł��Ȃ��B���{�ɏZ�ފO���l�͍���܂��܂������邾�낤�B�w�Z����͂������C�����̎�����n��Љ�C����ɂm�o�n���O���l����ɐ^���Ɏ��g��ł��邪�C����͖@�����ȍ��̋��͂ȃp�b�N�A�b�v���s���ł���B���ЁC����C�@���C�o���Ȃǂ����Ȃ鍷�ʂȂ��C���ׂĂ̎q�ǂ������ɋ���̋@��ۏႳ��鍑�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u��������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@*********************************************************************************************************** ���@�ȉ��͏������ł��B����C�����A�b�v���[�h���܂��̂ō����炭���҂����������B

�@���������Љ�悤�B ���C�i�S�c�ώςɂ���̂���ʓI�ŁC����H���̓G�r�ɋ߂��B�ɓߒn���ȊO�ł��C���ē��{�ł̓C�i�S�͍L���H�p�ɗ��p����Ă����B ���I�̎q�c�ώς�ØI�ρC�u�ߕ��C�����Ă��Ȃǂ����ȗ������@������C���ĂƐ������I�̎q���тƂ����̂�����B�����Ƃ��ĕr�l�߂�ʋl�߂ɂ������̂��y�Y�X�ȂǂŔ����Ă���B �������ނ��c�����ނ��Ƃ́C�V����̐����ɏZ�ރJ���Q���E�g�r�Q�����̐��������̗c����H�p�Ƃ���Ƃ��̑��̂ł���B�ώςɂ��邱�Ƃ��������C�ŋ߂͐��������Ă������߂��R�O������̊ʋl�߂��P�T�O�O�~�قǂƂ��Ȃ荂���ł���B �@���ɂ��Q���S���E������u�߂������C�N���X�Y���o�`�̑f�g���Ȃǂ�����C�\�̂��Ȃ�����O�͗{�\�̂�����Ȓ��쌧�ł͎ϕt���Ȃǂɂ��Ă悭�H�ׂ��Ƃ����B �@������H�ׂ邱�Ƃɒ�R��������l���������낤�B�������C�����͐l�ނ����S���N�̐̂���H�ׂĂ����H���ł���C���݂ł����E�̑����̒n��ŐH�p�ɂ���Ă��鍩���ނ͑����B�M�B�ɗ��s�̍ۂɂ́C�I�̎q�̒ώς����݂₰�ɂǂ��ł��傤���B

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@***********************************************************************************************************

������p�������ۂƂ� �@�ŋ߂͂��܂蕷���Ȃ��Ȃ������C�Љ�Ȃ̎��ƂŁw�h�[�i�c�����ہx�Ƃ������Ƃ��K�������Ƃ��o���Ă����邾�낤���B�s�S���̐l�����������C��s�s���ӕ��̐l���������錻�ۂ̂��Ƃł���B���̌��ۂ͂P�X�U�O�N��̍��x�o�ϐ������Ɏn�܂�C���̌�C�Z�����ʃ��b�V���Ȃǂ��܂��܂ȓs�s����h�������C20���I���܂ő������B�������C21���I�ɓ���ƁC�S���̑�s�s�Œ��S���̐l�����}������Ƃ����h�[�i�c���Ƃ͋t�̌��ۂ��i�s���Ă���B�Q�O�O�T�N�̍��������ɂ��ƁC�����̓s�S���c����Ɍ��Ă݂悤�B2005�N�̍��������̐l���������́C�����̖�Q�R�O�O�̎s�撬�����S����P�ʂ�35�E�V�����C2010�N�͍���19.2���ő�Q��(�l���P���ȏ�̎s�撬���̒��ł͑�P��)�Ɛl���������������B������͓��{�������Ȃǂ̓s�S����т��玬����C�̃E�H�[�^�[�t�����g�܂ł����Ƃ��Ă���B�l���͍��x�o�ϐ������n�܂����P�X�U�O�N�̂P�V���P�R�P�U�l���s�[�N�ɁC�l�����o���i�݁C�P�X�X�U�N�ɂ͖�R���̂P�̂U���R�W�T�U�l�܂Ō��������B�������C97�N���Ăё����ɓ]���C�Ȍ�10�N�ԂŐl���͂P.�W�{�ɑ����Ă���B �@�������Ă��C�s���ł͖L����C���c��C�`��C���s���ł�������C������C����C�Q����C����ɖ��É��s����C���l�s�s�}��Ȃǂł͐l�����������P�O���������Ă���C�S���̑����̑�s�s�ł��̂悤�Ȍ��ۂ�������B���̂悤�Ȑl���̓s�S��A���ۂ��C���ƊJ�����������]�������̐����イ���́C�w����p�������ہx�Ɩ��t���Ă���B���S����������h�[�i�c���ɑ��C����p���̂���̂悤�ɐ^���l�܂��Ă�������ł���B �� ����p�������ۂ̗v�� �@������O�̂��Ƃ����C�l���������邽�߂ɕs���Ȃ��̂͏Z��ł���B�Z�������v�f�̂Ȃ��ꏊ�ł͐l���͑����悤���Ȃ��B�h�[�i�c�����i�s�����Ƃ��ɂ́C��������x�O�̓c���n�т�G�ؗт������܂��J���t���ȕ����Z��n�ɕϖe�����B�������C����p�������ۂŏZ���ɕϖe�����͓̂y�n�ł͂Ȃ��B����́C����܂Ńn�g��J���X�����ł��邾���̂܂����������p��������Ԃ��B�y�n�̕��ʓI�Ȋ��p�ɂ͌��E������C�܂��y�n�̓���ɂ͋��z�̎������K�v�����C��Ԃ̊m�ۂɂ͎����͕s�v���B2000�N��ɓ���ƁC����ȋ�Ԃ����p������K�͒����w�}���V�������݂̃��b�V���ƂȂ�B �@�Ȃ��C���̎����ɑ�K�͒����w�}���V�������o�������̂��낤���B���̔w�i�ɉ�������̂��낤���B �@���̑��́C ���Ẵh�[�i�c���̗v���ł������s�S���̒n���������X�g�b�v���C�o�u�������C�n�����傫�������������Ƃ��B�P�X�X�P�`�Q�O�O�O�N��10�N�ԂɁC�s�S���ł́C�n�����V���̂P�ɉ������Ă���B �@���́C�}���V�������݂̂��߂̓K�n�����������Ƃł���B�s�Ǎ�������V�x�n���������邽�߁C��Ƃ͒��ԏ��q�ɁE�H��Ւn�Ȃǂ���o�����B�܂��C�����̓y�n�̑����́C�ʋA�N�Z�X���x��Ă������߁C�Z��n�ɂ͕s�K�Ƃ���Ă������C�n���S�ȂǓS���V���̊J�ʂɂ���Ĉꓙ�n�Ɉ�ς����ꏊ������B �@��O�́C���z�Z�p�̐i���Ăł���B�������x�R���N���[�g�Ȃǂ̐V�f�ށC�ϐk�E�Ɛk�Ȃǂ̐V�Z�p�C�u���L���X�g�H�@�ȂǐV�H�@�̔��B�ɂ���Ē����w�r���̌��z�H�����Z�k���C���z�R�X�g�����������B �@�s�S�ɏZ�ނ��Ƃ̃����b�g�Ƃ��āC�E�Z�ڋ߂ɂ��ʋΎ��Ԃ��Z�k���C�f���R���T�[�g�Ȃǂ̕����ɐڂ��₷���C�V���b�s���O�C����ɍ���҂ɂƂ��Ă͈�Öʂł������������Ȃ�B30�`40��̎q��Đ��ォ��C�Z�J���h�X�e�[�W�����߂钆���N�̕x�T�w�܂ŁC�s�S���Z����]����l�������������B �@�V���s�Ȃǐፑ�ł́C�x�O�̈�ˌ��ďZ��ł͑�ςȓ~�̐ቺ�낵���C�}���V�����ł͕K�v�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��C�s�S�̃}���V�����ֈڂ�Z�ވ���ƂȂ�����B����p�����͓��{�����ł͂Ȃ��B���āC�j���[���[�N�̓s�S�͎����������C���l�x�T�w�͍x�O�̃����O�A�C�����h�ȂǂɏZ��ł������C�ߔN�͓s�S�̎��������サ�C�}���n�b�^���ȂǓs�S�̃Z�L�����e�B�̏[�������}���V�����Ɉڂ�Z�ސl�������Ă��邻�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u��������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@***********************************************************************************************************

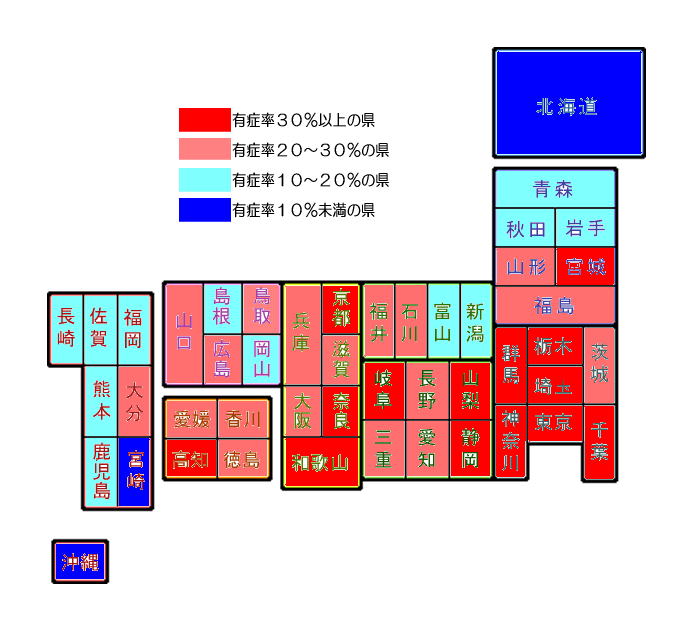

�@�ԕ��ǂ̍ő�̌����ƂȂ��Ă���̂̓X�M�ԕ������C�X�M�̐l�H�т̔䗦�͍����̑S�X�іʐς̂P�W���C�S�l�H�іʐς̂S�S�����߂Ă���B�������C�k�C���̐X�тɐ�߂�X�M�̊����͂킸���P���C���ꌧ�ł͂O���C���̂��߁C�����̉ԕ��ǂ̗L�Ǘ��͑S���ł̓_���g�c�ɒႢ�B�ԕ��ǂ̐l�����ɂƂ��Ă͗��z���ł���B �@�k�C���Ɖ��ꌧ�ȊO�ł́C��B�Ɠ��{�C���̏����������m���̏����ɔ�ׂĉԕ��ǗL�Ǘ����Ⴂ�B�����ۂ��ԕ��ǂ̗L�Ǘ����������́C���m���Ɠ��C�n���`�֓��n���ɑ���������B���̈���Ƃ��āC���R�C�X�M���z�̉e�����l������B���{�C���Ƃ�킯�k���n���ł́C�~�̐ϐ�̂��ߗыƂ͂���قǂ�����ł͂Ȃ��C�X�M�l�H�т̔䗦�͂���߂ĒႢ�B�����ۂ��C�֓��V�s���̃X�M�l�H�т̔䗦�͂R�P.�S������C�ΐ�E�x�R�E�V���̖k���R���̔䗦�P�W.�U���̂Q�{�ɋ߂������������Ă���B �@�����C�X�M�l�H�т̔䗦�Ɖԕ��ǗL�Ǘ��Ƃ̊֘A���͍������̂̊��S�Ɉ�v���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ԕ��ǗL�Ǘ��S���P�ʂ̎R�����̎R�x�n�тɂ͓V�R�т������c����Ă���C�X�M�l�H�т̔䗦�͂P�O���ȉ��Ɩk���R�������Ⴂ�B�܂��C���{�O����т̈�u�H�c���v�Œm����H�c���̓X�M�l�H�т̖ʐς͑S����P�ʂ����C�ԕ��ǗL�Ǘ��͑S���R�X�ʂƂ��Ȃ艺�ʂł���B���̗��R�Ƃ��čl������̂́C�X�M�Ɏ����ʼnԕ��ǂ̗v���Ƃ����q�m�L�̐l�H�тł���B�R�����ł́C�q�m�L�̐l�H�т̔䗦���X�M���������C�H�c���ł̓q�m�L�͂قƂ�nj����Ȃ��B�X�M�ԕ��̔�U�͂R�����낪�s�[�N�����C�q�m�L�ԕ��̔�U�����̓X�M�ԕ����P�J���قǒx���C���̂��ߎR�����ł͉ԕ��̔�U�������H�c�������Ȃ蒷���Ȃ�C�ԕ��NJ��҂������Ȃ�Ƃ����B �@�C��̉e�����傫���B�ԕ��́C�Ă̓��˗ʂ������C�~���ʂ����Ȃ��قǔ�U�ʂ������Ȃ邱�Ƃ��m���Ă���C�R�����̋C����ɂ��Ă͂܂�B�t�ɏH�c��X�ȂǓ��k�n���̖k���͉Ă̓��Ǝ��Ԃ��Z���B �@�X�M��q�m�L�ȂǂقƂ�nj�������Ȃ����{�ő�̓s�s�����̗L�Ǘ���32.1���Ɣ��ɍ����B�s�S�ɉԕ��̔������͂Ȃ��Ă��ԕ��͎��ӕ��̎R�X�������B����C�ۉ�Ђ̒����ɂ��C��������200�����ȏ�����ꂽ�É�������X�M�ԕ������Ă��邱�Ƃ��m�F����Ă���B���������̉������n����ׂ̍�ʌ��C����ɓȖ،���Q�n���̎R�X����Q�`�T���ɂ͋G�ߕ��ɏ���Ėc��ȗʂ̉ԕ����^��Ă���̂��B����ɁC�_�����ɓc����і�ɗ��������ԕ��́C�y��ɋz������C�Ăѕ����オ�邱�Ƃ͂Ȃ����C�s��̃A�X�t�@���g�̏�ɗ��������ԕ������Ԃ̃^�C���ŕ��ӂ���Ă��������ׂ����Ȃ�C���������Ή��x�ł������オ��B �@�ԕ��ǂ́C�O���ł������邻�������C���{�قNJ��Ґ��͑����Ȃ��������B�ǂ̍��ɂ��ԕ��ǂ̌����ƂȂ�A���͂��낢�날��悤�����C���{�̃X�M���ǂ����ŋ��炵���B�������{�ł́C�C�k�C�l�R�C�T���܂ł�������݂����C�܂𗬂��Ă���B�ԕ����U���Ȃ����ԕ��X�M�̊J�����i��ł��邪�C�܂��C��K�͂ȐA�т��\�Ȓi�K�ł͂Ȃ��B���̓��{�ɂƂ��ĉԕ��Ǒ�́C����o�łƓ��l�̏d�v�ȉۑ肾�Ǝv���l�͂����Ƒ������낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@***********************************************************************************************************

���@�c�[�����O�̃��b�J�k�C���̃o�C�N���y���͑S���ʼn��� �@���N�C�ĂɂȂ�ƁA�k�̑�n��˂����낤���Ìy�C����n�������{�̊e�n���瑽���̃��C�_�[���k�C���ɂ���Ă���B�厩�R���c��L��Ȗk�C���̓c�[�����O�̃��b�J�A���C�_�[�ɂƂ��Ă͓���̒n���B�������C������ƈӊO�����C�n���̖k�C���̐l�X�͂��܂�o�C�N�ɂ͏��Ȃ��Ƃ����B�k�C���̈�ʐ��т̃o�C�N���y�����P�O�O���ѓ�����T.�V���A����͑S�����ς̂R���̂P�ȉ��A���ƂS�V�s���{�����_���g�c�̍ʼn��ʂȂ̂ł���B��p�Ԃ̕��y����85.8���C������͂قڑS�����ςȂ̂����C�Ȃ��k�C�����̓o�C�N�ɏ��Ȃ��̂��낤���B���̗��R�͖k�C���̋C��ɂ���B���{�̑啔���͉��тɑ����Ă��邪�A�C��敪�ł͖k�C����������тɑ����Ă���B�k�C���͓~�������A�ϐ���Ԃ͂P�N�̂����S�`�T�J���ɂ��y�ԁB���̊Ԃ͓��H���ϐ�E�������A�X���b�v��]�|�Ȃǂ̊댯�����邽�߂Ƀo�C�N���g���Ȃ��B�o�C�N�́A����̌�ʎ�i�Ƃ��ē~�ɂ͎g�p�ł��Ȃ����߁A���y�������̒n�������Ⴍ�Ȃ��Ă���̂ł���B �@�����ŁA�~�ɂȂ�ƑS���ŎD�y�����Ɍ�����̂��A�u�k���\�����v���B�k���Ŗ\������킯�ł͂Ȃ��B�ď�̖\�������o�C�N�ɏ��Ȃ��~�ɂȂ�ƁA�h�J���������U���𒅂āA����Ȃǂ̔ɉ؊X��n���X���W�c�ł��������A���������̃O���[�v���Ȃǂ�吺�ŋ���A���H�̐^�ʼn~�w�����č��荞�肷�邻�����B�o�C�N�Ŗ\���ł��Ȃ��Ă��A�g�D���ێ�����K�v������A���̂悤�Ȏ��Ѝs���������Ȃ��Ă���Ƃ����B �� �����̖k�C���C�z�[�������C�d�C�J�[�y�b�g�̕��y�����S���ʼn��� �@�~�̊������������k�C���́A���g�[�̕��y����g�[�̂��߂̓����̍w���z���S����P�ʂł���B�������A�g�[���ł��d�C�J�[�y�b�g��d�C�����̕��y���́A�S�s���{����47�ʁA�܂�ʼn��ʂ��B�������͂�ʼnƑ����c��A�����̏�ɂ݂͂���A���̂��ɂ̓l�R���ۂ��Ȃ��ĐQ�Ă���A����ȓ~�̓��{�̏���I�Ȍ��i���k�C���ł͌����Ȃ��̂��B �@����͖k�C���Ɠ��̒g�[���@�̂��߂ł���B�J��̖k�C���ł́A�Ɋ��̓~�ɂ͎����g�[�������ɂ��Ȃ��Ɛ����ɂ�����邽�߁A�܂��A�����̏Z���͌��݂̂悤�ɖ������Ȃ��̂ŁA�Ƃɂ����ΒY�X�g�[�u���������B�O�C���}�C�i�X20�x�����܂�邱�Ƃ��������Ȃ��k�C���ł́A���ł����ꂪ�g�[�̊�{�ł���B�d�C�J�[�y�b�g�₱���ɂ���Đl�̋��ꏊ������g�߂���@�ł͒g�[���ʂ��キ�A��^�X�g�[�u�⏰�g�[�ɂ���āA�Z���S�̂�g�߂�̂��k�C���̒g�[���@�Ȃ̂��B �@�k�C���̈ߗފ����@�̕��y�����S���ōʼn��ʂƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���̒g�[���@���֘A���Ă���B�k�C���̉ƒ�ł́A�O�ɐ��������Ȃ��~�̓X�g�[�u�Œg�܂��������Ɋ����K��������A�킴�킴�����@���w������ƒ�͏��Ȃ��B �@���Ȃ̒����ɂ��ƁA�~�G�̖k�C���ł́A��ʏZ��̎������x��21��V�x�A�{�B�ȓ��19��Q�x�ɔ�ׂQ��T�x���g�����B�M�����A�₦���r�[����E�C�X�L�[�萅���肪�D�܂��͓̂������B�ȑO�A�e���r�̐l�C�ԑg�u�閧�̃P���~���r�g�n�v�v�̒��ŁA�k�C���̐l�͐^�~�ł��^�ĕ��ɒg�[�����������łs�V���c�ɒZ�p���p�ŃA�C�X�N���[����H�ׂ�ƏЉ��A�傰��������ƕ��c�������������Ƃ��������B�s�V���c�p�͂Ƃ������A�������g�����̂ŁA�~�ł��A�C�X�N���[���̏���ʂ�������͎̂����̂悤���B �� ���_�����k�C�����͋�������� �@�k�C���Ŏ��炳��Ă�����p���́A�S���̂Q���̂P�ȏ�W�O�����A�������Y���S���̂Q���̂P��k�C������߂Ă���B���R�A�k�C�����͋������悭���ނ̂��낤�Ǝv������A�Ƃ��낪�ӊO�ɂ��k�C���̂P���ѓ�����̋�������ʂ͑S�����ς����܂���Ă���B�ŋ߂͂�⏇�ʂ��㏸���Ă������������A������Q�O�O�T�N�O�܂ł͑S���ʼn��ʁA���{�ł����Ƃ����������܂Ȃ��̂��k�C�����������̂��B���_�����k�C���̐l�X�́A�Ȃ����������͋��������܂Ȃ��̂��낤���B �@�k�C���̗��_�̗��j�́A���������܂ők��A����ȗ��A�k�C���͓��{�̍ő�̗��_�n�тƂ��Ĕ��W���Ă����B�������A�k�C���͓����Ȃǂ̑�s�ꂩ�炠�܂�ɂ������������A�ۑ��������Ȃ����������p�Ƃ��ďo�ׂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂��B���̂��߁A�k�C���ł́A���������p�ł͂Ȃ��A�o�^�[�A�`�[�Y�A���N���[���Ȃǂ̓����i�ɉ��H���ďo�ׂ��Ă����B�k�C�����Ő��Y���ꂽ�����́A���p�Ƃ��Ă͎s��ɏo�ׂ���邱�Ƃ����Ȃ��������߂ɁA�k�C�����ɂ������ɂ͋��������ޏK�����蒅���Ȃ������̂��낤�B�������A���Y���S����̃o�^�[��`�[�Y�̖k�C�����̏���ʂ́A�S���̃g�b�v�N���X�ł���B �Ȃ��A�ߔN�͗A����ۑ��̋Z�p�����サ�A���p�����̐��Y���k�C�����S����ƂȂ��Ă���B�������A���̓��ƃ��[�J�[���A������ɋ��������ނ悤�o�q���Ă��邪�A�Ȃ��Ȃ��k�C���̋�������ʂ͐L�тȂ��悤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u��������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@***********************************************************************************************************�@�@�@

�������卑�ւ̊��ҁu���^���n�C�h���[�g�v�Ƃ́H

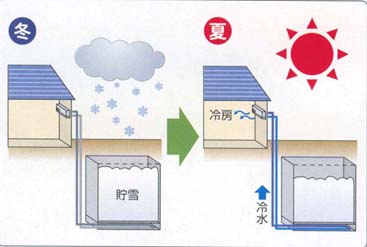

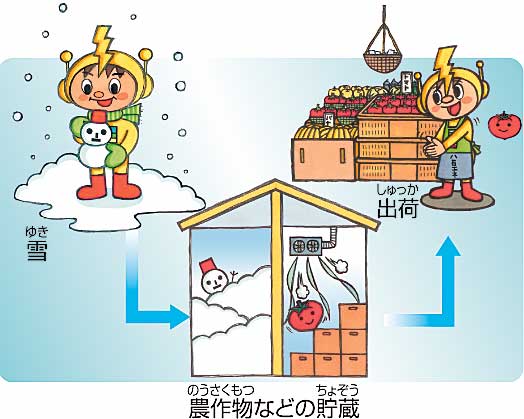

�@���M�G�l���M�[�Ƃ́A�Ⴊ�n���Đ��ɂȂ�Ƃ��̔M�G�l���M�[�ŁA�~�ɍ~������ᑅ�ɒ~���A�ĂɂȂ�Ɨ�[�ɗ��p������[�Ǝv���Ε�����₷���B����w�̗�C���t�@����_�N�g���g���ė�₵���������֑��邾���̋ɂ߂ăV���v���Ȃ����݂��B���M�G�l���M�[�́A�ȓd�͂Ɍ��ʂ�����̂͂������A�b�n�Q�����̗}���ɂ��L���ȃN���[���G�l���M�[�ł���B �@�k�C���̐V���`�́C�N��1800���l�̐l�����p����킪�����\�����`�̈�ł���B�������C�ፑ�̋�`�̏h���Ƃ��āC�P�Q�`�R���̍~����͌��ɂQ�O���ȏ�C�Ƃ��ɂ͐ϐႪ�P���[�g������B���̐V���`�ł́C2008�N����C�w�G�R�G�A�|�[�g�V��x��ڎw���āC�w�N�[���v���W�F�N�g�x�ƌĂ�鎖�ƂɎ��g��ł���B�~�n���ɐς������c��Ȑ���C��R��z���ĕۑ����Ă����C�ĂɃ^�[�~�i���r���̗�[�Ɋ��p���悤�Ƃ������݂ł���B�܂��C�ϐ���Ɋ����H��U���H���疈���̂悤�ɏ��Ⴓ������W�߂āC��`�~�n���ɐݒu���ꂽ����s�b�g��100���l���C�����P�O���قǂ̋���Ȑ�R��z���B��R�ɂ͑��z�M�˂������ȑf�ނŃR�[�e�B���O�����f�M�V�[�g�����Ԃ��ĐႪ�Z���Ȃ��悤�ɕۑ�����B�����āC�ĂɂȂ�Ə������Z����␅���^�[�~�i���r���ɏz���C�t�@����_�N�g���g���Ċٓ��̗�[�ɖ𗧂Ă���̂ł���B2010�N�ɂ́C�]���̗�[�V�X�e���̌o����R�O���ߌ����C����ɂb�n�Q���o��2100�g���̍팸�����������B�Ȃ��C��R�͂������Z���ĒႭ�Ȃ邪�C�H�܂łɏ��ł��Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��B �@�k�C�����S�s�ł́A�V�l�����{�݂⏬�w�Z�Ȃǂ̌����{�݁A����ɒ��݃}���V�����Ȃǂɐ��[�𗘗p���Ă���B �_�Ǝ{�݂ւ̗��p���e�n�Ői��ł���B�i�`�т��̕č������{�݁u�ᑠ�H�[�v�́A�R�U�O�O�g���̒���ɂ���āA�q�ɓ��͕Ă̒����ɍœK�̉��x�T�x�A���x�V�O�����ێ�����A�U�O�O�O�̕Ă̒������\�ƂȂ��Ă���B�Ă̒��������łȂ��A���x�Ǝ��x��ς���Ζ���ԁA�c�̈琬�ȂǗl�X�ȗp�r�Ɋ��p�ł���B���̂悤�Ȓ����{�݂͖k�C���ȊO�ɐX���A�V�����A�H�c���ł��ݒu����A��Ȃǂ̒��������ɗ��p����Ă���B �@���[�𗘗p�����n�E�X�̗}���͔|�����݂��Ă���B�}���͔|�Ƃ́A���z�M��g�[�ɂ���ăn�E�X���̉��x���グ�āA���n�����𑁂߂鑣���͔|�Ƃ͐����ŁA�n�E�X���̉��x�������Ď��n������x�点��͔|���@�̂��Ƃ��������A���R����d�����g���n�E�X�̒g�[�ɔ�ׁA��[�͓d�C�ł����s���Ȃ��������߁A���M����z�ƂȂ�A�n�E�X���g�����}���͔|�͍��܂ł͎������Ȃ������B�������A�����֗��Ē�R�X�g�̐��M�G�l���M�[�̊��p�ɂ��}���͔|����R��������ттĂ����B�܂����s�i�K�̕��삾���A��������ԙ��͔|�ւ̗��p���L���ƍl�����Ă���B �@���[�V�X�e����ݒu����ɂ́C����̂��߂̍L���y�[�X�ƒʏ�̗�[�ݔ����������̌o��K�v�����C���̌�͓d�C��[�̂S���̂P�قǂ̌o��ōςށB���R�G�l���M�[�Ƃ����C���z���ɂ���C���͂ɂ���̎Z������Ƀl�b�N�ƂȂ邪�C�ݔ����������C���M�G�l���M�[�̃R�X�g�͊i�i�Ɉ����B�@��P�g���̗�M�G�l���M�[�́C�Ζ��Ɋ��Z����Ɩ�P�O���b�g���ɑ�������B���A�S���ŗ��p���\�Ȑ�͐ϗʂ͖�T�O�O�O���g���Ɛ��肳��A�Ζ��Ɋ��Z����Ζ�T�O���L�����b�g���A�h�����ʂQ�T�O���{�ɂȂ�Ǝ��Z����Ă���B�n�����C�ꏊ����̃G�l���M�[�����C���y�̂U�O�����ፑ�̓��{�C�V����̌b�݂̂��̖L���Ȏ��������p���Ȃ���͂���܂��B �@�@�@�@�����M���p�V�X�e���i���䌧���E���Z�p�������j)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������Ò��Ꮏ�����V�X�e�� �@�@�@  �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�n���̑f�v�u��������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@***********************************************************************************************************�@�@�@

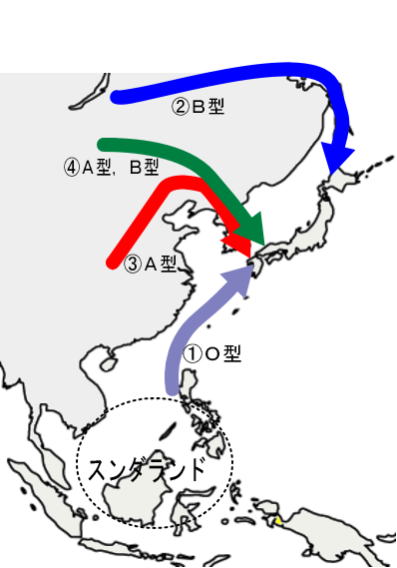

��ʂɓ��{�l�̌��t�^�`�C�n�C�a�CAB�̔䗦�͂S�F�R�F�Q�F�P�Ƃ����Ă���B�������C���̔䗦�͑S�������ł͂Ȃ��C���ꂼ��̌��t�^�̕��z�ɂ͎��̂悤�ȌX��������B�܂��`�^�͐�������C�����E�l���n���Ȑ��̕��z���������C�����E�����E����E���Q�ȂǂW����40�����Ă���B�a�^�͓�������C�����{�C���ɐX�E�H�c�E���Ȃǖ{�B�k���ł͂Ƃ��ɕ��z���������B�n�^�͑����m�݂̕��z���������B����E��t�E�X�Ȃǒn���I�Ɋu�₵���n���قǂ��̌X���������Ɍ�����B �@�n�������w�Ғ|���ώ��ɂ��ƁC���̌��t�^���z������{�l�̃��[�c��������Ƃ����B���{�ɍŏ��ɂ���Ă����̂͂n�^�̖������������B��Q���N�O�C�����ɏ��C���邢�͊C�݉����ɓ����͑嗤�Ɨ������ł��������{�̑����m�݂ɂ��ǂ��������n�̌Ã����S���C�h�ƌĂ��l�X�ł���B���̔N��̐l�����C���ꌧ�̍`���É����̎O������l�k�ȂǑ����m�݂ő�����������Ă��邱�Ƃ�����𗠕t���Ă���B �@1��4000�N�O�C������k�C�����o�R���Ėk������a�^�̌Ã����S���C�h�����ɓ��{�ɂ���Ă����B���̍��܂œ��{�ɏZ�ݒ������l�X���₪�ēꕶ������n������B �@��6000�N�O������C�`�^�̐V�����S���C�h�������암���璩�N�������o�Ėk��B�Ɏ��X�Ƃ���Ă���B�ނ�͐����{�ɋ��Z���邪�C�����{�ɑ����Z�ޓꕶ�l�Ƃ͂܂��ڐG�͏��Ȃ������B2400�N�قǑO����`�^�̐V�����S���C�h�̓n���������ɂȂ�ƁC�ނ�͓��{�Ɉ���`���C�퐶������n������B����ɁC�n�^�E�a�^�̓ꕶ�l��k�֒ǂ����C���Z�͈͂��L���Ă`�E�a�E�n�̍�����i�߁C�������{�l���a�������B��������s���{�����Ƃ̌��t�^���z�̈Ⴂ�͂��̂Ȃ���ł���B �@���Ȃɂ݂Ɋw�Z�E�E��ȂǂŁC���t�^�ɂ���Đ��i�����߂�����C�\�͂�d���Ԃ�f�����肷�邱�Ƃ��C�u���b�h�^�C�v�n���X�����g�ƌĂԂ������B�C�����悤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@

�@ �@

�@

�n�}�`�{�B�̂�����

�n�}�`�{�B�̂�����

�@

�@