| 4-1�@���{�ꍂ���R�Ƃ����������x�m�R�@�ł͓��{��Ⴂ�R�Ƃ́H�E�E�E |

�@�V�ێR�Ƃ����C�C�V�ق𒆐S�ɑ��x�C�G���A�̐l�C�X�|�b�g�Ƃ��ėL�������C���̓V�ێR�́C���͍��y�n���@�̒n�`�}�ɋL�ڂ���Ă�����{�ł����Ƃ��Ⴂ�R�Ȃ̂ł���B�W���͂S�D�T�R���C�R���ɂ͂����ƎO�p�_�����Ă���B���̎R�͂�������������P�V�O�N�قǑO�̍]�ˎ���V�۔N�ԂɁC������̉͌������C�����ۂɟ��ւ��ꂽ�y����ςݏグ�Ēz�����l�H�̎R���B��ӂ��Q�O�O���C�������Q�O���قǂ̑�`��̏��R�ŁC�����͍����Ă����āC�q�s����D�̖ڈ�̖�ڂ��ʂ����Ă����B���߂��悢�Ƃ��납�璃�X�Ȃǂ��������̒��l�����̌e���̏�Ƃ��Ă���������B�܂��C�����ɂ͓����̂����Ɠ��l�C�R���t�߂ɂ͑�C��������ꂽ�B�������C���̓V�ێR���C�n�Ւ����Ȃǂ̉e���Ŏ���ƂƂ��ɒႭ�Ȃ�C�������n�}��������������Ă��܂����B���̂��߈ꎞ���C���{��̍����{�錧�̓��a�R(�W���Um)�ɏ����Ă����B�������C����ɋC�Â������s�́C���y�n���@�ƌ���,�P�X�X�U�N�ɐV�����������ꂽ�Q���T�O�O�O���̂P�n�`�}�œV�ێR�͍Ăѓ��{��Ⴂ�R�Ƃ��ĕ��������̂ł���B

�@�Ȃ��V�ێR�ɓo��?�����l�́C�\�����ĂR�O�~�x�����Γo�R�F�菑�����炤���Ƃ��ł���B���������P�T�N�Q���Q�Q���C���̔N�̂P�P�O�U�Ԗڂ̓V�ێR�o���҂ɂȂ����B

�@�@�@

�@�@�@ �@�@ �@�@

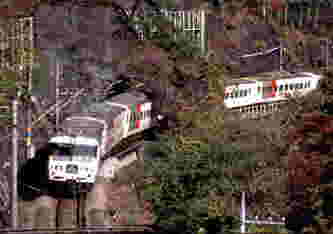

�@�@�@�@�]�ˎ���̓V�ێR�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ێR�o�R�ؖ����@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@ �@�E�V�ێR�}�[�P�b�g�v���C�X�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/�@

�@�@�@�@�������I�V�ێR�����Ⴂ�R���������I���S�|�Q�R

�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����

********************************************************************************************************************************

�@ 4-2�@���{�ň�ԑ��������̏o�����邱�Ƃ̂ł���ꏊ�͂ǂ����낤�H�E�E�E

| �@���z�́C���ɂȂ�ƕK�������珸��B��������Ԃ���邱�̌��ۂ��C��X�͓��ʂɈӎ����邱�ƂȂ���炵�Ă���B�������C���{�l�́C��N�Ɉ�x�C�����̒������͌h�i�ȋC�����ŏ�����q�ޏK���������Ă���B�֓��ł͐�t�����i��C���ł͎O�d���Y��a�̎R���̒����Ȃǂ������̏o�X�|�b�g�Ƃ��ėL���ł���B���̏o���]�߂�S���e�n�̊C�݂�R�ɂ́C���̓�����͖����̂������瑽���̐l�X���W�܂�C���ꂼ��̎v���œ��̏o���}����B�ł́C���̏����̏o�������{�ň�ԑ������邱�Ƃ̂ł���ꏊ�͂ǂ����낤���B�������̏o������ɂ͂R�̖@��������B

�@�@���@��蓌�֍s�����Ɓc���o�x�łP�x�i�ނ��Ƃɖ�S�������Ȃ�

�@�@���@����֍s�����Ɓc��ֈܓx�łP�x�i�ނ��Ƃɖ�Q���R�O�b�����Ȃ�

�@�@���@��荂���Ƃ���֍s�����Ɓc�P�O�O�O�������Ȃ邲�Ƃɖ�T�������Ȃ�

�@���̂R�������炢���Γ��̏o�������Ƃ������͓̂��{�œ��[�̓쒹���ł���B�����C���̓��ւ͈�ʐl�͂�����ƍs�����Ƃ��ł��Ȃ��B�����Ȃ�Ə��}�������C�����Ŕ��䓇�����肾���C�����ł͂Ȃ��{�y�ł͂ǂ����낤���B�{�y�Ɍ����Ă݂�ƁC�����Ƃ��������̏o��������ꏊ�͂�����ƈӊO�ȕx�m�R���ł���B�R�V�V�U���̂��̎R���́C�Q�O�Okm���ɂ��錢�i����S���������z�����邱�Ƃ��ł���B�n�����ۂ����߂ł���B�����C���̋G�߂̕x�m�o�R��������ƈ�ʐl�ɂ͑�ς����c�B��Ԓx���Ȃ�͓̂��{�Ő��[�̗^�ߍ����ł���B�쒹���Ƃ͂Q���Ԉȏ�̍�������B�Ȃ��C�ߔN�C�y�ɏ����̏o���q�߂�ꏊ�Ƃ��Đl�C�����܂��Ă���̂́C�e�n�̍��w�r����~�~�^���[�ȂǂƌĂ��Ƃ���ł���B���Ȃ݂ɁC���L�̓����̏����̏o�����U�F�T�O�Ƃ����̂͒n��̏ꍇ�ł���C�����^���[�̑�W�]���炾�U�F�S�W�C�X�J�C�c���[�̑�Q�W�]�䂩��U�F�S�V����ɂȂ�B �@�@�������ȏꏊ�̏����̏o����(�Q�O�P�Q)�@�@

| �E�쒹���i�����j |

�T�F�Q�V-���{�̗̓y�ł����Ƃ����� |

�@���}����i�����j |

�U�F�P�X-�l���Z��ł���ꏊ�ł����Ƃ����� |

| �E�x�m�R���@�@ |

�U�F�S�Q-���{�{�y�ł����Ƃ����� |

�@���i��i��t�j |

�U�F�S�U�|�{�y�̕��n�ł����Ƃ����� |

| �E�[���z���i�k�C���j |

�U�F�S�X |

�@���@���@ |

�U�F�T�O |

| �E�����i�a�̎R�j�@ |

�V�F�O�P |

�@��@��@ |

�V�F�O�T |

| �E���@�� |

�V�F�Q�R |

�@�^�ߍ����i����j |

�V�F�R�Q-���{�̗̓y�ł����Ƃ��x�� |

�@�E�����̏o�̎�����������z�[���y�[�W�@�@hhttp://www.nao.ac.jp/koyomi/index.html

�@�@

�@ �@�@�@���i��̏����̏o�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 4-3�@���ɑ��{���P�O�O�N�ڂɂ��čʼn��ʂ�E�o�I�E�E�E

| �@���{��1872�N�̔p�˒u���̍ۂɁC�����E���s�ƂƂ��ɕ{�Ƃ��Ēa�������B���̌�C�{�̋��͉��x���ϓ�������Ԃ��C�����Q�O�N(1888)�ȗ��C���݂̋��ƂȂ��Ă���B���̊ԁC���̐l���͑傫�������C�����Ɏ����őS����Q�ʂɔ���B�������C�ʐς̂ق��͂Ƃ����Ɩ����ȗ���P�O�O�N�Ԃ����ƍʼn��ʂɊÂĂ����B���s������d�Ԃɏ��C������k�ǂ̕��ʂ������Ă��P���Ԍ�ɂ͂������{���ɂ͂��Ȃ��B�����ʓV�t�ɏ���Ď��͂����n���C���{���̂قڑS������n�����Ƃ��ł���B���̓��{�ꋷ�����{���C�ʐςɂ����Ă��ɍʼn��ʂ�E�o�����̂��B

�@���ɋt�]���������͎̂l���̍��쌧�ł���B�l���{�y���̖ʐς����Ȃ�C���Ƃ��Ƒ��{��苷�����C�������Ȃǐ��˓��C�̓��X��������Ƃ��̖ʐς͂P�W�W�O���������قǂ���C1980�N��܂ł͑��{���P�T���������قǍL�������B�������C���̍�������ł͘p�ݕ��̖��ߗ��Ă�����������B1980�N�㖖�ɂ͊����ۋ�`�̍H�����n�܂�C�X�O�N��ɓ����đ��{�̖ʐς͍��쌧������C���ɂP�O�O�N�ڂɂ��čʼn��ʂ�E�o�����B���݂͑��{���P�W�X�R���������C���쌧���P�W�V�U���������C�Q�l�܂łɍʼn��ʂ���R�Ԗڂ͓����s�̂Q�P�O�Q���������ł���B

�@���Ȃ݂ɁC���̂Q�O�N�Ԃɂ����Ƃ��ʐς��������̂͐�t���ŁC��P�Q�O���������قǑ����Ă���B�������͓����p�̖��ߗ��Ăɂ����̂ŁC���̃f�B�Y�j�[�����h������Y���s�Ȃǂ͖��ߗ��Ăɂ���Ďs�悪�Q�O�N�ԂɂȂ�ƂS�{�ɂ��Ȃ��Ă���B���C�f�B�Y�j�[�����h������ꏊ�����Ă�����ƑO�܂ł͊C�������B�����āC��t������x�͈��m�����āC���{�Ɠ��l�ɓs���{���ʂ̏��ʂ��P�グ���̂����C�Q�O�O�T�N�C���m���͊C���`�Z���g���A�̊����ɂ���āC�܂���t�����Ԃ����B

�@�Ȃ��C�ʐς͑傫����������ゾ���C�l����2005�N���猸���ɓ]���Ă���B����ɁC���̐l����2006�N5���ɐ_�ސ쌧�ɔ�����C�k�C������1957�N�ȗ������I�ۂ��������Q�ʂ̍�����R�ʂɓ]�����Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | 4-4�@�l�����X���̂P�Ɍ����Ă��܂������{��l���̏��Ȃ��s�Ƃ́H�E�E�E | �@�k�C���̂��傤�ǐ^������ɂ���̂��̎u��(�������Ȃ�)�s�ł���B�̎u���͍����ł���������ΒY�̊J���������������ŁC�l���͖������ɂ͑������P���l��˔j���C�I���̐ΒY�u�[���ɕ��������������a�Q�R�N(1948)�ɂ͂S���U�O�O�O�l�ɒB�����B�������C�P�X�U�O�N��ȍ~�̃G�l���M�[����̓]���ɂƂ��Ȃ��C�ΒY�Y�Ƃ͑S���I�ɕs�U�Ɋׂ�C�Y�B�̕������������B����ȉe���ʼn̎u���s�̐l���������̈�r�����ǂ�C���a�T�U�N(1981)�ɂ́C���ɂP���l������C�����Q�Q�N(2010)�̍��������ł̓s�[�N���̂P�O���̂P�ȉ��̂S,�R�W�V�l�ɂ܂Ō����Ă��܂����B�S���̐l���̏��Ȃ��s�s������ƁC�k�C���̓s�s���������C���ʓ_�͂��Ă̒Y�z�s�s�ł���C�̎u���s�Ɠ����悤�ȔY�݂�����Ă���B�@�Ȃ��C�̎u���s�ł͍H���U�v������C�s���ɐV�����Z����V�z������C�w������ꍇ�ɂ͂S�O���~����t����Ƃ����u��Z���i���v�𐧒肵�C�l�����o�Ɏ��~�߂������悤�Ɠw�͂��Ă���B����ɁC���������l���̓K���z�u�̂��߁C���c�Z��̌��đւ��N�����Ȃ��Ă���C���H���z���L�ї��͉��ƑS����P�ʂƂȂ��Ă���B

�@

�@�@�@�E�̎u���s�̃z�[���y�[�W�@�@http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/

�@�@���S���̃~�j�s�s��2011�N��

| �@�@�@�� |

| �@�̎u���s(�k�C��) |

�S,�Q�R�R�l�@ |

| �@�O�}�s(�k�C��) |

�X,�X�P�X�l�@ |

| �@�[���s(�k�C��) |

�P�O,�T�U�S�l�@ |

| �@�ԕ��s(�k�C��) |

�P�Q,�Q�W�S�l�@ |

| �@���ˎs(���m��) |

�P�S,�W�T�O�l�@ |

| �@�y�������s(���m��) |

�P�T,�V�R�R�l�@ |

| �@��F�s(�ΐ쌧) |

�P�T,�X�S�T�l�@ |

| �@���ʎs(�k�C��) |

�P�U,�Q�S�X�l�@ |

| �@���V�\�s(��������) |

�P�U,�V�T�R�l�@ |

| �@�����s(��������) |

�P�U,�X�Q�S�l�@ |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| 4-5�@���{��̃~�j���͐l���킸���Q�O�O�l�E�E�E |

�@�����̑升���ɂ���č��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂������C�Q�O�O�T�N�܂ň��m���̓��k�[�C���쌧�C�É����̂R���̋����x�R���Ƃ������{��̃~�j�����������B�����̐l���͑S���ŏ��̖�Q�O�O�l�C���̂X�S�����R�т����߂�ߑa�̑��ł������B���Ă͂����ƏZ�ސl�������������C���𗬂��V����ɏ��a�R�O�N(1955)�ɍ��v�ԃ_���������C���̒��S�������v���������߁C�S���̂R���̂P�̐l�X���������C���a�T�W�N�ȍ~�͗����������ē��{��̃~�j���ƂȂ����B�������C�������Ă����̑��ɂ́C������C���ق▯�h�C�o���K���[���C�������ȋi���X�C����ɉ��Ƒ�w���������B����́u�݂�Ȃ̐X��w�v�Ƃ������U�w�K�̌��J�u���ŁC����ɏh�����Ȃ��炻�Αł���Y�Ă��ȂǎR���������̌��ł��C������̌��݂������Ă���B

�@���݁C�S���ł������l���̏��Ȃ����͓����s�������ł���B�����s�Ƃ͂����Ă����������ւR�U�O�����C�ʐς͂킸���Uk�u�قǁC�����f�B�Y�j�[�����h�����L�����x�̑����m��̐�C�̌Ǔ����B�������C���͂͂T�O�`�P�O�O�̒f�R��ǂɈ͂܂�C�C�݂ɕ��n�͂Ȃ��C�W���͓��̓������̑�n��ɂ���B���̂��߁C�Y�Ƃ����Ƃ����_�Ƃ�{�Y�Ƃ����S�ł���B�����ɂ͏����w�Z�͂������X�ǁC���ݏ��C�}���فC���d���C����ɏ��X���Q���C���h���T���C����������^�J�[�����Ă���B�܂��C�l���Q�O�P�l�̂����C�U�T�Έȏ�Q�U�l�ɑ��C�P�T�Έȉ��̎q�ǂ��͂S�P�l�C���̑��͗����ɂ��肪���Ȃ����鏭�q������i�ތ��E�W���ł͂Ȃ��B�Ȃ��C��������w�Z�����ݏ��������̏Z���͂��ׂē����s���������Ԓn�C�����ɂ͍s����̒n�����܂������Ȃ��B

�@�@�@�@

| �@�@�@�� |

���S���̃~�j����2011�N

| �@�@������(�����s) |

�Q�O�R�l�@ |

| �@�@������(�����s) |

�R�S�P�l�@ |

| �@�@�䑠����(�����s) |

�R�S�X�l�@ |

| �@�@�����Y��(�V����) |

�R�U�T�l�@ |

| �@�@��쑺(���m��) |

�S�O�Q�l�@ |

| �@�@�O����(��������) |

�@�S�P�T�l�@ |

| �@�@�n���쑺(���ꌧ) |

�S�S�Q�l�@ |

| �@�@�k�R��(�a�̎R��) |

�S�W�T�l�@ |

| �@�@�씗�쑺(�ޗnj�) |

�T�P�S�l�@ |

| �@�@���J��(����) |

�T�U�X�l�@ |

|

�@�@�@�@ |

�@�@�@�@�����S�i |

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@4-6�@�l�����x�̓����S���Ƃقړ����@���{��ߑa�̑��E�E�E |

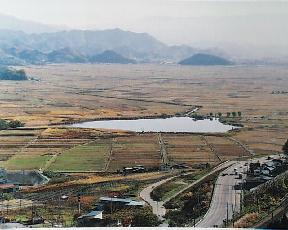

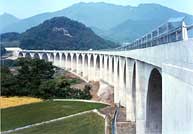

�@���Ċ��̒��ǐ�̍ŏ㗬�C���䌧�Ƃ̌����Ɋ��K��S���R�����������B���̂قƂ�ǂ͎R�т����C���ǐ쉈���̐Â��ȎR���ɂ͖�T�O�O���сC��P�U�O�O�l�̐l�X���_�Ƃ�ыƂ��c�ݐÂ��Ȑ��������Ă����B�������C�P�X�W�T�N�C���̑�����l�X�͒N�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̑��ɁC���{�ő勉�̒����e�ʂU���U�疜�g���C���m��̃��b�N�t�B�����_���u���R�_���v�����݂���邱�ƂɂȂ�C���R���͐��v���邱�ƂɂȂ����̂��B�������C�����ł͔��Ή^�������������������C���ǂ��̔N�C�S���������Đl�X�͐V�����y�n�ֈڂ����B�l�X�̂��Ȃ��Ȃ������R���ׂ͗̓������ɋz����������āC�n�}��������Ă��܂����B

�@�����āC�����R����ɉ������������́C�ʐς���C�ɂT�{�ɑ����C�R�Q�Skm2 �Ƃ����L��ȖʐςɂȂ����B�������C�ʐς͖�T�{�ɑ����Ă��C�������̑���̂V�W�����߂鋌���R�������͐l�����[���C�������̂͂��Ƃ��Ɗ����ł����Ƃ��l���̏��Ȃ��C��S�T�O�l�ɂ����Ȃ������B���̌��ʁC�������̐l�����x�͂P�D�S�l�ƑS���ŏ��ƂȂ��Ă��܂����B���V�A(�X�l)��I�[�X�g�����A(�Q�l)�������Ȃ��C����͐��E��l�����x�̒Ⴂ�����S�������܂�鐔�l���B�������C�Z���[�Ɏc�����܂ܓs��֏o�Ă����҂������C���ۂ͂P�l�ȉ������m��Ȃ��Ƃ����B

�@�������C�Q�O�O�T�N�C���̓��������C���ӂ̂T�����ƍ������C���݂͗K��쒬�ƂȂ����B

�@���݂����Ƃ��l�����x�̒Ⴂ���́C�������쐼���̞w�}��(�Ђ̂��܂�)���ł���B���k�n���ō���������x(2356��)���͂��߁C���͂��Q�O�O�O�����̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ���R���L���ȎR���ŁC�ʐς͂R�X�Pk�u���邪�C���̖�X�W����і삪��߂Ă���B�ߔN�́C�ׂ̌Q�n�����ɂ���������⑺���̉����K���ό��q�������Ă��邪�C���̑��̐l���͂U�X�S�l(2005�N)�C�l�����x�͂킸���P.�V�W/k�u�Ől�����x���E�Œ�̃����S���̂P.�U�X�l/k�u�����낤���ď����Ă���ɂ����Ȃ��B

�@�@�E�����R�_���̃y�[�W�@http://www.water.go.jp/chubu/tokuyama/

�@�@�E���R�_�����̃y�[�W�@�@http://www.mirai.ne.jp/~makotom/toku01.htm

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************�@

�@�@

| 4-7�@�u�w�v�Ɋւ���i���f�������{���E�E�E |

�@�@�@�w�Ɋւ��邳�܂��܂ȓ��{����ꋓ�Љ�

�@�@�@���@���{���~�q�̑����w�������i�q�w�V�h�x�w�@������ςU�V���l

�@�@�@���@���{�ꔄ��グ�̑����w�����i�q�w�����x�w�@������ϔ����ؕ�������Q�O����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@������ϔ�����z�P���P���R�O�O�O���~

�@�@�@�� ���{�꒷�����O�̉w����������숢�h�S���w�숢�h���̐��܂�闢���������x<�F�{��>�^�P�T��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�꒷�����̉w�Ƃ��Ēm���Ă����������̈ꔨ�d�S�w���C�X�EC.�e�B�t�@�j�[�뉀���p�ّO�x�w�́C

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���p�ق̕��ɂ���āC�Q�O�O�V�N�C�u���]�C���O���b�V���K�[�f���O�v�w�Ɖ������Ă���B�@�@

�@�@�@�� ���{��Z�����O�̉w����������i�q�w�Ái�j�x�w<�O�d>�@�P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���[�}���łͥ���i�q�w�����i�`�n�j�x�w<����>�@�Q���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�� ���{�ꍂ���Ƃ���ɂ���w����i�q�w��ӎR�x�w<����>�@�C���P�R�S�U��

�@�@�@�� ���{��Ⴂ�Ƃ���ɂ���w�@�n�㥥��i�q�w��x�x�w�@�C���|�O.�S�X��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �n������i�q�w�g���C��x�w<�k�C��>�@�C���|�P�S�T��

�@�@�@�� ���{�ꍂ���w����������������i�q�w���É��x�w�@�w�r���̍����͂Q�S�T���T�Q�K

�@�@�@�� ���{�ꂽ������z�[���̂���w�����i�q�w�����x�w�@�P�R�z�[���Q�U��

�@�@�@�� ���{�ꎗ�����̉w����������s�s���Y�a(���������s)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y�a(���k��)�@���Y�a(�������)�@���Y�a(�������)�@��Y�a(���k�{��)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�Y�a(���k��)�@���Y�a(�鋞��)�@�����Y�a(�鋞��)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɓu�Y�a�v�Ɩ��̂��w���V�w�@�@

�@�@�@�� ���{�꒷���v���b�g�z�[�������������i�q�w���s�x�w�@�P�Ԑ��z�[���T�U�S��

�@�@�@�� ���{�ꂢ���ȓd�Ԃ����Ԃ���v���b�g�z�[������w���S���É��x�w�P�Ԑ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̏ꍇ�C����ɁC���}�E�}�s�E���ʂ̂R��ށC�S�W�X�{�̗�Ԃ��C

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ςQ���Q�O�b�Ԋu�ŁC�P�R�̍s����ցC�����z�[�����甭�Ԃ���B

�@�@ �@�@ �@ �@ �@�@�@ �@�@�@

���{�ꍂ���Ƃ���ɂ����ӎR�w�@�@�@�@�@���{�ꍂ���w�r�����É��w�@�@�@�@�@�@�@���{��Ⴂ�g���C��w

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************�@

�@

| 4-8�@���{�꒷����Ԃ𑖂�C���{�ꗿ���������C���{�ꍋ�ȐQ����}�u�g���C���C�g�G�N�X�v���X��Ƃ� |

�@�P�X�W�X�N�ɓo�ꂵ���f���b�N�X�Q����}�u�g���C���C�g�G�N�X�v���X�v�C�ē��h�̐��������u�g���C���C�g�G�N�X�v���X�E�l���s�v�ł����̕���ƂȂ������C�S���t�@���Ȃ炸�Ƃ���x�͏���Ă݂�����Ԃł���B���̗�Ԃ̂��܂��܂ȓ��{����Љ�悤�B

�@�@���^�s���� �@���`�D�y�ԂP�T�P�Q�����i���C���E�ΐ��E�k���E�H�z�E�M�z�E���H�E�Ìy�E�Ìy�C���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]���E���فE�����E��̂P�Q�H���𑖍s�j

�@�@�����v���� �@��と�D�y�ԁ@�Q�P���ԂO�W���i�P�Q�F�O�O��㔭 �� ���X�F�O�W�D�y���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�y�����ԁ@�Q�Q���ԂR�S���i�P�S�F�O�X�D�y�� �� ���P�Q�F�S�R��㒅�j

�@�@�����@�@�� �@�^�@�@���@�P�U,�P�V�O�~�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���}�����@�@�S,�U�U�O�~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�䗿���@�@�U,�R�O�O�~�^�a�R���p�[�g(�S�l�p�ȈՌ��𗘗p�̏ꍇ)

�@�@�@�@�@�@�@�@�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�v�@�Q,�V�P�R�O�~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ƃ��f���b�N�X�ȃX�C�[�g(�Q�l�p��)�͂P���T�O,�X�W�O�~���K�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ��씭�D�y�s���̐Q����}�u�J�V�I�y�A�v�����^�C�v�̌�����

�@�@���H���ԁu�_�C�i�[�v�����f�X�v�̗��p(�[�H)�c�\��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f�B�i�[�R�[�X�i�t�����X�����j�P�Q�O�O�O�~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�C��Ȍ�O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�O�O�O�~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���[�j���O���j���[����`���j���[�͎ԓ��ŗ\��

�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@ �@

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�E�g���C���C�g�G�N�X�v���X�̃z�[���y�[�W�@�@�@�@http://xn--eckam2a2ca3hc2l4gob1a.com/

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��2015�N�R��13���C�g���C���C�g�G�N�X�v���X�͉^�s���I�����܂����B

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

�@

| 4-9�@�אڂ���s���{���̐������{��̌��Ƃ́C�t�ɐڂ��錧������������̌��Ƃ����� |

�@�S�V�s���{���̂����C�k�C���Ɖ��ꌧ�������C�ǂ̓s�{�������݂��Ɍ�����ڂ��Ă���B���̂����C�����Ƃ������̌��Ƌ���ڂ��Ă���̂͒��쌧�̂W���ł��邪�C����͏����n���ɋ���������Βm���Ă���l�͑����B���쌧�́C�k�C���C���C�����Ɏ����łS�ԖځC�֓��Ȑ��ł͍ő�̍L���������ł���C�������������C���͂����ׂđ����Ɉ͂܂�Ă���C�V���E�x�R�E�E���m�E�É��E�R���E��ʁE�Q�n�̂W���Ƌ���ڂ��Ă���B

�@����ł͂Q�Ԗڂɑ����̌��Ɛڂ��Ă���͉̂������낤���B��͂�����������C����E�x�R�E�ΐ�E����E����E�O�d�E���m�̂V���Ɛڂ�����C�����Ă�����ƈӊO�Ȃ̂͒��쌧����̂悤�ɍL�����ł͂Ȃ����C��ʌ��������E��t�E���E�ȖE�Q�n�E�R�����E����̌v�V�s���Ƌ���ڂ��Ă���B

�@���̔��ŋ���ڂ��錧�C�܂�ׂ̌��͂P�������Ƃ����̂͒��茧�ł���B����̐l�͍��ꌧ��ʂ�˂C���H�ł͑��{���ւ͂����Ȃ��B

�@���W�����������B�{�B�Ŗk�[�̐X������{�B�Ő��[�̎R�����܂ŁC���H�𗘗p���ė�������ꍇ�C��Βʂ�˂Ȃ�Ȃ������P����B���Ă���͂ǂ����낤�H�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���Ɍ�

�@ �@�@�@ �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

| 4-10�u���V�C�v�Ɋւ���i���f�����{���E�E�E |

�@ �� �ō��C�����{�ꥥ���������������s<��>�@�F�J�s<���>�@�S�O�D�X�x(2007)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ������̋L�^�ł͓�������s�̂S�Q�D�T�x(1923)

�@ �� �Œ�C�����{�ꥥ���������k�C�����[���́|�S�P�D�T�x(1931)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̋L�^�ł͖k�C���y�������́|�S�S�D�X�x(1978)

�@ �� ����̍ő�~���ʓ��{�ꥥ����h�s<�O�d>�@�@�W�O�Umm(1968)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̋L�^�ł͓������ؓ����̂P�P�P�Smm(1976)

�@ �� �u�ԍő啗�����{�ꥥ�����{�Ó�<����>�@�@�W�T�D�P���^�b

�@ �� �Ő[�ϐ�ʓ��{�ꥥ���������c�s<�V��>�@�@�@�R�V�Vcm(1923)

�@ �� ���{��J�̑����s�s���������h�s<�O�d>�@�@�@�S�O�O�Qmm(1981�`1990�̕���)

�@ �� ���{��J�̏��Ȃ��s�s�����ԑ��s<�k�C��>�@�@�@�W�P�Tmm(1981�`1990�̕���)

�@ �� ���{��J�̓��������s�s�������s<������>�Pmm�ȏ�J���~������ �P�U�T��(1981�`1990�̕���)

�@

�@

�@�����̋L�^�́u���ȔN�\2001�v�����p�������C�S���W�O�ӏ��̌����̊ϑ��n�_�̋L�^�ł���B������̋L�^���������Љ���悤�ɁC���{�S���ɂ͂���������L�^�͂���Ǝv���B���Ƃ��C�_��̕x�m�R���́C��n�̂ǂ̏ꏊ�������Ǝ��Ԃ������C�J�̓������Ȃ��B�R�ԕ��ɂ͍��c�̐ϐ�L�^���y���z����ӏ�������͂��ł���B����ȉB�ꂽ�L�^�����ɂ͏W�߂Ă݂������̂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

| �E4-11�@ ������ƈӊO�@���{��C�ݐ��̒������C�Z�����͂ǂ��H�E�E |

�@���s���{���ʂ̊C�ݐ��̒���

�@�@�@1)���茧�@�@�S,�P�R�Vkm �@�@�@�@�@�@35)���{�@�Q�Q�Rkm

�@�@�@2)�k�C���@�@�Q,�X�V�Wkm�@�@�@�@�@�@ 36)�������@�P�X�Pkm

�@�@�@3)���������@�Q,�V�Q�Qkm �@�@�@�@�@�@37)���挧�@�P�S�Skm

�@�@�@4)���ꌧ�@�@�P,�U�T�Qkm �@�@�@�@�@�@38)�x�R���@�P�P�Vkm

�@�@�@5)���Q���@�@�P,�T�R�Rkm �@�@�@�@�@�@39)�R�`���@�P�P�Okm �@�@���������̂W��������

�@���{�ł����Ƃ��C�ݐ��̒����s���{�����k�C���łȂ��̂͂�����ƈӊO�ł���i�������k���̓y���܂߂Ȃ��j�B�k�C�����ʐςł͂Q�O���̂P�ɉ߂��Ȃ����茧���C���͊C�ݐ��̒������_���g�c�̓��{��Ȃ̂ł���B���茧�����̐����{��ł��邱�ƂƁC�����e�n�Ƀ��A�X���C�݂����B���Ă��邱�Ƃ����̗��R�ł���B�k�C���̊C�ݐ��͒P���ł���C���K����當���ȂǗ����̊C�ݐ����o���肪���Ȃ��P���ł���B���l�ɁC�ʐςł͑S���ő�W�ʂ̎R�`�����R�ʂ̕������̊C�ݐ����Z���̂��C�ʐς̊��ɂ͊C�ɖʂ��Ă���n�悪���Ȃ������ɁC�C�ݐ����P���Ȃ��߂ł���B

�@�ʐςł͍��쌧�Ɏ����ŏ��������{�̊C�ݐ����C�R�`���Ȃǂ��������̂͋ߔN�̖��ߗ��Ēn�̑����ɂ��C�C�ݐ������G�ɂȂ��Ă������߂��낤�B

�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���茧��\�㓇�̃��A�X���C�݁@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

| �E4-12 ���{��^���̈����S���́H�E�E |

�@���ĕ��Ɍ��k���ɉ^���P�~�ŏ���S�����������B���_�d�ԂƌĂꂽ�S���ŁC�{���͖����z�R�̓��∟���̍z���^�ԑS���T�D�T�����̍z�R��p�S���Ȃ̂����C�]�ƈ��Ƃ��̉Ƒ��ɂƂ��Ă͐����H���ł�����C�Г��P�~�̉^���ŏ�Ԃł����B�P�~�ŏ����ԂƂ������ƂŁC�e���r�Ȃǂł����т��яЉ�ꂽ���C�c�O�Ȃ���z�R�̕��ƂƂ��ɁC�P�X�W�V�N�ɔp���ƂȂ����B

�@���݁C�����Ƃ������^���̓S���͒��挧�̎���S�����낤�B�n���́u�S�Ɓi�������j�v����u�����i�₸�j���Z�O�v�܂ł̂O�D�X�����̉^���͂Ȃ�ƂU�O�~�ł���B���ŁC���̖k���}�s�C�u�]��v����u�Βn�����v�܂łP�D�X�������W�O�~�C����s���𑖂钷��d�C�O���͂T�n���̑S���ǂ��܂ŏ���Ă��P�O�O�~�ł���B

�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�@����S���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����d�C�O��

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

| �E4-13 ���{�꒷����ƁC���{��Z����̕s�v�c�E�E |

�y���{�꒷����̕s�v�c�z

�@���{�꒷����Ƃ����ΐM�Z��B����͂������̕��������B����ł͐M�Z��͂ǂ��𗬂�Ă��邩�H�Ɛq�˂���Ɛ������������邾�낤���B�M�Z��͒��쌧�𗬂�Ă���Ɠ������l�́C���͕s�����ł���B�M�Z��̑S���͂R�U�Vkm�C����͗��ȔN�\�Ȃǂɂ��L�ڂ���Ă��邪�C�����������Ȃ���̐M�Z��ƌĂ���́C���̂����C�����̐V�������𗬂��P�T�Qkm�̕������w���Ă���B���̏㗬�C�܂蒷�쌧���𗬂��Q�P�Qkm�̕����͐M�Z��Ƃ͌Ăꂸ�C��Ȑ�ƌĂ�Ă���B���̖��́C�b���M�P�x�Ɍ����C���v�~�n�C��c�~�n�C����~�n�����˂��˂Ɖ��x��������Ȃ��Ȃ��痬��Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B���蓡���̎��W�u��Ȑ�̃X�P�b�`�v��C�ܖЂ낵�̉́u��Ȑ�v���M�Z�삾�������͂�C���[�W������Ă��܂��B�Ƃ����킯�ŁC�}���͒}��̍�(������)�𗬂�C��a��͑�a�̍�(�ޗnj�)�𗬂�Ă��邪�C�M�Z��͐M�Z�̍�(���쌧)�𗬂�Ă͂��Ȃ��̂ł���B

�y���{��Z����̕s�v�c�z

�@����ł͓��{��Z����͂ǂ��ɁH��Ƃ͉����Ƃ��������Ȓ�`���Ȃ����߂ɏ���������悤�����C�������s�n�����莎���ɓ��{��Z����Ƃ��ďo�肳�ꂽ���ꌧ�{�����̉�����Љ��B����͉���{���̓��V�i�C�ɖʂ����{���������݂ɂ���C�앝�͖�S���C��������C�܂ł͂킷����R�O�O���قǂ̏����Ȑ�ł���B�����āC���̐�̕s�v�c�́C���O�̒ʂ�C��̐������h�����Ƃł���B�n���ł͐̂���u�X�K�[(���̗�����)�v�ƌĂꂨ��C�����ł͊C���ƂقƂ�Ǔ��������̉������N���o���Ă���B��ɂ͊C���ނ������Ă���C�C���v�����N�g�������炵�Ă���B���̂悤�Ȑ�́C���E�ł����ɂ͐��C���h�����̃v�G���g���R���Ɍ����邾���ŁC�P�X�V�Q�N�ɂ͍��̓V�R�L�O���ɂ��w�肳�ꂽ�B�Ȃ��C�������N�o����̂��͂܂��𖾂���Ă��Ȃ����������C���{��Z����͓��{��s�v�c�Ȑ�ł�����B

�y�Q�O�O�W�N�C���{��Z���삪�a���z�@

�@�Ȃ��C����͊C�܂ł̗�������Ɨ��������n�̉͐�ł���C�x�����܂߂��͐�̂Ȃ��ł́C�Q�O�O�W�N�P�O���Q�P���ɁC�Q���͐�Ɏw�肳�ꂽ�a�̎R�����Y���̂ԂԂ삪�@��͐�Ƃ��ē��{��Z����ł���B�S���͂킷���P�R�D�T���C���́C�V���Ȋό������ɂȂ�ƁC�M�l�X�u�b�N�ւ̐\�����������Ă���B�ς�����������C��ꂩ��ӂӂƐ��炩�Ȑ����N���o�Ă���悤�������̖��̗R�����Ƃ����B�n���̐l�X�͌Â�������������C�Ă��Ƃ����肷��̂ɗ��p���Ă�������Ȑ�ŁC���������ł͈��p���Ƃ��Ă����i���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

| �E4-14 ���{��傫�Ȓr�ƁC���{�ꏬ���Ȍi�Ə��ƒr�C���̈Ⴂ�́H�E�E |

�@�y�C���C�r�̈Ⴂ�z

�@�C���C�r�C���̈Ⴂ�͂ǂ̂悤�ɒ�`����Ă��邾�낤���BMicrosoft Encarta�S�Ȏ��T�ɂ��u�́C�����ɂ���n�\�̌E�n�ɐ����������Ă�����̂������B�Ə��͖{���I�ɈႢ�͂Ȃ����C���[�T���ȏ�ŁC�Ί߂��̐Ƃ���ɐ����A�������炵�Ă�����̂����Ƃ����C���[�Q���ȉ��ŁC�������܂Ő����A�������炵�Ă�����̂����Ƃ����B�r�͈�ʓI�ɐ��[�ɊW�Ȃ��ʐς̏��������̂������C�Ƃ��ɐl�H�I�ɂ���ꂽ���̂��������Ƃ������B�������C�ŗL�����͊��p�I�Ȃ��̂������B�v�Ƃ���B�܂�C��r�̖����Ȓ�`������킯�ł͂Ȃ��C�ʐςɂ��Ă��������킯�ł͂Ȃ��������B����ł́C�r�Ɩ��̂����̂Ƃ��āC�����Ƃ��傫�Ȃ��̂́C�����Ƃ������Ȍ͂ǂ��ɂ���̂��낤���B

�@�y���{��傫�Ȓr�z

�@���̗��e�͒��挧�o�g�ŁC�����܂����w���̂���C�A�Ȃ̐܂�̗�ԓ��Łu���ꂪ�ΎR�r����B�L�����낤�B�v�Ƃ����悤�ȉ�b���������L��������B���̒���s�x�O�ɂ���ΎR�r�Ƃ����r�����{��傫�Ȓr�ł���B�ʐς͂U�D�W���������C�r�̎��͖͂�P�U��������C�x�m�܌̈�͌������L���C�����̈��m�Ƃقړ����ł���B�l���ȂǂƓ����悤�ɂ��Ă̊C�����B�ɂ���ē������Ɏ�荞�܂�Ăł����C�ՌŁC�C�ʕW���͂O���ŕ��ϐ��[�͂R���C�r�̒��ɂ͂T�̓�������B�����C�������̋K�͂ɂȂ�ƒr�Ƃ������̂���ςȌł���B

�@��������{��傫�Ȓr�ƌĂ�Ă���r���l���ɂ���B���쌧�����x�S���Z���ɂ��閞�Z�r�ł���B�傫�ȉ͐�̂Ȃ��]��ɂ́C���̂��߂ɑ召��Q���̂��ߒr�������邪�C���ł��u�]��̐����߁v�ƌĂ�閞�Z�r�́C���{�ő�̐l���r�ŁC�L���͂P�D�S���������C���ƍ����牽�ƂP�R�O�O�N���O�̑��N�Ԃɂ���ꂽ���j����r�ł���B

�@�y���{�ꏬ���Ȍ��z

�@�_�ސ쌧�̐k���C�ɓ������ɂ����ɌC�R�����x�m�R�[�̂��т�C���쌧�����ȌȂǁC�r�Ƃ��Ăׂ�悤�ȏ����Ȍ��e�n�ɂ����������邪�C�ꉞ���ׂĂ݂����̂́C�ǂ������{�ꏬ�����Ƃ͖�����Ă��Ȃ������B����Ȓ��C����������{�ꏬ���ȌƌĂ����R�`���Ɍ������B��z�s�̐ԓ�����߂��ɂ��锒���ł���B�L���͂O�D�O�U���������C���̎ʐ^�ł͐l���̂��ߒr�̂悤�ɂ������邪�C�������R�����ɂ��w�肳��Ă���V�R�ł���B�����C���ӂ���̔_�Ɨp������r���̗����ɂ��C���ČQ�������Ă����T�M�\�E�͑S�ł��C�Ζʂ͑��ł��ɕ����C�Β���w�h�����͐ς��Đ��[�͂P���قǂ܂ŐȂ�C���̂��̂����ł����@�ɂ��邻�����B�n���ɂ͔����Εی�^�������܂��Ă���Ƃ����B

�@�@�@  �@�@�����ΑS�i �@�@�����ΑS�i

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

| �E4-15 ���{�꒷���g���l���ƁC���{��Z���g���l���E�E |

�@�y���{�꒷���g���l���z

�@�@���{�꒷���g���l���Ƃ����C���������g���l���ł���B�S���͂T�R�D�W�T�����C�h�[�o�[�C���g���l���̂S�V�D�T�V����������C���E�꒷���g���l���ł�����B���ɂ����̃g���l���͋L�^�Â��߂ŁC���������Љ��ƁC���݂Ɏg�p�����|�ނ͖�P�V���g���i�����^���[�S�Q��j�C�R���N���[�g�͂P�V�T���������i�����_���Ƃقړ����j�C�@�킵���y���͂U�R�R���������i�����h�[���T�D�P�t���j�C����Ƀg���l�����̃��[���͓��������o���܂ł̂قڑ啔���ɂ�����T�Q�������܂������p���ڂ̂Ȃ���{�̃����O���[���ŁC��������E��̒����ł���B�Ȃ��C�g���l���̋K�i�́C�V�����̎ԗ������s�\�Ȃ悤�ɐv����Ă��邪�C���̃g���l����V�����̗�Ԃ�����̂͂��̓����낤���B

�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F�X���g�o�u���g���l���v

�@

�@�E���g���l���̓��m��http://www.hakodate.or.jp/JR/tonnel/�@

�y���{��Z���g���l���z

�@�Q�n�����̂i�q��Ȑ��Ⓡ�w�Ɛ쌴������w�̊Ԃɂ���M��g���l��(�ʐ^�E)�����{��Z���g���l���ł���B�S���͂������V�D�Q���[�g���C���g���l���͒ʉ߂���̂ɖ�S�O���قǂ����邪�C���̒M��g���l���͂O�D�T�b�قǂŒʂ蔲���邻�����B���̃g���l��������ꂽ�̂͐펞���ŁC�����̎��ޕs���̂��߁C�����Ȋ�̏o��������������C�g���l���ɂȂ����������B

�@ �Ȃ��C���挧�̒q������É�������S���ɂ����{��Z���ƌĂ�Ă���g���l��������B

|

|

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

�@�����̓��{�ɂ͑����̊C��������B�Ìy�C���C���ΊC���C�֖�C���Ȃǂ͂悭�m���Ă��邪�C�y���C���ƌ����C���̖��������Ƃ̂���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ����낤�B�y���C��(�ʐ^��)�́C���쌧�̏������ƑO���̊Ԃɂ���C���ŁC�C���̖k�̕����͓y���`�ƂȂ��Ă��邪�C��̕����͐�̂悤�ɍׂ��Ȃ��Ă���B�������C���̖������������������Ƃ����C�ł���B���̕��͂킸���X���C�R�{�̋����˂����Ă���B

�@���̊C���C�����ǂɂ���ăM�l�X�u�b�N�ɐ\������C���{��͂��납���Ɛ��E�ꋷ���C���Ƃ��ĔF�肳�ꂽ�B���̊C����n�����l�́C�C���̂����߂��ɂ���y��������ł͐��E�ꋷ���C���̉��f�ؖ��s���Ă���邻�����B

�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

| �E4-17 �@���{�ꍂ��(�@)�͕x�m(�@)�ł���B�@ ���āC��R��ȊO�̊�����(�@)�ɂ��Ă͂܂镶���́H�E�E |

�@���͂袐죂������ł���B���{�O�}���̈�ł�����x�m��́C���{�ł����Ƃ������n�_�ɐ���������ł���B�x�m��ƌĂ��قǂ�����C���������{��̍����x�m�R���������̈�Ƃ��Ă��邪�C�����C�x�m�R�ɍ~�����J�͑������������ƂȂ�C�R���ɂ͉͐�ƌĂ����̂͂Ȃ��B�������C���̕x�m��́C�x�m�R�Ɏ����킪����Q�̍���R�P�X�Q���̔����k�x�������Ƃ��Ă���B�x�m��̎x����C�삪�C�n�}�̂悤�ɖk�x��傫���������ނ悤�ɗ���Ă���C�W���R�O�O�O���قǂ̂Ƃ���Ɍ���������B

�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

�@

| �E4-18 �@�u����v�Ɋւ���i���f�����{���E�E |

�@�@�@�� ���{�ꉷ��̑���������������1)�k�C�����Q�R�O�@2)���쌧�Q�P�T�@3)�X���P�S�V

�@�@�@�� ���{�ꉷ��̏��Ȃ�����������1)���ꌧ�R�@�@�@�@2)��ʌ��P�S�@�@3)���挧�P�U

�@�@�@�� ���{��k�ɂ��鉷���������k�C���t������

�@�@�@�� ���{���ɂ��鉷�����������ꌧ���\������

�@�@�@�� ���{�ꍂ���Ƃ���ɂ��鉷�x�R�����R���݂��肪�r����i�W���Q�S�R�O���j

�@�@�@�� �N�o�ʓ��{��̉������������啪���ʕ{����@�����@94,592د��

�@�@�@�@�@�@�@�E���R�̗N�o�ʂȂ�Υ��������������Q�n�����É���@����36,839د��

�@�@�@�@�@�@�@�E��̌���̗N�o�ʂȂ�Υ��H�c���ʐ쉷��@���� 9,000د��

�@�@�@�� �����{��̉��� ������������啪���ʕ{����

�@�@�@�@�@�@�@�@�ʕ{�ɂ͂X��̈قȂ�́u�ʕ{�����v������C���͍��킹�ĂQ�W�S�X�C���E��P�ʂł���B

�@�@�@�� ���{�ŌẨ�������������������Q�����㉷��

�@�@�@�@�@�@�@�@���{���I��ɗ\�����y�L�ɋL�ڂ���Ă���C�i�s�V�c������q�C�V�q�V�c�����p�����Ƃ����B

�@�@�@�� �I�V���C�̐����{�ꥥ�����������������ˉ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɂ͕����C�V�䍂�Ȃlj���n���P�O�J��������C���̂��āu����ˉ��v�Ƃ����B���̉���ˉ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�ɂ͖�P�V�O�̘I�V���C������B

�@�@�@�� ���{��傫�ȘI�V���C�����������a�̎R���{�{���쓒�����l���C

�@�@�@�@�@�@�@�@�S���e�n�ɓ��{��傫�ȘI�V���C�Ə̂���鉷��͂��������邪�C��x�ɂP�O�O�O�l�����Ă����C

�@�@�@�@�@�@�@�@�ƌ�����̂͂����������B�\�Ð�̎x���哃��̉͌����@���Ă�����~�G����̘I�V���C��

�@�@�@�@�@�@�@�@����B���͂P�T�`�Q�O���C�����͂T�O���قǂ���C�����œ������͂���Ȃ��B

�@�@�@�� ���{��̊Ԍ�����������������������Øa��̊Ԍ���

�@�@�@�@�@�@�@�@���悻�W���Ԋu�ŁC�R�W�x�̂�������R���ԂT�R���̍����܂Ő������グ��B

�@�@�@�� ���{��M����������������������Ɍ�����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�X�X�V�N�Ɍ@�킳��C�X�W�x�̓��������S�V�Oد�ٗN�o����B

�@�@�@�� ���{��̑�[�x�������������X���Z��������

�@�@�@�@�@�@�@�@����̐[���͂Q�V�P�S���@���̌��q�R���T�C�N���{�݂ɗא�

�@�@�@�����{�ꗘ�p�q�������������������s�u��]�ˉ���v�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�R�N�ɉ���̃e�[�}�p�[�N�Ƃ��ăI�[�v���C�N�ԗ��p�҂͂P�Q�O���l

�@�@�@�@ �@�@ �@�@�@�@ �@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@���{��L���I�V���C�@�쓒�����l���C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��̒Øa��̊Ԍ���

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

| �E4-19 ���{��h�����̍����z�e���Ɠ��{��������܂�闷�� |

�y���{��h�����̍����z�e���z

�@�Q�O�O�V�N�C�k�C������ΔȂŊJ�Â��ꂽ�T�~�b�g(��v����]��c)�̎�]��c�̉��Ɨ��p���ꂽ���ƂŒm����u�U�E�E�B���U�[�z�e�������v�́C���[�f�B���O�z�e���Y�E�I�u�E�U�E���[���h(The Leading Hotels of the World)�ɉ������鐢�E�ɔF�߂�ꂽ���ꗬ�������]�[�g�z�e�����B���ɓ���C���ɓ��Y�p�������낷�W��625m�̃|�����C�R�ɗ��n���C�n��11�K�C�n��1�K�̍��؋q�D��A�z�����錚���C�����h�[���Q�P���̕~�n�Ƀv�[���C�S���t�R�[�X�C�Q�����f�R�[�X�C����C�O�c���t�����`�u�~�V�F���E�u���X�v��u���R�g���v�ȂǂP�O���X�܂̍������X�g�����Ȃǂ�����B

�@�q���͂P�R�^�C�v�R�X�W���i�T�[�r�X�̎���ۂ��߂ɗ\���300��������Ƃ��Ă���j�C���̂Ȃ��ł��ō����̕������u�O�����h�v���W�f���V�����X�C�[�g�v�ł���B�L���͂T�O�O�u�C����Α��Ɠ��Y�p���̂Q���ō\������C�z���C�G�ƌĂ��L����̃z�[���Ō���Ă���B����]�ł���e���X�t���̃o�X���[���C���C�u�����[�E�o�[�̂��郊�r���O�C�p���g���[�t���̃_�C�j���O�Ȃǂ�����C�P���̉��i�͉��ƂP�R�U���T�O�O�O�~�C�u�z�e���I�[�N���v��u�f�B�Y�j�[�V�[�E�z�e���~���R�X�^�v�̃X�C�[�g�P���T�O���~�Ɣ�ׂĂ��j�i�̏h�������B���������ǂ̂悤�Ȑl���h������̂��C�ɂȂ邪�C������V���K�|�[���̕x�T�w�̗��p�������炵���B�T�~�b�g�̑O���ɂ͕��c���v�l�Əh�������������B���Ȃ݂ɂ��̃z�e���̂����Ƃ����[�Y�i�u���ȕ����́C�X�[�y���A�c�C���łQ�S,�V�T�O�~�C�������ł����B

t�y���{��������܂��h �z

�@�@All About Japan [���{�̏h]�ɓ��{������h�Ƃ��ďЉ�ꂽ�̂��C���������R�쉷��́w�����x�ł���B�������s����T�O�����قǓ�̊C�ӂɂ���C�����͐H���Ƃ��ĉc�Ƃ��Ă������C�₪�ė��ق����˂�悤�ɂȂ����B�J�Ɠ�������h�������R��`�������Ԃ̉����̓S���^���ɐݒ肵�C���݂͑f���܂藿�����������P�T�W�O�~�ŁC���H�͂Q�T�O�~�v���X�ł��сC�݂��`�̂�����肪���R�C�[�H�͂��Ƃ��Ƃ��H���Ȃ̂ŁC�C�̍K�𒆐S�Ƀ��j���[�͖L�x�łƂ��Ɋ��̂������������ł���B�V�T�O�~���炢�����H������B�Ăɂ͍��h�ɂ悭���p����邪�C���E���E���Z���͈ꔑ��H�łQ�V�O�O�~�̓��ʗ����ŏh���ł���B����ɁC���C���㉖���̓V�R����ł���̂����ꂵ���B

�@�Ȃ��C�S���ɂ���ȊO�ɏh�����̍����h�C�����h���������ł�����C���Ђ���������B

�@�@�EAbout Japan [���{�̏h�n�̃z�[���y�[�W�@http://allabout.co.jp/travel/yado/?FM

�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

********************************************************************************************************************************

| 4-20�@�i���[�K�[�C�v���싅�I��C�������Ƃ��������ݏo�����s���{���́H |

�y �i �� �[ �K�[ �z

�@20011�N�ɂi�P�C�i�Q�̋��c�ɏ������Ă���I��C������i���[�K�[�͊O���l�I��������ĂX�T�U�l�C���̏o�g�������Ă݂�ƁC2009�N�܂ł͐É������_���g�c�ŁC�i���[�O�̔����ȗ��C�O�Y�m�ǁC���R��j�C���c�C�G�C���g�_�C����\���C����L��C�������ׂȂǂ�����������É����o�g�҂��i���[�O���x���Ă����B�@�T�b�J�[���É��̃f�[�^���Љ��ƁC�܂��T�b�J�[�̋��Z�l���C����ɓo�^���Ă���l�����ŏ��q���܂ޗc������Љ�l�܂Ŗ�S���l�C�`�[�����͂P�R�O�O�C�������S����ł���B�S�����ł̐É������̎��т����Ă݂�ƁC���Z���̂ł́C�R�V�D���̂P�Q��C�S�����w�I�����ł́A31��12��̗D���C�S���{���N�T�b�J�[���ł�24�C�D��11��ƁC�ǂ̃N���X�ł����|�I�ȋ������ւ��Ă���B

�@�����CJ���[�O���ʂɂ���āC�T�b�J�[�l�C�����ՓI�ɂȂ������݁C�l���̑��������s�C���{�C�_�ސ쌧�̏o�g�҂������Ă���B�����C�l����Ō���ƐÉ�����52,027�l�P�l�̂i���[�K�[��r�o���Ă���C�����I�ɂ̓_���g�c�̓��{��̃T�b�J�[���ł��邱�Ƃ͈٘_�Ȃ��Ƃ��낾�B���Ȃ݂ɂQ�ʂ͎���������66,154�l�ɂP�l�C�����s��134,365�l�ɂP�l�ł���B

�܂��C�i���[�O�ɂ͖�P�O�O�l�̊O���l�I�肪�������Ă��邪�C���̂����W�O�l�̓u���W���o�g�C�P�P�l�͊؍��o�g�Ń��[���b�p�o�g�҂͂قƂ�ǂ��Ȃ��B

�y�v���싅�I��z

�@�v���싅�Z�p�P�Q���c�ɏ������Ă���I��́C�O���l�������ă��[�K�[����⏭�Ȃ��W�O�X�l�C�����Ƃ������I����o���Ă���̂͑��{�̂W�U�l�ł���B�����Ő_�ސ쌧�C���s�{�C���Ɍ��C�������C�����s���͍��ő������C��������l���̑����s�s�^�̓s�{���ł���B�b�q���̍��Z�싅�̓s���{���ʏ��������Q�l�Ɏ��������C��ʂ̓s�{���͂قڈ�v����͓̂��R���낤�B

�@�����ۂ��C�v���싅�I�肪���Ȃ��̂́C���挧�Ⓡ�����Ȃǂ̎R�A�n����C�X���C��茧�C�������ȂǓ��k�n���ł���B���̗��R�Ƃ��āC�l���̍���~�̐ϐ�ȂNjC�ۏ����̍������R�l�����邪�C�s�s���ł�����ȃ��g�����[�O���N�싅���C�_���n��ɂ͂��܂蔭�W���Ă��Ȃ����Ƃ�����ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��C�S�v���싅�I�蒆�̃��g���o�g�҂͂W�U�l�ɋy�ԁB

|

�i���[�K�[�o�g�� | �v���싅�I��o�g�� | ���Z�싅������ | �告�o�͎m�o�g�� | ���j�̏o�g�� |

| �@�� |

| �P |

���@�� |

96 |

| �Q |

�Á@�� |

73 |

| �R |

��@�� |

71 |

| �S |

��@�� |

67 |

| �T |

�_�ސ� |

64 |

| �U |

��@�t |

57 |

| �V |

���@�� |

45 |

| �W |

���@�� |

37 |

| �X |

��@�� |

29 |

| 10 |

�L�@��

�k�C��

|

27 |

|

| �P |

��@�� |

79 |

| �Q |

�_�ސ� |

61 |

| �R |

���@�� |

48 |

| �R |

���@�� |

48 |

| �T |

���@�� |

37 |

| �U |

���@�m |

36 |

| �V |

��@�t |

34 |

| �W |

��@�� |

32 |

| �X |

�L�@�� |

28 |

| �X |

���@�s |

28 |

|

| �P |

��@�� |

293 |

| �Q |

���@�� |

254 |

| �R |

���@�m |

252 |

| �S |

���@�� |

215 |

| �T |

�a�̎R |

183 |

| �U |

�L�@�� |

170 |

| �V |

���@�s |

164 |

| �W |

���@�Q |

145 |

| �X |

�_�ސ� |

142 |

| �X |

���@�m |

142 |

|

| �P |

���@�� |

45 |

| �Q |

��@�� |

37 |

| �R |

���@�m |

35 |

| �S |

���@�� |

34 |

| �T |

���@�� |

30 |

| �U |

������ |

27 |

| �V |

��@�t |

23 |

| �W |

�_�ސ� |

22 |

| �X |

�@�X |

21 |

| �X |

��@�� |

21 |

|

| �P |

�k�C�� |

�W |

| �Q |

�@�X |

�U |

| �R |

�{�@�� |

�S |

| �R |

��@�t |

�S |

| �R |

���@�� |

�S |

| �R |

������ |

�S |

| �V |

�ȁ@�� |

�R |

| �V |

��@�� |

�R |

9

|

�x�R �ΐ� ���m�O�d ���� �F�{ |

�Q |

| �@�@��2011�N������

�y�告�o�͎m�z

�@��ォ�畽���ɂ����Ėk�C���́C��Q�C�k�̌C���̕x�m�ȂǑ��o�j�Ɏc�閼���j��y�o���C���ɂ������̖k�C���o�g�͎m���y�U�������B�������C���݂ł́C�\���ۂɂ͖k�C���o�g�̗͎m�͂P�l�����炸�C�S�̂̐l���ł�����P�Q�ʂ̂P�X�����傤�V�l�ɂ����Ȃ��B

�@���āC���o�͎m�Ƃ����C����тŌ̋��𗣂�C�㋞���C�h���m�Âɑς��Ĉ�l�O�̊֎���߂����Ƃ����C���[�W�����������C�n���Ɠs�s���̐��������̍����Ȃ��Ȃ�C�܂����q�����i�݁C�i�w�������܂��������C�������������肪�c�鑊�o�E�ɂ����Ĕ�э������Ƃ�����҂������Ă����Ƃ������Ƃ��낤���B

�@�����āC���̃X�|�[�c�I��Ɠ��l�Ɍ��ǂ́C�l���̑����s�{���̏o�g�҂̔䗦�����܂��Ă���B�����C���݂̏�ʂ̂S�s�{���͂�������{�ꏊ���J�Â����ꏊ�ł���C�㉇��g�D�����̒n�����͐�������Ă���C���̕��V��q�̃X�J�E�g�ɍD�s���Ƃ������Ƃ�����̂����m��Ȃ��B

�@����ɑ告�o�̍��ۉ����ŋ߂̓��F�����C���Q�ɑ�\����郂���S���o�g�͎m�͌��݂Q�V���C���̐l���͖k�C���̂S�O���ɉ߂��Ȃ����͎m�̐��ł͂��Ă̑��o�����k�C����傫�������Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�����j�A���[�^�[�J�[

�@�S���̃X�s�[�h���{�L�^�͎R�����̃��j�A�������ŋL�^���ꂽ�����T�T�Q�����C����̓M�l�X�u�b�N�ɂ��F�肳��Ă��錻�݂̓S�����E�ō��L�^�ł�����B���̃��j�A���[�^�[�J�[�́C�����E���Ԃ��P���ԂŌ��ԃ��j�A�����V�����̎������߂����āC�P�X�X�O�N���瑖�s�����𑱂��Ă��邪�C�������C�����̂Ƃ��łȂ���Έ�ʂ̐l�X�͏�Ԃł��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@ �@ �E���j�A�����V�����̃z�[���y�[�W�@http://www.linear-chuo-exp-cpf.gr.jp/

���V���� �m���D�P

�@�c�ƘH���̃X�s�[�h�m�n�D�P�͂������V�������B�i�q�����{�̂T�O�O�n�u�̂��݁v�́C�����E�����Ԃ������R�O�O�����ő����Ă���B�R�z�V�����𑖂�u�̂��݁v�͖�R�O�����C���̂����V�������T�O�O�n�u�̂��݁v�ł���B�������s�ł́C�i�q���C�̂X�T�T�n�u�R�O�O�w�v�������S�S�R�������o���Ă��邪�C���C���V�����̓_�C�����ߖ���ԂŌ��݈ȏ�̍����^�]�͓���B�܂��C���̐V�����H���ł��C�R�O�O�����ȏ�̍����^�]������ڎw���ɂ́C�J�[�u��ʉ߂���Ƃ����S�����N���A���邱�Ƃ��ۑ�ł���B

���ݗ��� �m���D�P

�@�ݗ����̃X�s�[�h�m�n�P�͂ǂ̗�Ԃ��Ƃ����ƁC���͈ӊO�Ȃ��Ƃɂi�q�ł���莄�S�ł��Ȃ��B�V�����̑�R�Z�N�^�[�ł���k�z�}�s�ق��ق����𑖂���}�u�͂������v�̎����P�U�O���������{��ł���B�i�q�̏ꍇ�͗�Ԃ̍ō��������P�R�O�������z���Ȃ����Ƃ������Ƃ��Ă���B����ً͋}���C�u���[�L���������Ƃ��ɗ�Ԃ��U�O�O���ȓ��Œ�Ԃ����Ȃ�������Ȃ�����ł���B�������C�P�X�X�V�N�ɐ������������ق��ق����͑啔�����g���l���ŁC���H�������^�]�ɑΉ����č��K�i������Ă���C�Q�O�O�Q�N���玞���P�U�O�������s�����������B���Ȃ݂ɓ��}�u�͂������v�����C�z�㓒��Ƌ�������сC���̊Ԃ̉z�㓒��|�Z�����ԁi��z���j���i�q�����{�C�Z�����|�Ҋ��ԁi�ق��ق����j���k�z�}�s�C�Ҋ��|���]�Êԁi�M�z�{���j���܂��i�q�����{�C���]�ÈȐ��i�k���{���j���i�q�����{�ƂR�Ђ̘H���𑊌ݒ��ʏ�����^�]���Ă���C�ԗ����R�Ђ��o�������Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@���}�u�͂������v | �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X�m���b�R�� |

�����{��x�����

�@�m���b�R���͍ō��������R�O�����C�X�P�[�g�̐����G�ۑI��Ƌ�������ƕ����Ă��܂��X�s�[�h�ł���B���̓m���b�R���͂��̒ᑬ���L���b�`�t���[�Y�ŁC���{��x����ԂƂ��Đl�C���W�߁C�Ăɂ́u���H�����m���b�R���v�Ƃ��ċ��H�|���H�Ԃ��C�~�ɂ́u�I�z�[�c�N���X�m���b�R���v�Ƃ��Ėk�C�����Ԗ{���𑖂��Ă���B�ʐ^�̃f�B�[�[���@�֎Ԃ̂�����Ƀg���b�R���̓W�]�Ԃ��R���A�����Ă���C�O�C�ڔ��Ŋ����邱�Ƃ��ł���B�����C�Ă͗��������Ղ肾���C�������~�̊����͕M��C�ԓ��ɂ͂���܃X�g�[�u���ݒu����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

-

�@���E�����n���I�����_�̃|���_�[�C�J�U�t�X�^���̃J�X�s�C���݁C�C�X���G���̎��C���݂ȂNJC���ʂ��Ⴂ���ƂŖ���m���Ă����n�����邪�C���{�ł��̂悤�Ȓ�n�͂��邾�낤���B�v�����͓̂����]����̃[�����[�g���n�сC�n�Ւ����������ƂȂ��Ēn�\���C���ʂ����Ⴍ�Ȃ��Ă��܂������c��͌��̈�тł���B�[�����[�g���n�т͓��{�̍��x�o�ϐ����̕��̎Y���ł��邪�C���ɂ����É��s�t�߂��_�Ԃ̏��s�s�ł����l�̌��ۂ��݂��B���É��s���x�̃[�����[�g���n�тɂ���i�q���{����x�w�́C�W�����}�C�i�X�P���C�n���w���������{��Ⴂ�ꏊ�ɂ���w�Ƃ��Ēm���Ă���B

�@�����C���{�ł����Ƃ��Ⴂ�ꏊ�͂��̂悤�ȃ[�����[�g���n�тł͂Ȃ��B�X�����ˎs���قɂ���ΊD�̍z�R�����͓��{�ōł��Ⴂ�ꏊ���Ƃ����B���̍z�R�C���͓��{�ł͒������I�V�@����������Ă���B�n�\����ǂ�ǂ�@�艺���Ă������̍̌@���@�ɂ���Đ���������Ȍ��̒�͉��ƊC���ʂ��͂邩�ɒႭ�C�W���̓}�C�i�X�P�R�O���C�Ìy�C���̊C��ɋ߂��B�x�m�R�������R�X�O�O�����Ⴍ�C���z�����邱�Ƃ��ł�����{��Ⴂ�ꏊ���������B |

|

���ˍz�R�̘I�V�@�� | �@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�u���{��Ⴂ�R�v��4-1�ŏЉ�����s�̓V�ێR�ŊC���S�D�T�R���C�������C���̓V�ێR�����܂��Ⴂ�R������Ƃ����B�������C�C���O���C�܂�C���ʂƓ��������C���ɂ̒Ⴓ���B

�@���̎R�̖��͑劃�x�m�C�H�c���k���̑劃���ɂ���B�劃���́C�P�X�U�S�N�C���Ă͔��i�Ɏ������{��Q�ʂ̍L�������ł��������Y���̊���n�ɐ��܂ꂽ�����B�����̎R����������ۂ���邭�炢�̍L�������邪�C����n�ł��邽�߁C���̕W���̓}�C�i�X�R�`�S���ƊC���ʂ����Ⴍ�C���Ȃ݂ɑ�����͓��{��Ⴂ����ł�����B

�@�劃�x�m�́C���̍L��Ȋ���n�̂قڒ����ɂ��ꂢ�ȉ~����̎p�ł��т��Ă���B�P�X�X�T�N�U���R���̑��ʂ̓����L�O���āA�R�������傤�NJC���O���[�g���ɂȂ�悤�ɑ���ꂽ�������B�����āC�ӂ��Ƃ���̍����͂R���V�V�D�U�����ŁC�{�Ƃ̕x�m�R�̊C���R�V�V�U���̂��傤�ǐ番�̈�ɂ�����B�@�R���܂łQ�{�̊K�i���݂����Ă���A�ӂ��Ƃɂ͋L�O�X�^���v��o���Җ����������Ă���B

�@ �������C���y�n���@2��5000����1�n�`�}�ɁC�劃�x�m�͋L�ڂ���Ă��Ȃ��B���͍��y�n���@�ɁA�劃�x�m���R�Ƃ��ċL�ڂ���悤�\�����Ă��邪�C�l�H�������Ƃ̗��R�ŔF�߂��Ă��Ȃ��B�V�ێR���C�劃�x�m�Ɠ����l�H�̎R�ł��邪�C�n���ł͎R�Ƃ��Ă̂Q�O�O�N�߂��e���܂�Ă������j������C���̂����肪�C���F����Ă���V�ێR�Ɣ���F�̑劃�x�m�̃z���g�̈Ⴂ�̂悤���B�@

�@�@�@���劃���z�[���y�[�W�@http://www.ogata.or.jp/

|

�@�@�劃�x�m�S�i

�@�@

| �@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���ƂƂ����̂́C�����ʂ葾�z�������ڒn�\���Ǝ˂��邱�Ƃ����C�C�ۊϑ��ł́C���_�������Ă��n���̉e���ł�����x�̋����ł���C���Ƃ��������Ɣ��f���Ă���B�P�N�R�U�T���̔����𒋊ԂƂ���ƂS�R�W�O���ԁC���̂������Ǝ��Ԃ́C���{�ł͂Q�O�O�O���Ԃ��炢�����ς̂悤���B�������n�捷������B�É��Ȑ��̑����m�݁C���˓��C���݂���r�I���Ǝ��Ԃ������B����ł͓��{����Ǝ��Ԃ̏ꏊ���Ăǂ����낤���B

�@���ẮC���m���̑����������Ǝ��ԓ��{��Ƃ����Ă������C�ߔN�C�킪���������{��ƕ\�����鑺���o�������B�R�����k���̖��쑺�i2004�N�C���ӂV���������������݂͖k�m�s�j�ł���B���쑺�ɂ͋C�ے��W�̊ϑ��{�݂͂Ȃ����C�n���̖��쒆�w�Z�̋C�ۊϑ��ψ���ɂ���ĂP�X�W�U�N(���a�T�U�N)�C�N�Ԃ̓��Ǝ��Ԃ��R�P�O�T���ԂƑ��肳��C���{�ꂪ�ؖ����ꂽ�B�P�X�X�S�N(�����X�N)�ɂ́C������Ƀo�C���^�������ƌv���ݒu����C���쑺�́u���z�̑��v�Ƃ��āu���Ǝ��ԓ��{��v���f���đ����������͂����Ă���B

�@�Ȃ��C�S���̌������ݒn�S�V�s�s�̓��Ǝ��Ԃ̔�r�ł��C�b�{�s����P�ʂł���B�R�����̓��Ǝ��Ԃ������Ȃ�v���́C���Ă͍b��̍��ƌĂꂽ�n���ɂ��Ǝv����B�u�b��(����)�v�̌ꌹ�́u��(����)�v�C��(����)�Ƃ͋��J���Ȃ킿���[���R�X�̒J�Ԃ��Ӗ����C�����x�A��C��A���v�X�C�x�m�R�Ȃǂ̂R�O�O�O�����̍��������G�ߕ����������ނ̂����������Ă���B�b�{�~�n���Ő���̓��������Ȃ�̂͂���ȗv�f���傫���B

�@�y���͑��ɂ�������Ǝ��ԓ��{��̏ꏊ�z

�����̂P�@�x�m�R��

�@�x�m�R���ł͓��Ǝ��Ԃ̃f�[�^���Ƃ��Ă��Ȃ����C�S�V���˗ʂ̌v���f�[�^�͑S���ǂ̊ϑ��n�_�������Ă���B�����x�m�o�R�ŁC�ӂ��Ƃ��܂��Ă��Ă��C�R�̏�͉����C�ቺ�ɍL����_�C��]�ނƂ����o�������x������B�x�m�R�ȂǍ��R�ł́C��ʂɒ�n�����܂鎞�Ԃ����Ȃ��B���{�{�y�ł͂����炭�x�m�R�����Ǝ��Ԃ̎���NO.1�ł��낤�B

�@���S�V���˗ʁ��P�ʖʐςɓ��˂��鑾�z���˂̑��ʂŁA���ړ��˂ɁC�V��̑S����������˂���U�����˂���щ_����̔��˓��˂����킹��B

�����̂Q�@�쒹��

�@�����ϑ��œ��Ǝ��ԓ��{��̏ꏊ�́C���͓��{�{�y����͂邩����C�m��̌Ǔ��̓쒹�����B�ߋ��R�O�N�Ԃ̕��ς͂Q�V�X�W���Ԃɂ���сB��C������l�H�����Ȃ����͓��{�ꐔ�����̐��������铇�ł�����B

�@�@�@�@�@���e�s���{���̓��Ǝ���http://www1.ocn.ne.jp/~yasuko/nisyou.html

�@�@�@�@�@���k�m�s����̃z�[���y�[�Wthttp://www.city.hokuto.yamanashi.jp/hokuto_cms/html/akeno-br/index.html

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@���{�꒷���g���l���́H�Ɩ����Ǝv�������Ԃ̂͐��g���l���Ȃ̂����C���{�꒷�����́H�ƂȂ�ƂƂ����ɂ͖����ł��Ȃ��B���Ƃ��C���ΊC���勴�Ɛ��ˑ勴�C�ǂ��炪�����̂��낤�H���ΊC���勴�͑S���R�X�P�Pm�C�����ۂ����ˑ勴�͑S���R�V�D�R�����C���������ˑ勴�͉��È�i���R���j�|��o�i���쌧�j�Ԃ̂U���̑��̂ł���C�P���ɔ�r�ł��Ȃ��B����ɋ��ƌ����Ă��C�݂苴�C�A�[�`���C���C�ؑ��̋��C���܂��܂Ȍ`�Ԃ�����B����Ȃ킯�ŁC���{����W�߂����̃T�C�g�Ɍf�ڂ��x�ꂽ�u���{��̋��v�̂��낢����ł��邪���蒲�ׂĂ݂��B

�����y��ʏȌ��F���{�꒷����

�@�@�@�@�@�@���ΊC���勴�����Ɍ����c�S���R�X�P�P���@�@�����x���ԂP�X�P�P��

�@�@�@�@�@�@�����P�O�N�Ɋ����������E��݂̒苴�B�_�ˎs�ƒW�H�������сC����ɖ�勴���o�Ďl���ɒʂ��Ă���B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�����ΊC���勴�@�@http://homepage1.nifty.com/momotaroh/sub07_new_page.html

���C�ɂ�������{�꒷����

�@�@�@�@�@�A�N�A���C������t�����c���������S�S�O�O��

�@�A�N�A���C���͓����p�����������f���C���(�_�ސ쌧)�Ɩ؍X��(��t��)�����ԑS��15.1km�̎����Ԑ�p�̗L�����H�ŁC�_�ސ쌧���X�D�T�������C��g���l���C��t�����̂S�D�S�������C�㋴�ƂȂ��Ă���B���ƃg���l���̐ڑ����ɊC�ق���i�؍X�Ðl�H���j������B

�@�@�@�@���A�N�A���C�������z�[���y�[�W�@�@�@http://www.jhnet.go.jp/aqua-line/

����ɂ�������{�꒷����

�@�@�@�@�@���k�V�������k��싴������茧���c�R�W�U�W��

�@�P�X�V�T�N�ɏv�H���C����܂œ��{�ꂾ�������C���V�����x�m�싴����1,373m���2,500m�������A���E�ł���R�ʂ̒���S���ł���B

�����{�꒷���Β����i�n�[�v���j

�@�@�@�@���X���勴���L�������W�X�O��

�@�@�{�l�A�����[�g�́u���܂Ȃ݊C���v�̂قڒ������ɂ���C�������Ƒ�O�������ԁB�Β����Ƃ́C�����̓����璼�ڎ߂ɒ���o�����P�[�u���ŋ����������������Ă���B���X�Ǒ勴�����܂ł͉��l�x�C�u���b�W�̂W�U�O�������{�Œ��������B�@

�@�@�@�@�����܂Ȃ݊C�������z�[���y�[�W�@http://www.pref.ehime.jp/050keizairoudou/040kankou/00003858030722/shimanami/

�����{�꒷���A���A�[�`��

�@�@�@�@��c���[�}���������쌧���c�V�P�T��

�@��M�z�����ԓ��̂������쌧��c�s�x�O�ɂ���C�R���N���[�g���̘A���A�[�`�����C�Ñネ�[�}���������C���[�W������B�@�@�@

|  | |  | |  | | ��c���[�}���� | | �V�ؒÐ�勴 | | �`�勴 | �����{�꒷���A�[�`�̋�

�@�@�@�@�@�V�ؒÐ�勴�����{���c�Z���^�[�X�p���R�O�T��

�����{�꒷���g���X��

�@�@�@�@�@�`�勴�����{���c�Z���^�[�X�p���T�T�O��

�����{�꒷���ؑ��̋�

�@�@�@�@�@�H�������������c�W�X�V�D�S��

�@�@�����P�X�N�C����ɂ������C�M�l�X�u�b�N�ɂ��F�肳��Ă���B�n�����T�O�~���K�v�B�������n�邱�Ƃ̂ł���̂͐l�݂̂ł��B

�@�@�@�@���@�H�����̊T�v�@�@http://www.city.shimada.shizuoka.jp/nousei/tochikairyou/houraibasi.jsp

�����{�꒷����

�@�@�@�@�@��n�k�����啪�����c�P�P�U��

�@�@�Ȃ������͋�B�ɑ����C�@�S���̂X�X�����߂Ă��邻�����B�R����ɂ�����Α��V�A�A�[�`���̖�n�k���͑啪���̗L�`�������Ɏw�肳��Ă���B

�@�@�@�@����n�k���@�@http://www112.sakura.ne.jp/~tabi15/ooita/yabakei/oy-02.html

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�@�i�c���Ђ́u�}���G�w�@���{�̓S���v��͏o���[�V�Ђ́u�v�S���т�����I���w�m���v�Ȃǂł͖k�C���̋��H�����𑖂�u�m���b�R���v����{��x����ԂƂ��ďЉ�Ă���B�C���^�[�l�b�g�Łu���{��x����ԁv���������Ă���͂�u�m���b�R���v�̃T�C�g����ł���B�����S�|�Q�P�ł́C���{��x����ԂƂ��āu�m���b�R���v�����グ���B�Ƃ��낪�C�É��̂r����̂���u����S�������̗�Ԃ̕����x���ł���v�Ƃ̂��w�E�����B

�@����S���͂r�k������S���Ƃ��ėL�������C���̏I���w�ł���u�瓪�v�������ɉ����ď㗬�ɂ���ɂQ�T�D�T�����C���_���̂���u���v�܂ʼn��тĂ���̂��u��A���v�X���Ղƃ��C���v�̈��̂����������ł���B�����́C�S���t�@���̊Ԃł͓��{�ŗB��̃A�v�g���S���Ƃ��Ēm���Ă���B�A�v�g���Ƃ����͓̂�{�̃��[���̊ԂɎ��̂��郌�[����������{����C��Ԃ������Ɏ��Ԃ����ݍ��킹�Đi�ޕ����̓S���ł���B��Ԃ��}���z��o�邽�߂ł���B���̈����͂ǂꂭ�炢�ᑬ�Ȃ̂��C���ۂɎ����\(2004.8)����Z�o���C�m���b�R���Ɣ�r���Ă݂��B

�@�@�@�y�� �� ���z �瓪�w�����w�@�@�w�ԁF�Q�T�D�T�����@�@�@�@���v���ԁF�P���ԂT�T���@�@�@�@�@�@���ώ����F�P�R�D�R�����^�g

�@�@�@�y�m���b�R���z���H�w�����H�w�@�@�w�ԁF�Q�V�D�Q�����@�@�@�@���v���ԁF�P���ԂO�O���@�@�@�@�@�@���ώ����F�Q�V�D�Q�����^�g�@�@�@

�@�܂�C�����̗�Ԃ͊m���Ƀm���b�R�����ᑬ�ł���B�����C�ꕔ�Ƃ͂����A�v�g���̋�Ԃ��ꕔ���邱�Ƃ��C����F�̗��R�����B�����C�m���b�R���ɂ��Ă������ɂ��Ă��C���Ԃɒǂ����Ă��C�X�s�[�h���\�̍����C����l���Y��Ă��鉽��������������B

�@�@�@�@�@����A���v�X���Ղƃ��C���@�@hhttp://www.ikawasen.jp/

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@���E��Y�̔��싽�⏬���s���R�Œm�����˒n��(��)�C��˂̌ꌹ�́u�(�Ђ�)�v�܂�c�ɂ����������C�n��̂X���͎R�т���߁C�l���͑S�s���������v���Ă��P�V���l��C�����̂���s�̔����ɂ������Ȃ��B�����̑升���̔g�͂��̔�˒n���ɂ������Ă����B�Q�O�O�R�N�����̔�˒n���́C���R�s�C�v�c�S�T���C���S�W�����C�g��S�U�����̂Q�O�̎s�����ɍs���敪����Ă����B�������C�Q�O�O�S�N�Q���ɑ��S�S������ˎs�C�S���ɂ͉v�c�S�T�������C�s�Ƃ��Ďs�����X�^�[�g�����C����ɂQ�O�O�T�N�Q���ɂ́C���R�s�𒆐S�� ���S �O���쑺,������,���쑺,�{��,�v�X�쒬,������,������,�g��S ���{��,��̂P�O�s�������������C�V�������R�s�����܂ꂽ�B

�@���āC���̐V���R�s�����C���̎s��́C���ɓ����P�U�O�����C��k�W�O�����C����C�x�R�C�ΐ�C����̂S���Ƌ���ڂ��C���̖ʐς͉��ƂQ�P�V�X���������ɂ��y�ԁB���̐����ł̓s���Ɨ��Ȃ������m��Ȃ����C����͓����s�̖ʐρi�Q�P�W�V���������j�Ƃقړ����C���{�i�P�W�X�R���������j�⍁�쌧�i�P�W�V�U���������j������B�{�⌧�����L���s���a�������킯���B�����C�l���͓����s�̂P�Q�R�S���l�ɑ��C�V���R�s�͂X�D�V���l�ł���B�Ȃ��C�����͔��싽�ŗL���ȑ��S���쑺���������c��ɎQ�����Ă������C���쑺�͒P�Ƒ����̑�����I�����C�V�s�ɂ͉����Ȃ������B

�@���Ȃ݂ɓ��{�ŏ��̎s�͍�ʌ��n�s�ŁC�ʐς͂킸���T�D�P���������C�V���R�s�̂S�Q�V���̂P�ɉ߂��Ȃ��B���́C���̘n�s���אڂ������s�C�����J�s�Ƃ̍����̘b����������Ă���B��������̈�����J�s�́C�ʐςU�D�Q�����C��������C�S���ň�ԋ����s�ƂQ�Ԗڂɋ����s�̍����ƂȂ�B

�@�@�@�@���R�s�̃z�[���y�[�W�@�@:http://www.city.takayama.lg.jp/

�@�@�@ �@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���@���{���ɂ���X�L�[��

�@���{�ό�����̒���(2003)�ɂ��ƁC�S���ɂ���X�L�[��̑����͂V�V�T�C�@�k�C���P�R�T�C�A���쌧�P�P�V�C�B�V�����V�S�Ə�ʂ͏����ȂƂ��낾���C�ӊO�H�ɂ���B�ɂP�R�̃X�L�[�ꂪ����B���̂����C�����Ƃ���ɂ���͎̂��������̖��������ɂ���X�L�[��B�����C���̃X�L�[��͐l�H�ł̃Q�����f������O���X�X�L�[��Ő�͐ς����Ă��Ȃ��B�V�R��̓��{�œ�[�̃X�L�[��́C��B�����R�n���������(�{�茧)�ɂ���u�܃����n�C�����h�X�L�[��v�ł���B���S�҂���㋉�҂܂ł̃R�[�X������C�i�C�^�[�ݔ����������{�i�I�ȃX�L�[�ꂾ�B��d�R(�啪��)�∢�h�R(�F�{)�ɂ��V�R��̃X�L�[�ꂠ��C��B�̐l���������������X�L�[���y����ł���B���Ȃ݂Ɏl���ɂ��X�L�[��͂���C�X�L�[�ꂪ�Ȃ��̂͑S���ő��C�a�̎R�C����C����̂S�{���������B

���@���{��k�ɂ���C�������@

�@�k�C���̂W���̕��ϋC���́C�D�y���Q�P�D�R�x�C����ɖk�̖ԑ����P�W�D�X�x�C�t�����P�W�D�U�x�C���̐�������������C����͓�������̂T������U����{�̋C���ɑ������C�k�C���ł͊C�����V�[�Y���ȂǂȂ������Ɏv����B�������C�k�C���̊C������̐��͂T�X�J���C����͑S����U�ʂɂ�����B���̊J�݊��Ԃ����M�┟�قȂǓ����E����ł͂V����{����W�����{�Ɩ{�B�̊C������Ƃ����Ⴂ�͂Ȃ��C�D�y�Ɉ�ԋ߂����M�h���[���r�[�`�͉ċx�݂ɂ͗Վ��o�X���^�s���C�e���r���p���悭�����Ȃ���B

�@�������C�I�z�[�c�N�C���݂�t���n���ɂȂ�C�C������͂��邪�C�������j����V�[�Y���͒Z���C�C��ɂ���Ă͂قƂ�ljj���Ȃ��N������Ƃ����B���{�Ŗk�̊C������́C�t���s�́u��̉��C������v�ł���B���K�當�T���x�c�����������ɂ���C�C�̉Ƃ�Ǘ����E�X�ߎ��E�V�����[�E�g�C���Ȃǂ��������C�V�[�Y���ɂ͂Q�O�O�O�l�߂��l�X�����p���邻�����B

| �@ �@�@�@���@�@�@ |

| �X�L�[�ꂂ�������P�O |

|

�C�����ꐔ���������P�O |

| �@ |

�k�C�� |

�P�R�R |

|

�@ |

��t�� |

�W�P |

| �A |

���쌧 |

�P�P�U |

|

�A |

�V���� |

�V�W |

| �B |

�V���� |

�@�V�T |

|

�B |

���茧 |

�V�R |

| �C |

�H�c�� |

�@�S�S |

|

�C |

�������� |

�U�X |

| �D |

�� |

�@�S�R |

|

�D |

���䌧 |

�U�S |

| �E |

�R�`�� |

�@�S�O |

|

�E |

�k�C�� |

�T�X |

| �F |

������ |

�@�R�Q |

|

�F |

���� |

�T�V |

| �G |

�Q�n�� |

�@�R�P |

|

�G |

���Ɍ� |

�T�Q |

| �H |

���Ɍ� |

�@�Q�W |

|

�H |

�R���� |

�T�U |

| �I |

�L���� |

�@�Q�U |

|

�I |

���Q�� |

�S�X |

|

�Q�O�O�T�f�[�^�ł݂錧�� | �@

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@

�@�@�]�ˎ���ɁC���{�͍]�˓��{������_�Ɍ܊X�����������C�����ېV����V���{�́C�������{������_�ɑS���e�n�ւ̓��H�Ԃ������ʐ���𐄂��i�߂��B�����Ė����X�N�C���{�͑S���̓��H�𢍑����������������ɋ敪���C���߂��u�����v�Ƃ������Ƃ��g����悤�ɂȂ����B���C�V�������H�@�����肳���ƁC�S���̓��H����������s���{�������s��������ɋ敪����C����ɍ����͂P�������C�Q�������ɋ敪�����悤�ɂȂ����B�P�������͑S���e�n�̎�v�s�s�����Ԋ������H�Ƃ��ĂP���`�T�W���܂ŁC�����⊮���邷��Q�������͂P�O�P������R���ԍ��ŕ\�����ꂽ�B�������C���x�o�ϐ����̏��a�S�O�N��C���l���_�ȂǓs�s���̂Q���������C��ʗʂ�K�͂ȂǂŒn���̂P�����������̂��悤�ɂȂ�Ɠ��H�̓����̒�`������Ȃ�C�����̓����͔p�~����C���ׂĈ�ʍ����ƂȂ����B

�@�k�͖k�C���t���s�����͉��ꌧ�Ί_���܂ŁC���݁C�S���ɂ͂S�T�X�H���̍���������B���̂������{�꒷�������C�Z�������̂�����Ƃ����閧���Љ�I

���@���{�꒷������

�@���{�꒷�������͓������{������X�s���X�����O�����ԂS�����C�ȉ��T�ʂ܂ʼn��̕\�Ɏ��������C���ʓ_�͂��ׂĂP���ԍ��̘H���ł��邱�ƁB���̗��R�́C�������{��������ݒu�����ۂɁC�܂����{���c�f����`���P�`�P�O����ݒu��������ł���B���R�C���̘H�������͑��̘H����蒷���C�����͓��H�������̍������L�����ꂽ�������B

�@�Ƃ��낪�C�����̘H�����͂邩�ɂ��̂����������������͋�B�ɂ���B�����T�W����������ŁC�S���͂S�������P�O�O�����ȏ������857.6km�ɂ�����ԁB�������s����C��q���C�����哇���o�āC����{���k�[�̍���������ߔe�s�Ɏ���H�����B�����C���̂�����600�����͊C��ɂ���C���㕔����255.5km�C�����ԂőS���𑖍s����͖̂����Ȃ悤���B

�����{��Z������

�@���{��Z�������͂P�V�S�����C�_�ˍ`�ƍ����Q���������ԘH���Ő��m�ɂ�187.1���C������Ƒ����ŕ����Q���قǂ̋����C���]�ԂȂ�P����������Ȃ��B�w�̃z�[�����Z���������B

�@�S���ɂ́C���̕\�Ɏ������悤�ɑ��ɂ��Z�����������邪�C���̋��ʓ_�͂ǂ���`�Ɗ�������������ł���H���Ƃ������Ƃ��B����͐�O�̌R���D��̍���̂��߁C�`�p�֘A�̓��H�������d�����ꂽ���炾�Ƃ������B�i�������C�P�V�S�����������ɂȂ����̂͐��̐V���H�@�{�s�̏��a�Q�V�N�ł���B�j������ł��d�v�H���ŁC��k�������ʼn����P�P�Ԑ�������C�����͒Z���Ă����H�������{�ő勉��

| �@�@�@�� |

| �@�����������������T�@�@ |

|

�� |

�@�@�N�@�_ |

�@�@�I�@�_ |

�@���@���@ |

| �@ |

�@�S |

�����s������@ |

�X�s |

742.0km |

| �A |

�@�X |

���s�s |

�R�������֎s |

644.9km |

| �B |

�@�P |

�����s������ |

���s |

573.0km |

| �C |

�@�W |

���s�s |

�V���s |

570.4km |

| �D |

�@�Q |

���s |

�������k��B�s�@ |

533.2km |

| �� |

�T�W |

�������s |

�ߔe�s(����) |

857.6km |

|

�@�@�� |

| �Z���������������T |

|

�� |

�@�@���ݒn |

�@���@���@ |

| �@ |

174 |

�_�ˎs������ |

0.2km |

| �A |

130 |

�����s�`�� |

0.5km |

| �B |

198 |

�������k��B�s�@ |

0.6km |

| �C |

177 |

���s�{���ߎs |

0.7km |

| �D |

133 |

�_�ސ쌧���l�s |

1.4km |

|

�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���P�V�S�����S�i�i�_�ˎs������j �@ | �@�@�@�@ |

���{��Z�������̕W�� | �@ �@�@�@�@�@�@���S�������ꗗ�@�@ �@http://members.at.infoseek.co.jp/okizaki/index-35.html

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�@

�@�@�O�p�_�Ɛ����_�C�n�`�}�ɂ���ȋL�������邱�Ƃ��w�Z�ŏK���Ă��C���ۂɎO�p�_�␅���_�̎������܂��܂��ƒ��߂��l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ǝv���B�܂��āC���̈Ⴂ������ł���l�͂�قǒn�}�ɐ��ʂ��Ă���l���B�ȒP�ɐ�������ƎO�p�_�͈ʒu�𑪂��_�Ō����炵�̗ǂ��R���Ȃǂɐݒu����Ă���B�����_�͓y�n�̍����𑪂��_�C��������������Ȃǂɐݒu����Ă���B

�@���O�p�_�ɂ��ā@

�@���{�ꍂ���ꏊ�ɂ���O�p�_�͂������x�m�R���i3776���j�C�����Ƃ��@�Ⴂ�O�p�_��4-23�ŏЉ���H�c���劃���̔��Y������n���ɂ���O�p�_�Ł|�R�D�S���ł���B

�@���@�����_�ɂ���

�@���{�ō����̐����_�͒���E�����̖씞���̊����ɂ���B�����R�X�������ɐݒu����Ă���C�W���͂P�U�V�Q���ō��y�n���@�̋L�O�Δ������B�����Ƃ��Ⴂ�����_�́C�������k��B�s��i����̍����Q���������ɂ���C�|�S�O���C�C���ʂ��͂邩���ɂ���B�^�l�𖾂����C���͂��̏ꏊ���{�B�Ƌ�B���C��Ō����֖卑���g���l�����̒n�_�ł���B

�@�@�@�@ ���{�č����̕x�m�R������ɂ���O�p�_ ���{�č����̕x�m�R������ɂ���O�p�_

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���{�꒷�����̏��w�Z�́C�l���̍��m���ƈ��Q���̋��ɂ��鍂�m���h�юs���Q����F�a�S���쒬�R�����w�Z�g�����R���w�Z�C�����ŏ����ƂR�O��������B���̏��w�Z�́C���Q���ł����Ƃ���Ɉʒu���鈤�쒬�̐��ؒn��ɂ���B���̐��ؒn��ƌ����ł������͂���ō��m���h�юs�̎R�k�n�悪����B���̗��n��́C���͈���Ă������J�ɂ���C�������߂����Ƃ���̂���𗬂������ŁC�܂��R�k�n�悩�瓯���h�юs���̂����Ƃ��߂����w�Z�܂łP�O�����ȏ�����邱�Ƃ���C���n��̎q�ǂ������́C�������z���ē����w�Z�֒ʂ����ƂɂȂ����B���w�Z�����݂���Ă���C���m���h�юs���Q����F�a�S���쒬�R�����w�Z�g�����R���w�Z�͓��{�꒷�����̒��w�Z�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�e���r�̑䕗���ȂǂŁu�哌���t�߂�䕗�͂�����萼�k���ցc�v�Ȃǂƒ������Ƃ����邪�C�@����{�����瓌�֖�R�U�O�����̊C��ɁC�{���̐l�X���uꡂ����̊C�̔ޕ��ɂ��铇�v�Ƃ����Ӗ��̓����t�u�E�t�A�K���W�}�v�ƌĂԑ哌��������B�l���͖�Q�O�O�O�l�C�Y�Ƃ̓T�g�E�L�r�Ȃǂ��͔|����_�Ƃ����S�����C�_�ƂP�˂�����̌o�c�K�͂͑傫���C��K�͂ȋ@�B�����i�݁C�����̗�ה_�ƂƂ����C���[�W�͂قƂ�ǂȂ��B���ւ̌�ʂ́C�ߔe����u���̍q��ւƏT�P�ւ̃t�F���[������B�@�����C���̑哌���͖k�哌���Ɠ�哌���̂Q�̓��ɕ�����Ă���B�s���I�ɂ����ꌧ���K�S�k�哌���C��哌���ƕʂ̎����̂ŁC�Q�̓��̂������̋����͖�Q�Okm�C���[2700m�ɂ�����Ԑ[���C�a�Ŋu�����Ă���B�������C�Q�̓��ɂ͂��ꂼ���`������C�����͔�s�@�ʼn������ł���B���́C���̖k�哌���|��哌���Ԃ��C��s������Q�Okm�C���v���Ԗ�P�O���̓��{�ꂢ�␢�E��Z���q��H���Ȃ̂ł���B

|

�@�@�@�k�哌��`

| |  | | �@�@�@�@���@���ꌧ���K�S�k�哌���@�@http://vill.kitadaito.okinawa.jp/

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�V�@�@�@�@��哌���@�@http://www.vill.minamidaito.okinawa.jp/

�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@4-33�@ ���{��i���E��j�c�Ƌ����̒������m���[�� |

�@

�@���{�ōŏ��̃��m���[���͂P�X�T�V�N�ɏ�쓮�����ɂ���ꂽ�B���̌�C�����I�����s�b�N�ɍ� �킹�C�P�X�U�S�N�C�l�����|�H�c��`�ԂɑS���P�V.�Wkm�̖{�i�I�ȃ��m���[�����J�݂���C�ŋ߂ł� ���܂œS�����Ȃ���������ɂQ�O�O�R�N�C�w�䂢���[���x�ƌĂ��S���P�Q.�Xkm�̓s�s�^���m���[ �����J�Ƃ����B���m���[���̓A�����J��h�C�c�C�����Ȃǂł��c�Ɖ^�]����Ă��邪�C�s���̌�ʋ@ �ւƂ��Ă����Ƃ����B���Ă���͓̂��{�ł���B�����āC���̒��ł������Ƃ��c�Ƌ����̒������m�� �[�������{�Ȃǂ��o�������R�Z�N�^�[�̑�ヂ�m���[���ł���B�n���ȊO�̐l�ɂ͂��܂�m��� �Ă��Ȃ����C�P�X�X�O�N�ɑ��{�k���̐痢����(�L���s)�|���؊�(��؎s)�U.�Ukm���܂��J�Ƃ��C���̌�C����`(���Ɍ��ɒO�s) �⍑�ە��������s�s�ʓs(���c�s)�܂ŘH������������C���݂͑������Q�W�����C�M�l�X�u�b�N�ɐ��E�Œ����m���[���Ƃ��ĔF�肳��Ă���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@��ヂ�m���[���@�@http://www.osaka-monorail.co.jp/

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@���� �@

| 4-34 �@�ޗǂ̑啧�����W�{���f�J�����{��(���E��)�̑啧�Ƃ� |

�@

�@�C�w���s�Ȃǂœޗǂ�K��C���߂đ啧�����Ă��̃f�J���Ɉ������ꂽ�o�����������̐l���Ă��܂��B���w�����ł��Q������C�����i��قj�ƌĂ�邠�̓��̃C�{�C�{����l�Ԃ̓����傫���̂�����Ƃɂ����啧�̓f�J���B�܂��C���̑傫���������ł���悤�C�啧�a�̒��ɂ͑啧�̕@�̌��Ɠ����傫���̌�������C�������w���̍��C���̌������������o��������B

�@�啧�Ƃ����C���Ǝv���o���̂����q�̑啧�ł��B�ޗǂ̑啧�͖�P�T���C���������S�K���Ẵr���̍��������C���q�̑啧�͂P�P�D�R���C�R�K���Ẵr���̍��������B�Ƃ��낪�C���̓ޗǂ⊙�q�̑啧����̂Ђ�ɏ�����邭�炢�f�J���啧������Ƃ����B�����͉��ƂP�Q�O���C�R�U�K���Ẳ����փr���Ƃقړ��������C��錧���v�s�̓����{�莛�{�_�ɂP�X�X�R�N�Ɋ��������啧�����ꂾ�B�ʐ^�̂悤�ɍ����ł͂Ȃ����������C���d�ʂ͂S�O�O�O���C�ٓ��͂W�T���̍����܂ŃG���x�[�^�[�ŏオ�邱�Ƃ��ł���B�M�l�X�u�b�N�Ɍ��F�������E�ő�̑啧�ł���B

�@�����̑啧�ł��X���ɂ��鏺�a�啧�╟�䌧�̉z�O�啧���ޗǂ̑啧������傫���B�܂��C�ω������P�O�O�����̂��̂��e�n�Ɍ�������Ă���B�����Ƃ��C�ޗǂ̑啧�͂P�Q�O�O�N�O�C�����̒����ł��玝���Ȃ������Z�p�ł��̋���Ȑ��̑啧����������Ƃɑ傫�ȈӋ`������B

| �@�@�����̂����ȑ啧�E��ω���

| �@�@���@�́@�@ |

�`�� |

�@�@���ݒn |

���� |

| ���v�啧 |

�� |

��錧���v�s |

�P�Q�O�� |

| �V�����ߑ�ω� |

�� |

�{�錧���s |

�P�O�O�� |

| ���E���a��ω� |

�� |

���Ɍ����Y�� |

�P�O�O�� |

| ��������ω� |

�� |

���쌧�y���� |

�@�W�O�� |

| ���c�R�����ω� |

�� |

�������v���Ďs |

�@�U�T�� |

| ��Î����ω� |

�� |

�������͓��� |

�@�T�V�� |

| �c����F��ω� |

�� |

�H�c���c��� |

�@�R�U�� |

| ���a�啧 |

�� |

�X���X�s |

�@�R�O�� |

| �z�O�啧 |

�� |

���䌧���R�s |

�@�Q�U�� |

| �����啧 |

�� |

�x�R�������s |

�@�P�U�� |

| ���厛�啧 |

�� |

�ޗnj��ޗǎs |

�@�P�T�� |

| ���J�啧 |

�� |

�_�ސ쌧���q�s |

�@�P�P�� |

|

���v�啧 ���v�啧 |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����

*********************************************************************************************************************************

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| 4-35���捻�u���L�����{��̍��u�@ |

�@�X�����k�����̑����m���݂́C���쌴�ӂ���K����ɂ����ĒP���ȍ��l�C�݂������B�Ζ����~��n�⌴�q�R���T�C�N���{�݂����邱�ƂŒm����Z�����������̊C�݉����ɂ���B�Z�������̖k�ɂ͓��ʑ������邪�C���̑��ɒ��捻�u�𗽂��L��ȍ��u���L�����Ă��邱�Ƃ͂��܂�m���Ă��Ȃ��B

�@�����X���u�ƌĂ�C���͂P�`�Q�����C��������P�V�����C���捻�u�i���Q.�Skm�A�����P�U�����j�ƊC�ݕ��̍L���͓������炢�����C���u�͓������ɂ��L����C�������܂߂�Ɠ��{�ő�̖ʐςɂȂ�ƍl������B�i�قƂ�lj��������Ă��Ȃ����n���L�����Ă���ʐς����Ȃ璹��̕l�⍻�u�����{�ő�j

�@�܂��C���̉����X���u�ɂ́C�q�o�̖��v�сC�����C��w���n�̍������ɐ�������}�����ȂǁC�M�d�Ȏ��R���c����Ă���B

�@�@���@�q�o�̖��v�сc���u�̌`���ߒ��Ŗ��v�����q�o�̑喧�т̈ꕔ���n�\�ɕ\��Ă���q�o�̖��v�т�����C��������������

�@�@�@����P�O�O���[�g���ɂ킽���Ă��̎p�������Ă���B

�@�@���@�����c�V���i�������j��̉͌���ɂ��鍻�S���܂C�݂́C�����ƃL���b�L���b�Ɖ�����C�荻�Ƃ��Ă�Ă���B

�@�@���@�������̃}�����c�V�R�L�O���̖k�C�������̃}�����Ƃ͕ʎ�̃q���}�������C���Ă͌Q�����Ă������������C���݂͎�

�@�@�@�̂悤�Ȏ���̂̕��������Ȃ�C����̂��̂͏��Ȃ��Ȃ����B

���̂悤�Ɍ��ǂ���̑��������X���u�����C�S���I�Ȓm���x�͂���߂ĒႢ�B���́C���u�̑啔�����h�q�Ȃ̉��k������i�e��������j�̕~�n�ɂȂ��Ă��邽�߁C��ʂ̊ό��q�͗������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |  | �@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

| 4-36�@�i���ƂP�T���~�@���{�ꍂ���ȉw�� |

�@�P�T���~(����ł�������ƂP�T���V�T�O�O�~)������ٓ��Ȃ�Ĉ�̒N�������̂��낤���H�ȂǂƂ����̂͏����̂悯���ȐS�z�ŁC�Ȗ،������s�ٓ̕���Ђ��P�X�X�X�N����̔����Ă������Ȃ����Ȃ��ٓ̕��C��ɑ���������Ԃł���B�ٓ��̖��́w�����������ٓ��x�C��������o���ꂽ�Ƃ��̉��i�͂T���~���������C�e���r�ԑg�Ȃǂœ��{�ꍂ���ٓ��Ƃ��ďЉ��邱�Ƃ������Ēm���x�����܂�ƁC�P�O���~�C�P�T���~�ٓ̕�������悤�ɂȂ�C���݂͂P���~�C�R���~�C�T���~�C�P�O���~�C�P�T���~�̂T��ނ��̔�����Ă���B�Ȃ����̂悤�ɍ��z�ɂȂ�̂����̒��g���C�ɂȂ邪�C������ƏЉ�悤�B�P�T���~�ٓ��̏ꍇ�͓Ȗؘa���̃q���X�e�[�L�C�k�C���Y�^���o�K�j�C�����Y���S���_��āC���V�A�Y�L���r�A�C�Ȃǂ��ׂčō����̐H�ނ��g�p���Ă���̂͂�������C�ٓ��̔��┢���C��������C�����g�p�̎��h��̍ō����̍H�|�i���g���Ă���B�����̒����ɉ����邽�߁C�̔����𑝂₻���ɂ����ٓ̕����̐��Y���ǂ������C��Ђ̃z�[���y�[�W�ł��u15���~�̓����������ٓ��͊킪�o�����搏���̔��������܂��B�v�ƂȂ��Ă���B�B���ٓ̕����l�����������C�����Ĕ��낤�ƍl�����l�ɂ��h�ӂ�\�������B

�@�@ �P�T���~�́w�����������ٓ��x �P�T���~�́w�����������ٓ��x

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�����������i�{�܊�����Ё@http://www.masuzushi.com/index.html

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

| 4-37�@���{�ꍂ���̗X�ǂƓ��{��Ⴂ�C�ʉ��̗X�փ|�X�g |

�����{�ꍂ���Ƃ���ɂ���X��

�@ ���N�C�V��10������W��20����40���̓o�R�V�[�Y���̊Ԃ��������C�x�m�R���ɗՎ��̗X�ǂ��J�݂����B�R���̐��(����)��Љ��{�̉��ɐƃR���N���[�g�ł���ꂽ�C�Ζ�����E�����������Q���̏����ȗX�ǂ����C�W���R�V�Q�O���Ɉʒu������{�ō����̗X�ǂł���B���̗X�ǂ̓�����ɓ��{�ō����̗X�փ|�X�g������B�ǂ��̊X���ł��݂����邠�̐Ԃ��l�p���|�X�g���B�������ɂ͂P���Q�T�O�O�ʂقǂ���������C�X�֕��͏T�ɂT��C�L���^�s���t���̎ԂŁC�T���ڂ܂ʼn^�сC��������͂܂��ʂ̎ԂŘ[�̕x�m�{�̖{�ǂɉ^���B

�@�����C�x�m�R���͍s���I�ȋA��������̂��߁C���̗X�ǁC�X�֔ԍ��͂���̂����i��418-0011�j�C�Z�����Ȃ��s�v�c�ȗX�ǂ��B

�����{��Ⴂ�Ƃ���ɂ���|�X�g

�@�P�X�X�X�N�S���C��I�F��̌����̃C�x���g�Ƃ��āC�C���ɗX�փ|�X�g���ݒu���ꂽ�B�ꏊ�͘a�̎R���̎��R�����Ɏw�肳��Ă��錧�암�̂����ݒ��͖̌ؓ�C�݂ŁC�݂����P�O�O���C���[10���̃_�C�r���O�|�C���g�̊C��ɁC���a�ɂ͊e�n�ł悭�����������̐Ԃ��~���|�X�g���ݒu���ꂽ�̂ł���B���̃|�X�g�ɗX�֕��𓊔�����ɂ́C�������C�ɐ���˂Ȃ�Ȃ��B����ł��P������10�ʁC�S�����瑽���̃_�C�o�[���K���ċx�݂ɂ͖�Q�O�O�ʂ̃n�K�L������������������Ƃ����B���̃_�C�r���O�T�[�r�X�{�݂Ŕ̔�����Ă���ϐ����̊C���X�֗p�͂������w�����i�؎�㍞�݂łP���P�T�O�~�j�C�����y���Œʏ�̃n�K�L�̂悤�Ƀ��b�Z�[�W�∶���������āC���̃|�X�g�ɓ�������ƁC���̃n�K�L��n���̃_�C�o�[��������C�����ݗX�ǂ���S���֔z�B�����B

�@�Q�O�O�Q�N�ɂ̓M�l�X�u�b�N�Ɂu���E��[���Ƃ���ɂ���|�X�g�v�Ƃ��ĔF�肳��C�܂��Q�O�O�R�N�ɂ̓e���r�̐l�C�ԑg�u�g���r�A�̐�v�ŏЉ��C�w89�ւ��[�x���l�������������B

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���� �@

*********************************************************************************************************************************

�@�� �ȉ��͏������ł��B����C�����A�b�v���[�h���܂��̂ō����炭���҂����������B

| 4-38�@���{��앝�̍L���ꏊ���C�͌����U�O�L�����㗬�ɂ���s�v�c |

�@

|