| ���@�@�@�@ |  �@�@ �@�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� |

�@�o���[�{�[���̍��ێ����Ȃǂł͊ϏO�́u�j�b�|���@�`���`���`���v�Ɖ������C�I��̃��j�t�H�[���̃��S���m�h�o�o�n�m�Ə�����Ă���B���̖��́C�������Ăі��́u�j�z���v����Ƃ��u�j�b�|���v�ǂ��炪�������B�o���[�{�[���̍��ێ����Ȃǂł͊ϏO�́u�j�b�|���@�`���`���`���v�Ɖ������C�I��̃��j�t�H�[���̃��S���m�h�o�o�n�m�Ə�����Ă���B���̖��́C�������Ăі��́u�j�z���v����Ƃ��u�j�b�|���v�ǂ��炪���������낤���B

�@ �@�@�@�@�@�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

***********************************************************************************************************

| �@1-2�@�O���ł͓��{�̂��Ƃ��ǂ��Ă�ł����E�E |

�@���{���p��ł�JAPAN�i�W���p���j�@�ł͎��̂悤�ɌĂԂ̂͂ǂ��̍����낤�H�@�@

| �P�j�n�|���@�@�@�Q�j���[�p���@ �@�R�j���|�[�j���@�@�S�j�C���{�� �@�@�T�j���[�y�� �U�j�j���o���@�@�V�j�W���|���@ �@�W�j�W���|�����@�@�X�j�W���|�[�l�@ 10)�C�[�v���@ |

�@1�R���I�ɁC�}���R�|�[�������̒����w���������^�x�̒��œ��{�̂��Ƃ��W�p���OZipangu�ƏЉ�����Ƃ͒m���Ă���B���[���b�p�e���ł͂��ꂪ�ω����C���݂̌Ăі��ɂȂ����Ǝv����B����ł͂Ȃ��W�p���O�Ȃ̂��B��������̒����ŁC���{���W�b�p���ƌĂ�ł������Ƃ����̗R���̂悤���B�w���x�Ƃ��������̉��́u����v�u�����v�Ȃnj��݂̓��{�ł��u���v�ƓǂށB

�@�܂��C�j�b�|���Ƃ������̂��܂߂āC�قƂ�ǂ̍��̌Ăѕ��ɋ��ʂ���̂́C��o��̉��Ƣ����̉��ł���B����w�҂̌����ɂ��u�͂Ђӂւفv�̔����͌Ñ�ɂ�PA PI PU PE PO�ɋ߂������������������B���ꂪ�₪�Ăe���g���ɕς���Ă������Ƃ����B�����Ȃ�Ɠ��{�͂�͂�u��z���v�Ƃ������u�j�b�|���v�̂ق������j�I�ɂ����ۓI�ɂ��������̂����B

***********************************************************************************************************

| �@1-3�@����܂����{��Ȃ�Ă������ǁC���{�̖ʐ� �z���g�͐��E�ʼn��Ԗ��E�E |

�y���z�T�X�Ԗ�

�@���E�ɂ͌��݂P�X�S�̍��Ƃ�����B�u�������{�v�ȂǂƂ悭�����邪�C���E�ɂ͉��Ɠ��{��荑�y�̋������Ƃ��P�R�S�J��������̂��B�A�W�A�ł͓��{�͂S�V�J�����P�V�ԖځC���[���b�p�̍��X�����Ă��S�R�J�����C���{���L�����̓��V�A�C�E�N���C�i�C�t�����X�C�X�y�C���C�X�E�F�[�f���̂������T�J���ɂ����Ȃ��B

�@���{�����R�̖ʂ��猩�Ă��C�k�̖k�C���͗�тɑ����C�ԑ���m���̊C�͓~�ɂȂ�Ɨ��X�ŕ����C�����ۂ��C��̉���⏬�}�������͈��M�тɑ����C�₵��o�i�i����������B���[���b�p�̍��X�ō����ɂ���قNjC��̍������鍑�͂P���Ȃ��B

�@�t�ɁC�V���K�|�[���ȂǓ����s��苷���~�j���Ƃ͂Ȃ�Ɛ��E�ɂQ�S�J��������B���V�A��A�����J�̂悤�ȑ卑�Ɣ�r���邩����{�������v���Ă��܂��̂��B���Ȃ݂Ƀ��V�A�͓��{�̖�S�T�{�C�A�����J�͖�Q�T�{�̍��y�����B��͂萢�E�͍L���B

�@�@���@���E�̂����ȍ��̖ʐ�

| �@�@�@�����{���傫�ȍ����@�@�@�@�@�@�@�����{��菬���ȍ��� �@�@�@�@�E���V�A�@�@ �@�P�V,�O�V�T�@�@�@�@�E�}���[�V�A�@�@�R�R�O �@�@�@�@�E�A�����J �@�@�@�X,�R�U�S�@�@�@�@�E�t�B���s���@�@�R�O�O �@�@�@�@�E���@�� �@�@�@�@�X,�T�X�V�@�@�@�@�E�h�C�c�@�@�@�@�R�T�S �@�@�@�@�E�I�[�X�g�����A �W,�T�R�V�@�@�@�@�E�C�^���A�@�@�@�R�O�P �@�@�@�@�E�t�����X�@�@�@�@�@�T�T�Q�@�@�@�@�E�C�M���X�@�@�@�Q�S�R�@�@�@���P�ʁF�畽������ |

***********************************************************************************************************

| �@11-4�@���E�ꍬ�G���������{�E�E |

�@���{�̐l�����x�͂R�R�S�l�i1997�j�C��v���ł̓o���O���f�V����؍��C�I�����_�Ȃǂ����{������B�w�Z�Ŏg���n�}���ɋL�ڂ���Ă��铝�v�ł��m���ɂ����Ȃ��Ă���B�����������ŁC�Ȃ�قǃo���O���f�V���͓��{�̔{�ȏ�����G���Ă���̂��Ɣ[������̂͐������Ȃ��B�K���W�X��̎O�p�B�Ɉʒu����o���O���f�V���͂قڑS���y�����n�ł���B�����ۂ����{�ł́C����͍��y�̂킸���P�R���ɂ����Ȃ��B�����ŎR�n��Ώ��C�͐�C�����Ȃǂ����O�������Z�\�Ȗʐς�l���Ŋ���u�Z�n�l�����x�v�Ŕ�r����ƁC���{�͂Q�V�X�U�l�ƂȂ�C�o���O���f�V����؍��C�I�����_�̉Z�n�l�����x��傫������B

�@�����Ƃ��C�V���K�|�[���̐l�����x�͂U�O�S�W�l�C��������l��������������C�V���K�|�[���͓s�s���Ƃł���C���y�̂قƂ�ǂ��Z�n�ł���B�s�s�Ō���Ȃ�C�����Q�R��̐l�����x�͂P�Q,�U�X�W�l,���̍��G�x�͓����s���łȂ��Ă����m�̒ʂ�C��͂荬�G�x���E��͓��{�ł��낤�B

�@

| �����E�̎�v���̐l�����x �@�@�} �J �I�@�@�@�P�V�R�P�O�l �@�@�V���K�|�[���@�@�V�V�S�U�l �@�@�o���O���f�V���@�P�O�W�T�l �@�@��@�@�p�@�@�@�@�@�U�T�O�l �@�@�@�@���@�@�@�@�@�T�O�S�l �@�@�I�����_�@�@�@�@�@�S�O�S�l �@�@�C �� �h�@�@�@�@�@�R�V�W�l �@�@�� �@�{ �@ �@ �@�@�R�R�V�l �@�@�C�M���X�@�@�@�@�@�Q�U�R�l �@�@�t�����X�@�@�@�@�@�P�P�T�l �@�@�A�����J�@�@�@�@�@�@�R�Q�l �@�@�� �V �A�@�@�@ �@�@�W.�S�l �@�@�J �i �_ �@�@�@ �@ �R.�T�l �@�@�����S�� �@�@�@�@�@�P.�X�l |

���l�����x�̍����s���{�� �@�P�@�����s�@�@�@�@�@�@�U�O�V�O�l �@�Q�@���{�@�@�@�@�@�@�S�U�U�O�l �@�R�@�_�ސ쌧 �@�@�@�@�R�V�T�X�l �@�S�@��ʌ��@�@�@�@�@�@�P�X�O�P�l �@�T�@���m���@�@�@�@�@�@�P�S�S�O�l ���l�����x�̍����s���� �@�P�@�n�s(���)�@�@�@�P�R�X�W�X�l �@�Q�@������s(����)�P�R�P�S�S�l �@�R�@�������s(����)�P�Q�T�S�R�l �@ �@�E�����s�敔�@�@�@�@�P�S�S�V�P�l �@�@���L���恄�@�@�@�@�Q�Q�Q�W�T�l �@�E���s�@�@�@�@�@�@�@�P�Q�O�R�S�l |

���l�����x�̒Ⴂ�s���{���@�@ �@�P�@�k�C���@�@�@�U�X�l�@�@ �@�Q�@��茧�@�@�@�W�T�l �@�R�@�H�c���@�@�@�X�O�l �@�S�@�������@�@�P�O�T�l �@�T�@���m���@�@�P�O�T�l ���l�����x�̒Ⴂ�s���� �@�P�w�}��(����)�@ �P.�U�l �@�Q�y������(�k�C��)�Q.�P�l �@�R��k�R��(�ޗ�)�@ �Q.�V�l �@�S�芥��(�k�C��) �@�Q.�S�l �@�T���ꑺ(����)�@�@�@�Q.�W�l �@�@�@�@�@�@�@��2014���v�� |

�@

***********************************************************************************************************

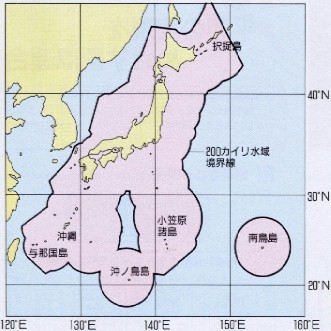

| �@1-5�@�C�m���Ƃ̓��{�C�C�i�Q�O�O�C���o�ϐ���j�̍L���͐��E�ʼn��Ԗ��E�E |

�@�����C�C���h�C�u���W���Ȃǂ́C���{���L��ȗ̓y�������C���n�ő����Ɛڂ��Ă��鍑�������C�ݐ����������C���̕��C�l�ʂ��C�Ɉ͂܂�Ă���j���[�W�[�����h����{�����Q�O�O�C������̖ʐς͋����Ȃ�B�u���W���̂Q�O�O�C������̖ʐς͐��E��W�ʂł��邪�C���y�ʐςW�T�P�����������ɔ�ׂ�O.�R�V�{�C����ɑ��C���{�͍��y�̎��ɂP�P.�X�{�̂Q�O�O�C����������B���{�͓쐼�����⏬�}�������ȂǗm��ɑ����̓��X��̓y�Ƃ��ĕۗL���Ă��邱�Ƃ��傫�ȗ��R�̂P�ł���B���Ƃ��C���{�œ��[�̓쒹���͑����m��̐�C�̌Ǔ��ł��邪�C�n�}��ł��̓��ɃR���p�X�̒��S�������āC�����Ɖ~��`���Ƃ��̖ʐς����łS�R�����������ƂȂ�C���{�̍��y�ʐςR�W����������������B���E��̋��ƍ����{�ɂƂ��āC�o�ϐ��搢�E��U�ʂ̈Ӌ`�͑傫�����C���ʁC���ē��{���D�����Ă����k�����m�Ȃǂ̍D���ꂪ���A�����J��V�A�̌o�ϐ���ƂȂ��āC���l�ʂ��傫�����������悤�ɂȂ�C���{�̋��Ƃ��傫���ϊv���Ă������Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���B

�@���@�Q�O�O�C���r���I�o�ϐ���Ƃ�

�@����E����C�嗤�I�⋙�Ǝ����ɑ���e���̎咣�����܂�C���A�C�m��c���J�Â����悤�ɂȂ�C�P�X�W�Q�N�C���A�C�m�@�����̑������B�r���I�o�ϐ���͗̊C�̊������Q�O�O�C���̐���ł���C���ݍ��͎��̂悤�Ȍ�����`�������Ƃ���Ă���B

�@�@�P�j�C��Ƃ��̉��ɂ��鐶������̓V�R�����̒T���C�J���Ȃǂ̌���

�@�@�Q�j�C����C���܂��͕�����̃G�l���M�[���Y�̂悤�Ȍo�ϓI���p�̌���

�@�@�R�j�l�H���Ȃǂ̐ݒu�◘�p�C�Ȋw�I�����C���ۑS�ɂ��Ă̊NJ���

�@�������ׂĂ̍��͋��ƂȂǎ������p���͂Ȃ����C�q�s�C����s�Ȃnj�ʒʐM���͕ێ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������uimidas�v

| �����{�̂Q�O�O�C���o�ϐ��� | �@�@�����E�e���̂Q�O�O�C���r���I�o�ϐ���̖ʐ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

***********************************************************************************************************

| �@1-6�@���{�œ�[�̓n���C�̃z�m��������ɂ�����ăz���g�E |

�@���{�̍œ�[�C���m�����́C���Ƃ����Ă��C�����Tkm�C��k�Qkm�̊ʂ̒��ɂ��鍂���R���ƂP���̂Q�̊�ɂ������C�ʐς͂Q�����Ă��킸���X�D�S���C�U��ɂ��������C�����炭���̖��ł����钹���琱�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@���āC���̓����k�܂Q�O�x�Q�T���R�P�b�C���o�P�R�U�x�S���P�P�b�Ƃ����ʒu�����C��p��z���R���C�n���C�̃z�m����������C�k��A��������ɂ���C���{�����ŗB�ꑾ�z��^��Ɍ��邱�Ƃ��ł���ꏊ�ł��邱�Ƃ͂��܂�m���Ă��Ȃ��B�C��͔M�тɑ����C�~�ł��C���͂Q�O�x�������Ȃ��B�䕗�̒ʂ蓹�ɓ�����C�Ƃ�킯���{�ɏP������䕗�̑����͉��m�����ߊC�ʂ邽�߁C���̓��̋C�ۊϑ��͏d�v���B2005�N�X���ɋ�B�ɏ㗤�傫�Ȕ�Q�������炵���䕗�P�S���͉��m�����ōő啗���V�Q�����ϑ������B���m�����͎ʐ^�̂悤�ɊʂɂȂ��Ă��邪�C�ɂ�60���~80���̊ϑ��{�݂��ݒu����Ă���C�Z���́C�X�֔ԍ�100�|2100

�����s���}�������m�����P�Ԓn�C�������Z���͂��Ȃ����C���̏Z����{�ЂƂ���l�͂Q�O�O�l���炢����炵���B���ɂ́C�ꓙ�O�p�_�C�d�q��_�C����C�w���|�[�g�Ȃǂ��ݒu����Ă���B���m�����ɂ��Ă�1-35�ɂ��Љ�Ă���̂ł�������Q�Ƃ��ꂽ���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| �@1-7�@�������{�@���{�ɓ��͂��������E�E |

�@�C��ۈ����ł́u�������ɊC�ݐ��̑��������P�O�O���ȏ゠�闤�n�v�𓇂Ƃ��C�U,�W�T�Q���Ƃ���������������B���{���v�N��(���������v�Ǖ�)�����̐��l���̗p���Ă���C���y�\�������Ƃ��ċL�ڂ���Ă��鐔�͂U�W�T�Q�ł���B�����̒n�}�s���Ă��鍑�y�n���@�ł́C�u�q��ʐ^�Ɏʂ闤�n�v�𓇂Ƃ��Ă���C�����Ȃ�ƂS�R,�R�O�U�Ƃ������ɂȂ�B���ۓI�Ȓ�`�Ƃ��ẮC���A�C�m�@���ł́C�u���R�Ɍ`�����ꂽ���n�ł����āC���Ɉ͂܂�C�������ɂ����Ă����ʏ�ɂ�����́v�𓇂Ƃ��Ă���B�O�q�̂U��ɖ����Ȃ����m���������̏��������Ă���̂ŁC���{�̌o�ϐ��悪�F�߂��Ă���̂ł���B���ׂ̒����́C�u���m�����͊�ʂł����ē��ł͂Ȃ��B���������Ă������Ƃ����o�ϐ�����������v�Ǝ咣���Ă��邪�B�������B���ۓI�ɂ͒����̌������͎�����Ă��Ȃ��B

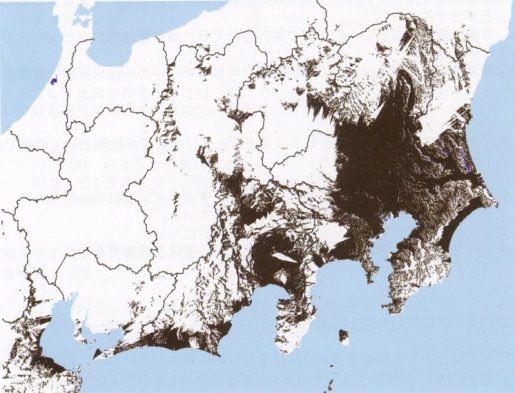

�@�v����ɑ召�����̓��X�ɂ���Č`������Ă���̂����{�Ȃ̂����C���̍��y�̑��ʐς�91�E�R���͖{�B�E�k�C���E��B�E�l���E����{���̂T������߂Ă���C�T���ȊO�̓��X�͗����ƌĂ�Ă���B�܂��C�����̂����C99���͖��l���ŁC�l�����Z���Ă��铇�͂S�Q�P���̂݁C���{�̑��l��������99.�S���̐l�X�͖{�B�E�k�C���E��B�E�l���E����{���̂T���ɏZ��ł���B

| �@�����Ɋւ��邨������f�[�^ �@�������Ƃ����̑����s���{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���茧�����X�V�P�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A �����������U�O�T�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B �k�C�������T�O�W���i�k���̓y178�����܂ށj �@�������Ƃ����̏��Ȃ��s���{�� �@�@�@�@�@ �@�@�@ ���{���������O�i�l�H���Ȃ���邪�j �@�@�@�i�������̌��������j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A �x�R�����������R�� �@���ő�̓��i�{�B�E�k�C���E��B�E�l�����̂����j�@�@ �𑨓�(�k�C��)�������R�P�W�S���u �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A ���㓇(�k�C��)�������P�S�X�X���u �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B ���(���ꌧ)�������P�Q�O�Q���u �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C ���n��(�V����)�������@�W�T�S���u �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D �����哇(��������)���@�U�O�T���u�@ �@�������R�̂��铇 �@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���v��(��������)�����{�V�Y�x �P�X�R�T�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �A ���㓇(�k�C��)���������x �P�W�Q�Q�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �B ���K��(�k�C��)���������K�R�@ �P�V�Q�P�� �@���l���̑������i������̂����j �@ �@ �@�@ �W�H��(���Ɍ�)������14��9571�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�A �V������(�F�{��)����10��3892�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�B ���n��(�V����)������ 6��6530�l �@���Ώ��ɂ���ő�̓��@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ ���ΘH��(�k�C��)�̒��������T.�V���u�@�@�@ ���Ώ��ɂ���l����Z���Ă��铇�c���i��(���ꌧ)�̉����P���B150���і�T�O�O�l���Z��ł���B |

***********************************************************************************************************

-

| �@1-8�@���{�̒��S�C���{�̂܂�Ȃ��C���{�̂ւ��C���{�̏d�S���Ăǂ��H�E�E |

�@�Љ�Ȃ̎��Ƃŋ������{�̒��S�͓����ł���B�����̒��S�C�o�ς̒��S�C�����̒��S�C���B�����}�X���f�B�A��ʂ��đ����̏������蔭�M����C�S���⍑�����������N�_�ɂ��Ă���B�������C�����ɂ́u���{�̂܂�Ȃ��v�u���{�̂ւ��v�Ȃǂ𖼏�钬���Ȃ�ƂU�O�ȏ�����邻�����B���̍�����R�����܂��܂��������̂��������Љ�悤�B

�@�����Ɍ����e�s���Ɍ�

�@���̒��͓��o�P�R�T�x�i���{�̕W�����̊���j�Ɩk�܂R�T�x�i�ܓx���猩�����{�̒��S���j�̌�_�Ɉʒu���C���a�T�Q�N(1977)�Ɂu���{�̂ւ��v�錾�������B��������������n�_�ɂ͕W����ݒu���āC�ӂ�����u���{�̂ւ������v�Ƃ��Đ������C��ւ��̐��e�D���܂�v�u���{�̃w�\���e�}���\���v�Ȃǂ̃C�x���g���J�Â��Ă���B

�@�������������i���S��s�j

�@�T�N�����̍����������Ƃɓ��{�̐l���d�S�̏ꏊ�����\�����B�l���d�S�Ƃ́C��l��l�������d�������Ɖ��肵�āA�S�̂����傤�ǃo�����X���Ƃ��ꏊ�̂��Ƃł���B�����āC�P�X�W�O�N�̒����ȗ��Q�O�N�ԁC���̒n�_�͔������̒��ɂ������B�����ő��́u���{�܂�^�Z���^�[�v�Ƃ����{�݂�����Ȃ��u���{�^�̑��v���L���b�`�t���[�Y�ɑ����������͂����Ă���B�����C�����ő���Y�܂���肪�������B�����2000�N�̍��������Ől���d�S���ׂ̕��V���Ɉړ����Ă��܂������Ƃ��B�@

�@����t�����q�s

�@���q�s����_�ɃR���p�X�ʼn~��`���Ƃ��傤�Ǔ��{�������܂�Ƃ��납��C���q�s�́u���{�̒��S�v���咣���Ă���B�����C�ό��⒬�������ɂ͂���قNJ��p���Ă��Ȃ��悤���B

�@���Q�n���a��s

�@���̒������a�T�W�N(1983)�C�u���{�̂܂�Ȃ��@�ւ��̒��v�錾�������B���e�s�Ⓐ�q�s�̂悤�ɁC�n���I�ɂ͏a�삱�����{�̒��S�Ǝ咣���Ă���B

�@�����쌧���{�s�C��c�s�C�C�쒬

�@���쌧�͓��{�̒��S�ɂ��錧�C���̂܂����S�ɂ��邩��킪�������u���{�̂ւ��v�Ǝ咣���钬���R������B���ꂼ��ɍ����͂��邪�C��c�s���̐��������_�Ђɂ͌Â����炱�̐_�Ђ����{�̒��S���Ƃ��������`�����c���Ă��邻�����B�@

�@�����ꌧ�I����

�@���̒��ɂ͂Ȃ�Ɓu�[�v�Ə����āu�ւ��v�Ƃ����n��������B���^�����̂ւ������钬�����C���ꂪ���{�̂ւ����ǂ����͂킩��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�Ȃ��C���{�̂ւ������ł͂Ȃ��C�k�C�����B�Ȃǒn���̂ւ��𖼏��s�������������P�U�̎����̂́C�����Ē��荇���Ă��肢��킯�ł͂Ȃ��u�S���ւ��̂܂����c��v��g�D���C���܂��܂Ȍ𗬂�[�߂Ă���B����Ȋ����̈�Ƃ���2001�N�W���ɂ́u�`�ь�(������������)�v�x���̂��߂̃R���T�[�g���������������Ȃ����B�u�����ь��v�Ƃ́C�o�Y��̕�e�̑ٔՂ�����̂ւ��̏��Ɋ܂܂�錌�t�̂��ƂŁC�����a��Đ��s�ǐ��n���Ɍ��ʂ�����Ƃ����B�ւ��̂܂��͂ւ��ɂ��Ȃ�Љ���������n�߂��B

�@�@�E�S���ւ��̂܂����c��̃z�[���y�[�W

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://page.freett.com/shou_ta/n_hyaku/heso01.htm

�@�@�E���{�̂ւ��@���e�s�@�@http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/icity

�@�@

�@�@

***********************************************************************************************************

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| 1-9�@���m���͂Ȃ����É�������Ȃ��́H ���{�͂Ȃ���㌧����Ȃ��́H �@�@�@�����̌��ߕ��C�{�ƌ��̈Ⴂ�Ƃ��E�E |

�@���݁C�킪���͂P�s�P���Q�{�S�R���̂S�V�s���{���ɍs���敪�����B���̂����C�k�C���ƁC���C�{��C�Q�n�C�ȖC���C��ʁC�_�ސ�C�R���C�ΐ�C���m�C�O�d�C����C���ɁC�����C����C���Q�C����̂P�V�̌��������ƌ������ݒn�����قȂ�i��ʌ��͂̌������ݒn�͂Q�O�O�P�N����V�������������������s�j�B�����ł悭�����͎̂��̂悤�ȋ^��ł���B

�@�E�����ƌ������ݒn����v���錧�C��v���Ȃ����C���̂킯�́H

�@�E����������ȂǁC��N�ȏ�e����ł������������Ȃ������ɂ��悤�Ƃ��Ȃ������̂��H

�@�E�{�ƌ��̈Ⴂ�͂Ȃɂ��H�i�����s�����a�P�W�N�܂ł͓����{�������j

�@���̂��Ƃɂ��Ė����ȗ��C���̂悤�Ȑ�������B�p�˒u���̍ۂɐV���{�́C�����ېV�ɍv�������˂ɑ��Ă͌������ݒn���������Ƃ��邱�Ƃ�F�߁C�G���邢�͔͂̔˂ɑ��Ă͂����F�߂Ȃ������ƁB���ہC�������⍲��ȂNj�B�{�y�̂V�����ׂĂ͌����ƌ������ݒn����v���C�R���⍂�m�Ȃǂ���������v����B����ɑ��āC�������V���{�ɒ�R�����K���C�����C��ÂȂǂ͌�������u���ꂸ�C���H�z��˓����̒��S�ł������ɒB���̐��C�����O�Ƃ̖��É��C����̖{���ł���֓��ł���t�������C�������ݒn�͌����ƈ�v���Ȃ������B�Ȃ��C��͂��O�Ƃ̘a�̎R���{���́u�������v�ƂȂ�͂��������������B�����Ȃǂ͍]�˂Ƃ����n�����̂��̂���������Ă��܂����B

�@�����C���Ƃ��Ă͂������낢���C�P�W�V�P�N�̔p�˒u���㐔�N�Ԃ����C���É������䌧�����݂������C��G�d�M��]���W����y�o�����F���y��̂P�ł��鍲��͂܂������ɂȂ��Ă��Ȃ������B

�@���쌧�ł͂��̂悤�ȃG�s�\�[�h���c����Ă���B

�@�u�R���R���C�p�˒u���ŐM�Z����V�������ɂ��ɂ�Ȃ��B�Ȃ悢�Ă͂Ȃ����v

�@�u�t���C���́i�݂����j���͂������ŁH�v

�@�u���߂���C����Ȏ���S�����l�ǂ��ɏ����Ƃ����̂��B�����ł͂ǂ�����v

�@�u���������n���̌S�������Ă���悤�ł��B�v

�@�u���߂���C�l�S����V����̂���v

�@�u�P�������C���̂��̂���I�v

�@�u�����������v

�@�u�z�K���͂������v

�@�u�E���C�_�l���v

�@���������̖��C�P������O�߂��ɂ��������쑺�̖��ɗ����������B���O�H���u�n���v��聄

�@�܂�C���������́C�l�������C�n�d�����C�������Ȃǐ��̂Ȃ��l�X�Ȑ������v�������������킽�������Ȃ��Ŏ��{���ꂽ�p�˒u�����C���������݂���S���������Ƃ��邱�Ƃ��炢����{�Ŗ��m�Ȋ�͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����B��L�̃G�s�\�[�h�̂悤�Ȃ��Ƃ肪�����炭�S���e�n�łȂ��ꂽ�̂ł��낤�B�����C����ȂȂ��ŁC�L�^�ɂ͎c���Ă��Ȃ����C��C�푈���̓G�����̉��O�ɍ��E���ꂽ���������������m��Ȃ����Ɣۂ߂Ȃ��B

�@�Ȃ��C�������������ɍ̗p���Ȃ������̂́C���ꂩ��V���������W�����Ɠ��{��z�����߂̐l�S�̈�V�Ƃ����Ӗ����������傫���B

�@�����E���s�E��ゾ�����p�˒u���ɂ����āu�{�v�ƂȂ����B���́u�{�v�Ƃ������Ƃ͖{���́u�݂₱�C���S�n�v�Ƃ����Ӗ��ŁC�]�ˎ���ɎO�s�Ƃ��āC���ꂼ�ꐭ���E�����E�o�ς̒��S�n�Ƃ��ĉh���Ă����R�s�s��{�Ƃ��đ��̒n���Ƃ͕ʊi�Ƃ����B�u���v�Ƃ������Ƃ́C���ߎ���ɍc���̒����̂����i�������j�ƌĂ�ł������ƂɗR������B�܂��C���̌��Ƃ������Ƃ͒����̍s���敪�ɂ��g�p����Ă���C�V���{�ɂ���Ĕ˂ɕς�閼�̂Ƃ��č̗p���ꂽ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| �@1-10�@���͖k�C���ɂ������������E�E |

�@�k�C���̍L���͓��{�̖�Q�Q���C��B�Ɏl�����Q���킹�������܂��L���B�������C���̖k�C���Ɍ����ݒu����Ă��Ȃ����Ƃ́C��������m��Ƃ��낾���C���Ėk�C���ɂ��������������Ƃ͂��܂�m���Ă��Ȃ��B�k�C���̍s���敪�̕ϑJ�͎��̂悤�ł���B

�@�����@�Q�N(�P�W�U�X)�@�J��g��ݒu���C����܂ł́u�ڈΒn�v���u�k�C���v�Ɖ��̂���

�@�����P�T�N(�P�W�W�Q)�@�J��g��p�~���C���فC�D�y�C�����̂R����ݒu����

�@�����P�X�N(�P�W�W�U)�@�R����p�~�E�������C���{�����̖k�C������ݒu����

�@�����R�O�N(�P�W�X�V)�@�������P�X�̎x���ɕ�������i���݂͂P�S�x���j

�@���a�Q�Q�N(�P�X�S�V)�@�n�������@�̎{�s�ɂ��ƂÂ��C���̓s�{���Ɠ��i�̂P�n�������̂ƂȂ�

�@�܂�C��������̈ꎞ���C�������S�N�Ԃ����C�k�C���ɂ��R�̌���������Ă����B�����C�����̂R���̐l���͔��ٌ��P�S.�W���l�C�D�y���X.�W���l�C�������͂킸���P.�R���l�ɂ�����,�J������l�J�������S�ŕK�����������ɐi�킯�ł͂Ȃ������B���̂悤�ȂƂ��C�����̎F�����̐����̉e������J��]�O�]���C���ǁC�D�y�ɐV�݂��ꂽ�k�C�������S�����NJ�����悤�ɂȂ����B���̌�C�k�C���͂P�X�S�V�N�ܐ��{�̒����n�Ƃ��đ����̓��A�҂ɂ���ĊJ�����i�߂��C�l�������݂T�V�O���l�܂ő��������B

�@����ɗ]�k�����C�����S�N(�P�W�V�P)�̔p�˒u������C�������P�N�����C�k�C���̋����O�˗͉̂��ƐX���ɕғ�����Ă����������B

�@�Ȃ��C���ݖk�C���͂P�S�̎x���ɋ敪����Ă��邪�C���̎x���͌��̂悤�Ȏ����̂ł͂Ȃ��C�k�C�����L�����邽�߂ɐݒu���ꂽ�����̏o��@�ւ̊NJ��n��ł���B�k�C���̐l�X�́C�Z���������Ƃ��ɖk�C���~�~�x�������s�ȂǂƎx��������������͂��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| �@1-11 �~�̐ϐ�ʐ��E����L�^�����ꏊ���C���͓��{�ɂ������Ȃ���E�E |

�@�����⏋���C�~���ʂ��r����C���{�Ƃ͊i�i���x���̈Ⴄ�n��͐��E�ɐ���������B�������C�~�̐ϐ�ʂɂ��Ă͂킪���͐��E�L���ł��邱�Ƃ͂��܂�m���Ă��Ȃ��B���̂킪���ŁC�Ƃ�킯����n�тƂ��Ēm���Ă���̂��C�V������z�n���ł���B��̑����Ƃ��͓s�s���ł��ϐႪ�R�����z���C�R�ԕ��̒����ł͂V�`�W���ɒB���邱�Ƃ�����B�����Ȃ�ƂQ�K���ẲƉ��������ۂ��ɖ�����Ă��܂��B�����ł��̒n���ł͎��̂悤�ȃG�s�\�[�h������������B�ᓹ������Ă��ēd���ɂ܂Â����B�X�L�[�����Ă��Ė��Ƃ̉����ɗ������B���o��������Ƃ̒��ɓ]�������B�ፑ�ł͉����́u�ቺ�낵�v�Ƃ��������Ƃ������Ȃ����C���̒n���ł͉�������ʂ̂ق����������߁C�u��@��v��u��グ�v�Ƃ������Ƃ�����Ƃ����B

�@�~�G�̂��̂悤�ȍ���̌����́C�V�x���A���琁���G�ߕ��ł���B�������G�ߕ����C�g���̗������{�C��n��Ƃ��ɊC���痧�����鐅���C�𑽂��܂�ʼn_������C���{�̍����R�X�ɂ������Ă��ꂪ�����グ���C���̗₽����C�ɗ�p����Đ���~�点��̂ł���B

�@���āC�\��̐ϐ�ʐ��E��̏ꏊ�����C�ӊO�Ɏv���邩���m��Ȃ����C�V�����ł͂Ȃ��B�E���ꌧ���̈ɐ��R�ł́C���a�Q�N(1927)�Q���ɂP�P�W�Qcm�̐ϐ���L�^���C���ꂪ���E�̊ϑ��\�n�_�̒��ł͌��݂ł���P�ʂ̋L�^�ƂȂ��Ă���B�ɐ��R�͂P�R�V�V���Ƃ���قǍ����R�ł͂Ȃ����C�O�q�̋G�ߕ��������m������������ʂ蓹�ɂ�����C�ϐ�̑����ꏊ�Ƃ��Ēm���Ă���B�ɐ��R�̂ӂ��Ƃ�ʂ铌�C���V�����▼�_�������H���������̉e������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| 1-12 �k�C�����{�B����ɂ�����Ăǂ��������ƁH�E�E |

�@�k�C���̍œ�[�͓n�������̓�[���_���Ŗk�܂S�P�x�Q�S���C����{�B�Ŗk�[�͉��k�����̐�[�̑�ԍ�Ŗk�܂S�P�x�R�R���B���_���͖{�B�Ŗk�[����P�W������ɂ���B�����̐l�͖{�B�̖k�ɒÌy�C���C���̖k�ɖk�C��������Ƃ�������ςŔ��f���Ă��܂��̂ł�����ӊO�Ɏv���Ă��܂��̂��B

�@���l�ɐ���ςɂƂ��ꂸ�C���f���Ă��������B���̂������������̂͂ǂ�H

�@�@�P�j���s�{�ƎO�d���͗ד��m�ł���B

�@�@�Q�j���i�̖ʐς͎��ꌧ�̂U���̂P�ɂ����Ȃ��B

�@�@�R�j���k�n���̓�k�̋����i�X���̍Ŗk�[���畟�����̍œ�[�܂Łj�́C�������牪�R�܂ł�

�@�@�@�����Ƃقړ����ł���B

�@�n�}���Ŋm�F����C�[������������Ǝv�����C�݂�Ȑ������B���i�͂����ꌧ�̔����قǂ����肻���Ɏv���邵�C���k�n��������ȂɍL���Ƃ͂Ȃ��Ȃ��s���Ƃ��Ȃ��B���Ȃ݂ɁC���k�n���̑S���͖��É����炾�Ɛ��܂ŁC��ォ�炾�Ǝ������܂ł̋����ɑ�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| �@1-13 ���̖��������̂������x�����ƂS�P���Ƃ�����̌Ƃ́H�E�E |

�@�k�C���̖����͓����x���E��i�S�P.�U���j�Ƃ��ė��s�K�C�h�u�b�N�Ȃǂɂ��Љ��Ă��邪�C���͂��̋L�^�͍�����V�O�N���O(1931�N)�ɑ��肳�ꂽ���̂ł���B�����͎��͂��ǂɈ͂܂�C���ꍞ�ސ������o�����Ȃ��C�����ȂǂƂ͖����̌ł��������C�ߔN�͐A�����v�����N�g���̑����Ȃǂɂ���ē����x�͂Q�W�����炢�܂Œቺ���Ă���Ƃ����B�����C����ł������ł͓����k�C���̋䑽�y�i��������j�̂Q�Q����x━i�����j�̂P�V���������Ă���C���{��̍��͕ێ����Ă���B�������C���E��̍��͎c�O�Ȃ��烍�V�A�̃o�C�J���ɏ����Ă��܂����B(�o�C�J���̓����x�͂S�O��)�@�Ƃ��낪�C�����x�S�P�D�T���Ƃ������Ă̖����ɕC�G���铧���x������̌������ɂ���Ƃ����B

�@���͊�茧�̗��Ƃ����ߓ����̒��ɂ���n�������ł���B�R�����̏H�F���C���m���̗��͓��ƂƂ��ɓ��{�R��ߓ����ɐ������邱�̗��C���s���͂Q�D�T�L���Ƃ킪���̏ߓ����Ƃ��Ă͌����ċK�͂͑傫���Ȃ����C�����ɒn������邱�ƂŒm���Ă���B���̒n��C�P���ɗN���o�����̗ʂ͖�V�O�O�O�g���C���̐[���͂P�O�O���ɒB���C�Í��̐����ɂ̓G�r��~�W���R�̒��Ԃ��������Ă���B�����C�n��̌ł͂Ȃ����߁C��͂����F���E��ł��낤�B

| �@ �@�������x�̑���@�c���a�R�Ocm�قǂ̔����~�Ղ𐅂̒��ɓ���C���ꂪ�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��̐[���𑪂�B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| 1-14�@���{�̍��y�̂U�O���͐ፑ�ł��B�E |

�@�M���@�̃����v���A�ፑ�ł͉��ł͂Ȃ��c���тɂȂ��Ă��邱�Ƃ͗L�������A���ɂ����ΐ����ϐ�ɂ��g����悤�ɍ����ʒu�ɂ�������A���w�Z������̃u�����R�⊊���̃X���[�v���~�ɂ͎��O���ꂽ�肷�邱�Ƃ��A�ፑ�̐l�����ɂ͓�����O�̂��ƂȂ̂��B�ϐ��������āA���O��H�̉З\�h�^�����P�J���������{����n��������B���{�͋����ƌ����邪�A�ፑ�̐l�X�ƐႪ�~��Ȃ��n���̐l�X�̕�炵�ɂ́A���݂��ɋC�Â��Ȃ����܂��܂ȈႢ������B

�@�Ƃ���ŁA���̐ፑ�����{�̍��y�̖�U���ȏ���߂Ă���ƕ��������ƁA�u�G�b����ȂɁH�v�ƁA������ƈӊO�ȋC������B�������{�ɂ͊C������̂Ȃ����͂V���邪�A�X�L�[��̂Ȃ��s���{���͂T�����Ȃ��B�l�����B�ɂ��V�R��̃X�L�[�ꂪ�����Ƃ���A���ꌧ�������A���{�S���ǂ��ł���͍~��̂��B

�@�������A�Ⴊ�~�肳������A�ǂ��ł��ፑ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�ፑ�Ƃ������Ƃɖ����Ȓ�`�͂Ȃ����A���y��ʏȂł́A�Q���̐ϐ�̐[���̍ő�l���ݔN����50�p�ȏ�A�P���̕��ϋC���̗ݔN���ς��O���ȉ��̒n���ϐኦ��n��Ɏw�肵�Ă���B

�@�k�C���E���k�n���̂قڑS��A���쌧�����˒n���Ȃǒ����n���̓������A�{�B�̓��{�C���̂قƂ�ǂ̒n�悪����ɊY������B�܂蓌������k�͊֓��n���̕��암�������݂�Ȑፑ�Ȃ̂��B

�@����قǓ��{�̍L�͈͂��ፑ�܂�ϐኦ��n��ƂȂ��Ă��錴���́A�~�̋G�ߕ��ł���B�Ɋ��̃V�x���A�C�c���琁���o���k���G�ߕ������{�C��n��ۂɑ�ʂ̎��C���܂�Őω_�B�����A���ꂪ���{�ɓ��B���đ��������炷�̂ł���B���E�����Ă��A���{�̂悤�Ȓ��ܓx�ł��̂悤�ɐϐ�̑������͌�������Ȃ��B

�@�������A���̐�̗ʂ̓n���p�ł͂Ȃ��B�ϐኦ��n��̎R�ԕ��ł͂R�`�S���̐ϐ�͂�����܂��A�s�s���ł��P�N�̂����~����Ԃ��S�`�V�J������A�ϐ�20�p�ȏ�̐ϐ���Ԃ��P�J���ȏ゠��B�V���s�����s�̔N�ԍ~��ʂ̓��V�A�̎�s���X�N���̐ϐ�ʂ̂Q�`�S�{�ɒB����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�Ђ�����ӊO���{�n����������錻����{�̃E���I���e�v��蔲��

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F�����ȁ@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| �@1-15 ���E���̐l�X���������{�ɏW�܂������E�E |

�@���������E���̐l�X�i��U�Q���l�j���C���{�ɏW�܂�����c�c����͌������̂Ȃ����ӔC�Ȑ����̗V�т����C�ǂꂭ�炢�̖ʐς�����C���E�̑S�l�ނ����e�ł���̂��l�I�ɂ�����ƋC�ɂȂ�̂Ōv�Z���Ă݂��B

�@����l�������P�����̓y�n��^����Ɖ��肷��Ɓ�

�@�U��̕����ɂU�l�����Ԃ�z�����ė~�����B�v�Z��͖�P�������L������n�j�B���̖ʐς͓s���{���ł����Ɗ��̍L���ɑ�������B����Ńs���Ɨ��Ȃ���C�����s�̖�T�{�C�l���̔������炢�̍L�������C�Q�邱�Ƃ��l�����C�P��ɂT�l�������ꍇ�C�R����̓d�ԓ��̏�Ԃ��Ɠ����s�̍L���ł����v���B���Ȃ݂ɓ����s�́C�n����̑S���n�̂O�D�O�O�P�U���̍L���ł���B

�@�������������������āC�������E�̐l�X�������Ȃ݂̐l�����x�ŏZ�ނȂ��

�@�����Q�R��̐l�����x�͂P�R�P�W�T�l�C���̖��x�łU�Q���l���Z�ނȂ�S�V�������L�����K�v�ƂȂ�B���{�̖ʐς͂R�W�������L���Ȃ̂ŁC���ׂ̊؍��������Ȃ���ΑS�l�ނ͎��e�ł��Ȃ��B���Ȃ݂ɓ��{�̍��y�ʐς́C�n����̑S���n�̂O�D�Q�W���ł���B

�@�Ȃ����݂̐��E�̐l�����x�͖�S�U�l�ł���B

�@�����E�̐l���J�E���^�[���U�O�b���ƂɌ��݂̐��E�̐l�����X�V����Ă���B��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://english.ike1.com/Pop.htm

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

***********************************************************************************************************

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@1-16 �l���W�T���l�̉ߑa�̂܂��E |

�@�W�T���l���̐l�X������ɂ�������炸�C���k�̌��ۂŏ��w�Z�����X�Ɣp�Z�ɂȂ�ߑa�̂܂��Ƃ͂��������ǂ��̂��Ƃ��B���͎�s�����̒��S���ɂ�����c��ł���B���c��́C�c���C����C���@�C�e�Ȓ��C�ō��ٔ����Ȃǂ�����C�����݂̂Ȃ炸���{�̐����o�ς̒������ł�����B�Ƃ��낪���̐��c��̐l���͂S�P�U�W�R�l�C����͓s���Q�R�撆�ł����Ȃ��C�n���̏��s�s���݂��B����ł͕\��̐l���W�T���l�Ƃ͉��̂��Ƃ��B����͐��c��̒��Ԑl���ŁC�t�ɂ�����̂ق��͂Q�R�撆�C�Q�Ԗڂɑ����B�����ւ̊����X�C�ۂ̓��̃I�t�B�X�X�Ȃǂɖ����P�O�O���l�߂��l�X����O���痬�����C�����Ă���B�������C��ԂɂȂ�ΐl���͂Q�O���̂P�Ɍ������C�X�͂Ђ�����Ƃ���B���a�R�T�N�̖�P�Q���l���s�[�N�ɐ��c��̐l���͔N�X�����𑱂��C������h�[�i�c�����ۂ��i��ł���B

�@���̌��ʁC���c����ł͂ǂ̂悤�ȕω����������Ă��邾�낤���B�܂��C�I�t�B�X�X�̋i���X�Ȃǂ̑����̈��H�X�C�����ɂ͑����̃T�����[�}����n�k�œ�����Ă��邪�C�x���ɂ͂قƂ�ǂ̓X�͋x�Ƃ��C�X�̒��͊ՎU�Ƃ��Ă���B���H�̏a���Ȃ��C�r���X�̗��։��S�[�X�g�^�E���̂悤�ɂȂ�B�l��������C�����w�Z�̎������k�������R���Ȃ��Ȃ�B���c��ł͂��ĂP�S�Z�������旧�̏��w�Z�������T�N�x�ɂX�Z�ɍĕҐ����ꂽ�B�������C����ł��P�Z�̕��ώ��������R�R�O�l�قǂɂ����Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ��C���̂��ߑS�Z�̎q�ǂ��Ɛ搶���݂�Ȑe�����Ȃ��āC�ق̂ڂ̂Ƃ���������ɂȂ��Ă��邻�����B

�@���s�S�R��̖�Ԑl��(��Z�l��)�ƒ��Ԑl���i2005�j

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

***********************************************************************************************************

| �@1-17 ������Đ�͍~��̂��ȁH�E�E |

�@����(�ߔe)�̔N���ϋC���͂Q�Q�D�S�x�C�Ŋ����̂P���ł��P�U�x����C�������̓�����������P�O�x�ȏ�͒g�����B���_���猾���C�����Q�R�N(1890)�ɋC�ۓ��v���J�n����Ĉȗ��C�����ɉ���ŐႪ�ϑ����ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B

�@�����C�P�X�X�X�N�P�Q���Q�R���̗����V��ɂ́C�O���̂Q�Q���ɁC���A�m���Ő��߂���C����ꂪ�~�����Ƃ̏�C�ۑ�Ɋ��C���ɂ�����s�C�ǒJ���C�앗�����Ȃnj����e�n���瓯�l�̘A�����������Ƃ����L��������B�����C����̋C�ۑ�ł͂������ϑ����Ă��炸�C�����L�^�Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B

�@�P�X�U�V�N�P���P�U���ɂ��C��͂蔪�d�R��������������e�n�ɂ���ꂪ�~�����Ƃ����L�^�����邪�C���̂Ƃ��������ɂ͊m�F����Ȃ������B

�@����ɌÂ��L�^�����ǂ�ƁC�u���z�v�Ƃ�������̗��j���ɂ͂P�V�V�S�N�R���X���C�P�W�P�U�N�P���V���C�P�W�S�R�N�Q���^���C�P�W�S�T�N�Q���V���C�P�W�T�V�N�P���R�O���C���Ȃ��Ƃ��]�ˎ���ȍ~�T��̍~��̋L�^���c���Ă���B

�@����o�g�̐l���畷�����b�����C�{�y�ł͂ӂ��Ɍ��邱�Ƃ��ł��Ă�����Ō��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂́C��ȊO�ɁC���Ȃǂ̂悤�ɂ܂����������L�т��C��̓y��C�����ēd�Ԃ��������B

| �@�@ | ������̋C��

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

***********************************************************************************************************

| �@1-18 ��s��ɂȂ邽�߂̗v���́H�@���ߎw��s�s�C���j�s�s���ĉ��H�E�E |

�@�����̑升������i�����C�S���̎s��������2003�N�̂R�P�X�O����C2007�N�ɂ͂P�W�O�S�ɂ܂Ō��������B������݂�ƁC���̂����C���́C1961����827�ցC����552����195�ւƌ������������ۂ��C�s��677����782�֑啝�ɑ������B

�@�Ƃ���ŁC�s�͒����Ƃ������������Ⴄ�̂��낤���B�������s�ɏ��i���邽�߂̏������Č��܂��Ă���̂��낤���B�܂��C�s�̂Ȃ��ɂ͐��ߎw��s�s�C���j�s�C����s�ȂǂƌĂ��s�s�����邪�C�����͂ǂ̂悤�Ȏs�̂��Ƃ������̂��낤���B

�@���s�ƒ��̂����ȈႢ

| �敪 | �@�@���� | �@�@�@�s�̏ꍇ | �@�@�@���̏ꍇ |

| ���� | ���������� | �K���ݒu | �C�� |

| �Љ���厖 | �K���ݒu | �����͌��������Ȃ� | |

| �I�� | ���c��̑I���� | �s�P�ʁ@�@ | �S�P��(�S���̑������ƍ�)�@ |

| �̑I�� | �������V���O �������P�O�O���~�@�@ | �������T���O�������T�O���~ | |

| �c�� | �c���萔 | �l���T�`�P�T���l�̎s�@ �R�U�l | �l���Q���l�ȏ�̒��@ �R�O�l |

| �� | �Z���ł̋ϓ��� | �N�z�Q�T�O�O�~ | �N�z�Q�O�O�O�~ |

| �g�D | ������ | �ݒu���`�� | ���C���� |

�@���s�ɂȂ邽�߂̗v����

�@�n�������@�ł͎s�����{�s���邽�߂̗v���Ƃ��Ď��̂S�_���߂Ă���B

�@�P�j�l���T���ȏ��L���邱��

�@�Q�j�s�X�n���`������Ă��邱��

�@�R�j���H�ƂȂǓs�s�I�ȎY�Ƃɏ]���������(���̉Ƒ���)���S�l���̂U���ȏ�ł��邱�ƁB

�@�S�j���̑��C���ꂼ��̓s���{������߂�v��������Ă��邱�ƁB

�@�s���{������߂�v���ɂ́C���Ƃ������w�Z�����邱�ƁC�Ŗ����C�}���فC�X�ǂȂǂ̌����{�݂����邱�ƁC�S����o�X�Ȃnj�ʎ{�݂���������Ă��邱�ƂȂǂ�����B

�@�܂�C�P���ɐl���������s���{�s�̗v���ł͂Ȃ��̂ł���B�����C�S���̎s�̂����C��R���̂P�̂Q�Q�U�s���P�j�̐l���T���Ƃ����v�������Ă��Ȃ����C����͉ߑa�ɂ��l�������������s�����邪�C���Ďs���{�s�����シ�邽�߁C�l���̗v�����R���ł���������������C���̓����ɑ����̎s�����܂ꂽ���Ƃɂ��B

�@�����ߎw��s�s�Ƃ�

�@���݂̐��ߎw��s�s�͉��L�̂P�V�s�ł���B���ߎw��s�s�ɂ��Ēn�������@�ł́u��s�s�s���̌������Ǝs���̗��ւ̌���̂��߁C���߂Ŏw�肷��l���T�O���ȏ�̎s�v�ƒ�߂Ă��邪�C��̓I�ɂ́C�s�����������̋�ɂ킯�C�s�������C�����C�q���C�s�s�v��C����ȂǓs���{�����݂̎��������������Ƃ��ł���B

| �@�@ |

�����j�s�Ƃ�

�@�n���������i�̂��߂ɂ͂Ȃ�ׂ������̌������s�����ֈϏ�����邱�Ƃ��]�܂����B���̂悤�Ȍ��n����C�����W�N�x�Ɉ�ʎs��莖�������������������j�s���x���X�^�[�g�����B���j�s�ɂȂ�ƁC���܂œs���{�����s���Ă����d���̂����C�����C�q���C�s�s�v��ȂǓ��퐶���ɂ������̐[�������������s�Ɉڂ����B���j�s�s�ɂȂ邽�߂ɂ͐l�����R�O���l�ȏ�Ƃ����v��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ȃ��C�l���Q�O���ȏ゠��C���߂̎w������s�����s�Ƃ��鐧�x���X�^�[�g���C�����Q�S�R�N���݂S�O�s���w����Ă���B

| �@�@���j�s�ڍs���߂����Ă���s�s�@ | �@1.�����q�s�@�@2.�l���s�s�@�@3.���c�s�@�@4.�����s �@5.����s�@�@�@6.�z�J�s�@�@�@7.�ߔe�s |

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

***********************************************************************************************************

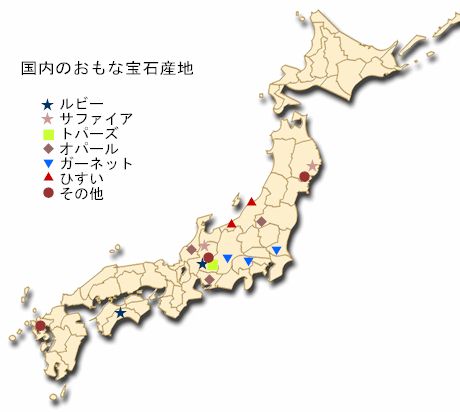

| �@1-19 ���{�ł�����̎�ł����E�E |

�@��Ƃ����C�܂��N�ł��v�������ׂ�̂��_�C�������h�����C�c�O�Ȃ�����{�ł͂܂���������Ă��Ȃ��B�������C���r�[�C�T�t�@�C���C�g�p�[�Y�Ƃ�������̌������{�̊e�n�ō̎�ł��邱�Ƃ͂��܂�m���Ă��Ȃ��B�����ŁC�����ł��̎�ł����̂��������Љ�悤�B

| �� ���r�[(�|�ʐ�) | �@���r�[�Ƃ́C�R�����_���Ƃ����z�̂����ԐF�����������̌Ăі��ŁC���̐F�̂��̂̓T�t�@�C���ƌĂ��B�Y�n�͏��Ȃ��C�l���̎R���Ɗ������여��ɎY�o����邪�C�ǂ�������Ȃ茯�����R���̑�ŁC��قlj^���Ȃ���Ό����邱�Ƃ͓���������B |

| �� �T�t�@�C��(�|�ʐ�) | �@�S���e�n�ɃT�t�@�C���̎Y�n�͏\���J�����邪�قƂ�ǂ̓��E��g���ɍ������Č����鏬���Ȃ��̂������B��r�I�嗱�̌�����������͕̂x�R���̏��여��ł���B�T�����ȏ゠��������������Ƃ�����Ƃ����B��茧�ł���ƂȂ�悤�Ȍ����Y�o����ꏊ�����邪�C�����̃T�t�@�C���͓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���C�̏W���֎~����Ă���B �@�@ |

| �� �g�p�[�Y(����) | �@�g�p�[�Y�͑S���e�n�ŎY�o���邪�C��̌��ɂȂ�悤�ȑ傫�Ȍ����̂��̂��Y�o����ꏊ�͌����Ă���B���̑�\�I�ȎY�n�͊��̕c�ؒn���ŁC��̓y�����ӂ邢�ɂ�����Ǝ��ɂ͂T�����ȏ�ɂ��Ȃ�������g�p�[�Y�̌����������邱�Ƃ�����Ƃ����B |

| �� �I�p�[��(�M�`�j | �@�z���Ƃ��ẴI�p�[���́C�ΎR���̓��{�ł͂���قǒ��������̂ł͂Ȃ��C����������Ò��C�ΐ쌧����n���C���m�����O�͒n���Ȃǂ��Y�n�Ƃ��Ēm���Ă���B�����C�Y�o�����I�p�[���͔����ۂ��s�����łقƂ�ǂ͕�Ƃ��Ẳ��l�͂Ȃ��B��ƂȂ���͎̂��F�̐_��I�ȋP���������C�Ȃ��Ȃ������邱�Ƃ͓���B �@�@ |

| �� �K�[�l�b�g �@�@�@(�������) |

�@���쌧�z�K�ӂ���C��錧�^�ǒ��C�R��������R�C�������ΐ�n���Ȃǂ��Y�n�ł���B���C�C�I�����W�C���C�ԂȂǂ��낢��ȐF�̐�����C�_��␅���ƂƂ��ɍ̎悳��邪�C��ɂȂ�悤�ȗǎ��̌����͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B |

| �� �Ђ���(�Ő�) | �Ђ����͌Õ�����ɂ͌��ʂɗ��p����C���{�ł͌Â����̏W����Ă����B�V�����C���ɂ͂Ђ����C�݂Ƃ���C�݂�����C�Ђ������悭�����邱�ƂŒm���Ă���B�����V�����̐e�s�m�C�݂ł������邪�C������ʂ̐l�ł͊C�݂ɑł��グ��ꂽ�̒��ŁC�ǂꂪ�Ђ����Ȃ̂��Ȃ��Ȃ���������̂�����B |

| �� ���̑� �@�@ |

�@��L�̕�Ηނ́C��Ƃ��Ă����炭�N�����m���Ă�����̂����C�����ł͂����ȊO�ɂ����܂��܂ȕ�Ηނ��Y�o�����B���ꌧ�̌Â��z�R�Ղ���͊C�̂悤�ȒW���u���[�̕�A�N�A�}�����C��茧�C��錧�C����������͔������s���N��O���[���̌����g���}�����C����������͂܂��X�s�l���ƌĂ��J���t���Ȕ��ʑ̂̕���Y�o�����B |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

***********************************************************************************************************

| �@1-20 ������̂�������b�E�E |

�@������Ƃ́C�������C���Ȃ킿�~�J�̍ہC�J�������ꂼ�ꔽ�Α��ɗ���ʂ̐�ƂȂ鋫�E�̎R���̕�Ȃǂ̂��Ƃ������i�����E�Ƃ��Ăԁj�B�܂�C��{�̐삪����ΕK�����̋��ɂ͕����䂪����B�����C��ʓI�ɂ͕�����Ƃ����C�����m�Ɠ��{�C�C���{�C�Ɛ��˓��C�Ȃǂ܂������ʕ����̊C�֒�����̋��E���w���ꍇ�������B����͒���������C�啪����ȂǂƂ��C�������U�O�O�O�����ɂ�����сC����Γ��{�̔w���ł���B����ȕ�����̂�������b���������Љ��B

�@�� ���{��Ⴂ������

�@���̊����ɕ\����Ă���悤�ɁC������͂ӂ��͎R�̕������ł��邪�C�����������n��J�Ԃɂ���ꍇ������B���n�����E�ƌĂ�邪�C���̓T�^�I�ȗႪ�k�C���Ύ땽��ɂ���B�Ύ땽��͖k�͓��{�C�Ύ�p�C��͗E������Ƃ��đ����m�ɗՂ�ł��邪�C�����m�֒����Ύ��̎x����ΐ�Ɣ��X��̋��E�͂킸���C���Q�O���قǂ����Ȃ��B���Ȃ݂ɂ��̕t�߂ɐ��`������B���`�̊����H�̖k�̕��ɍ~�����J�͓��{�C�ɁC��ɍ~�����J�͑����m�ɗ����Ƃ��B

| ���@�C�݂܂łR�O�O���̕����� �@������Ƃ����C���n�̒������ɂ��肻���Ȃ��̂ŁC�܂����ۖk�C���̓n�������ł����}�̂悤�ɂقڔ����̒��������䂪�����Ă���B�������C�����̕t�����̕����C�當��(��Ԃ�)���ӂ���ł́C�R�n���C�߂��܂Ŕ����Ă���C���̎R�n�����{�C�Ƒ����m���镪����ƂȂ��Ă���B���{��C�ɋ߂�������ŁC�C�݂܂ł킸���R�O�O���C�當�ؓ��̖k�Ζʂɍ~�����J�́C�鑾��Ƃ��ē��{�C�܂Ŗ�U�O�����̗�������B���ƂQ�O�O�{�̉����ł���B �@ |  |

�@�� ���{�꒷��������

�@���k�n�����k�Ɋт����H�R���͑S���S�O�O�������z���C���{�ő�̎R���ł���B�����āC�n�`�I�ɂ͓��{�C�Ƒ����m������{�Œ��̕�����ł���C�C������̎R���̓����ł͑傫���ς���Ă���B���̓��{�C���̓V�x���A���琁���G�ߕ��̉e���������C�~�ɂ͐Ⴊ�����B���̑����m���́C�e����u��܂��v�ƌĂ��₽�����̉e���ŁC�Ăɂ͂����Η�Q����������B

�@�܂��C�{�B�������̒��쌧����C����ɐ��̒����n���ł́C������ƌ����͂��܂��v���Ă��Ȃ����C���H�R���́C�H�c�C�R�`�Ɗ��C�{����C���k�n���ł́C�����䂪�C���̗��ꂾ���ł͂Ȃ��C���X�S�O�O�����ɂ킽���āC�C��C�Y�ƁC�s���C�������킯�Ă���B�@

| �@�� ���{�ꍂ�������� �@���{�ō���̕x�m�R�C��Q�̍��������k�x��L�����A���v�X�C���n�C�䍂�C�����x���A�Ȃ�k�A���v�X�C�ӊO�ɂ��������{�̉����ƌĂ��R�O�O�O�����̍���́C���{�C�Ƒ����m���镪����Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�{�B�������̕�����́C���̒n�}�̂悤�ɁC�b��C�����C�M�Z�̎O���̋��̍b���M(���Ԃ�)�x2475m����S���̓��{�ō��n�_��ӎR����1375m���o�Ĕ����x2899m�C���K�����o�Ē����A���v�X�ؑ]��x2956m�C�ؑ]��ƐM�Z����钹�������o�ď�Ɗx3026m�Ƒ������C�W��3000�����z���̂͂��̏�Ɗx�����ł���B �@��Ɗx�́C�ɐ��p�ɒ����ؑ]��̎x����ː�C���{�Œ��̐M�Z��̏㗬����C�_�ʐ�ƂȂ��ĕx�R�p�ɒ����{��̎O�͐�̕�����ƂȂ��Ă���C�U�O�O�O�����ɂ�����ԓ��{�̑啪����̍ō��n�_�Ȃ̂ł���B �@�Ȃ��C���̏�Ɗx�͎R���߂��̏���(2700m)�܂ŁC��ƃX�J�C���C�����ʂ��Ă���C�Ԃœo�邱�Ƃ��ł�����{�ꍂ���R�ł�����B |  |

�@�� ���{�C�Ƒ����m�֗�����

�@�����̎ʐ^��������悤�B�ʐ^�̎�O���痬��Ă������͂����ʼnE�ƍ��ɗ��ꂪ�������B���̗���́C�₪�ď���ƂȂ�C���̐��E��Y�̔�˔��싽����x�R����C�x�R�p�ւƗ����B�E�̗���͒��ǐ�ƂȂ�C�s���o�Ĉɐ��p�֒����B�����̐ɂ͎ʐ^�ł͓ǂ݂Ƃ�ɂ������C�u���{�C���������m�v�Ə�����Ă���B

�@����K�x�Ɍ������{�̐����́C���̂Ђ邪�̍����Ŏʐ^�̂悤�ɓ�k�Q�̗���ƂȂ��āC���{�C�Ƒ����m�֒����B�Ђ邪�̍����͓~�̓X�L�[��Ƃ��ē��키���C���͐��m�Ԃ��Q������t�ɂ����ΖK���B�ʐ^�̏ꏊ�͑S���ł�����������������Ƃ��Đ�������C�����P�T�U�������ɂ����Č�ʂ̕ւ͂悢�̂����C�ؗ��̂Ȃ��ɂ��邽�߁C�C�Â��ό��q���قƂ�ǂ��Ȃ��̂��c�O���B

�@�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@

�@�� ������Ŕ���o�����̒�

| �@���Ɍ��X�㒬�́C������̊ό������Ƃ��Ċ��p���悤�ƁC���a�U�R�N�C�u������T�~�b�g�v��S���ɌĂт������B�����ɂ́C�������ꋴ�C���킩������Ȃǂ�����C�S���ŗB��̕�������e�[�}�ɂ����������ꎑ���ق�����B �@���̒��̕�����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�܂��C�C���X�T���C�{�B�ł͂����Ƃ��Ⴂ�����䂪���̒��ɂ���B������������Ƃ����Ă��R�ł͂Ȃ��C�E�̎ʐ^�̍��J�삪���́C���{�C�Ɛ��˓��C�̋��ƂȂ��Ă���B�O�g�������璆���R�n�֑����R���݂̒��ŁC���Ð삩��X��~�n���o�ėR�ǐ�֔����郋�[�g�́C�Ȃ��肭�˂�����n�т������C�u�X���L�v�ƌĂ�Ă���B�n�����g�����i�݁C�����C���ʂ��P�O�O���㏸�����Ȃ�C�����n���͂����Ŗ{�B�Ɛ藣����Ă��܂����낤�B �@�܂��C�ʐ^�̒��قǂɐ��ɐ��~����Ă��邪�C���͂������獶�֕��Ă��闬�ꂪ����B���J��͉��Ð�ƂȂ��Đ��˓��C�֒������C���̕������ꂪ�R�ǐ�ƂȂ��ē��{�C�֒����ł���B |  |

�@�� �l���ɂ͕����䂪�Ȃ��H

�@

�@�������C�l���ɂ����ĕ�����͑��݂���B�l���ō���̐ΒȎR�n��]��R�����n�`��͂���ςȕ�����ł���B����ł́C�l���ɕ����䂪�Ȃ��Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��B

�@�����m����̎����������Ԃ���l���R�n�́C�N�ԍ~���ʂR�O�O�O���z����킪�����w�̑��J�n�тł���B�����āC���̖c��ȉJ�����W�߂Ă���̂��C�l���R�n���瓿������C�I�ɐ����֗����g���ł���B�Ƃ��낪�C�k�l���܂荁�쌧�∤�Q���̐��˓����݂́C�傫�ȉ͐삪�Ȃ��C�×����₦�����s���ɔY�܂���Ă����B���˓����݂̐l�X�ɂƂ��ẮC���̖L���ȋg���͌Â����A�]�̂܂Ƃł������B�����ŁC���̔z���ő��������������C���ł͋g���ɂ͑����Y�_����r�c�_�����z����C����p�����]��R�����т��C�g���̐��͎l���S���ɕ��������悤�ɂȂ����B�܂�C�l���R�n�̐��́C�l���̂ǂ̒n���ɂ��ʂ��Ă���B����ȈӖ��ł́C�l���ɕ�����͂Ȃ��ƌ����Ȃ����낤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Q�l�����u���{�̕�����v�x�@���r

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

***********************************************************************************************************

-------------------------------------------------------------------------

| �@1-21 �t�[���Ȃ�قǁc�@���ā@�ǂ��̌��͂��낤�H�E�E |

�@�@�@�@1) �@�@2)

�@�@2) �@�@3)

�@�@3) �@�@4)

�@�@4) �@�@�@5)

�@�@�@5)

�@1) �X���@�`���X�����̂��̂ł��B

�@2) �O�d���@�O�d�́u�݁v���f�U�C�����������́B�^���������Y�i�̐^��Ɍ����܂��B

�@3) �ΐ쌧�@�ΐ�̊������f�U�C�����B�̕����͔\�o�����ł��傤�ˁB

�@4) ���������@�F�������Ƒ�������Ɉ͂܂ꂽ���͍����ł��B

�@5) �É����@�������x�m�R�ł��ˁB��������O��C�E�����ɓ������ł��B

�@�p�^�[�������������Ƃ���ŁC����ł͎��̌��͂͂ǂ��̌��H

�@�@�@�@6)![]() �@�@�@7)

�@�@�@7)![]() �@�@�@8)

�@�@�@8)![]() �@�@�@9)

�@�@�@9)![]() �@�@�@10)

�@�@�@10)![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͂������N���b�N |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

-------------------------------------------------------------------------

| 1-22�@�u�J�K�G���v�����ƉJ�v���Č�������ǐM���Ă����́H |

�@���{�͎l�G�̈ڂ�ς��̖L���ȍ������C���ꂾ���ɒn���ɂ���āC�G�߂ɂ���Ă��܂��܂ȋC�ەω���������B�C�ۂ̕ω��������ɖ������Ă�������C�l�X�͕���_�C���z�⌎�C���A���̂悤������o���I�ɓV�C��\�����C�����e����q���p���ł����B����Ȑ�l�����̒m�b�̓V�C�\��C�Ȋw�I�Ɍ������Ƃ��C���̓I�������Ăǂꂭ�炢���낤�B�܂��C�S���e�n�ɂǂ̂悤�Ȍ����`�������邾�낤���B

�@

���@�V�C�Ɋւ��錾���`���|���̓I�����́H

| �@ | �@�[�Ă��͐��� | �U�U�� | �@�R�Ɋ}�_��������ƉJ | �V�T�� | |

| �@���Ă��͉J | �U�R�� | �@���낱�_���o��Ɨ����͉J | �V�R�� | ||

| �@������Ɣ~�J�������� | �W�S�� | �@�_�̒��肩�k������쓌���ƉJ | �U�W�� | ||

| �@�J�K�G�������ƉJ | �U�U�� | �@�_�̒��肩�쐼����k�����Ɛ��� | �W�R�� | ||

| �@���C�N���̑��ɐ��H��������ƉJ | �T�U�� | �@�����C�g�������͉J | �U�U�� | ||

| �@�H�̐����͓���͐����Ȃ� | �U�V�� | �@���~�̗��͏�����Ƃ��Ȃ��W�� | �U�O�� | ||

| �@�����������܂������ƕ��������Ȃ� | �V�O�� | �@���̎���ɗւ��ł���Ɨ����͉J | �U�R�� | ||

| �@�����̎R���߂��Ɍ�����ƉJ | �U�W�� | �@���������앗�C�����͉J | �U�R�� |

���@�V�C�Ɋւ���S���e�n�̌����`��

| ���J�����������т���ƉJ�B(�k�C��) ���A����������Ƒ����o���肷��ΉJ���߂��B(�k�C��) ����ː����ُ�ɑ���ΒÔg������B(���) �����킵�_���o��Ƃ��킵���務�B(��茧�E���挧) ���c�o���̒��C�J���߂��B(�R�`��) ���g�C�����L���ƉJ�ɂȂ�B(����) �������̏����ǂ���������ƉJ�B(��ʌ�) ���}�g�R�ɓ����_���o��Ǝ����ȓ��ɍr���B(�Ȗ،�) �������悭��ẮC�H�ɖL��B(�Ȗ،�) ���N��������ƉJ�B(�����s) ����s�@�_���o��ƉJ���߂�(��t���ȂǑS���e�n) ���C�̓����_�͗[���ɂȂ�B(�ΐ쌧) �����낤���o�����Ƃ͉J�B(�x�R��) ���[���̓��͑D�o�̂��邵�B(�_�ސ쌧�E���䌧) ���J�������ɏオ��ƁC��ɑ吅���o��B(���䌧) |

���T���P���ɉJ���~��ƁC�R�������č~��B(�É���) ���L�����ƉJ�ɂȂ�B(���m��) ���ԂƂ�ڂ����������ԂƑ啗�������B(���m��) �����̗��̋��̖ڂ��ɂ��Ȃ�ƉJ���~��B(���쌧) �����̗t�������͂��Ƒ��ɂȂ�B(���쌧) ���~�C��b�R�ɉ_��������Ɣ�b���낵�������B(���ꌧ) ���~�̉Ԃ����������č炭�Ƃ��̔N�͑�J�B(���{) ���t��Ԃ���������Ət����������(���Ɍ�) ���~�̖�C�k�̋��闂���͋G�ߕ��������B(���R��) ���J�i�g�R�_(�Ԃ��Ă����_)�̓V�P�̑O�G��B(���m��) �������͉J�C�[���͐���B(������) ���ї������q�ɂ��ΐ���C���ꂢ�Ɏ���ƉJ(������) �����̏u���͑啗�̂���(���茧) ���̉Ԃ���܂ō炫�I����Ɣ~�J���オ��B(��������) ���W���S������Ŗ��Ƒ䕗������B(���ꌧ) |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| 1-23�@���{�͐��E�ň�ԒZ�������̍��@�z���g�H�@ |

�@�C�M���X�����E�꒷�������������ł��邱�Ƃ͂��������m��l�������B���������́u�O���[�g�E�u���e������іk�A�C�������h�A�������v�p��\�L�ł́uthe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland�v48�����̒����ł���B�Q�Ԗڂɒ��������́C�k�A�t���J�̃��r�A�C���������́u�僊�r�A�E�A���u�Љ��`�l���W���}�[�q���[�����v�Ƃ����C�uthe Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya�v45�����Ƃ���������������B

�@���̋t�ɐ��E��Z�����̍��͂ǂ����ƌ����C���ꂪ�ӊO�ɓ��{�Ȃ̂ł���B�������C���̍��̓J�^�J�i���g���̂Œ����Ȃ邪�C���{�͊����Q����������Z���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���{�̐��������́C�p��\�L�ŁuJapan�v�̂T�����C���ɂ��C���h�iIndia�j�X�y�C���iSpain�j�C�Ȃǂ������T�����̍����B

�C���N�iIraq�j�`���h�iChad�j�}���iMali�j�Ȃǂ͂S���������C���������ƂȂ�ƁC�R�J���Ƃ��u���a���v�𖼂̂��Ă���C�p��\�L�ł��uRepublic of �����v�ƍ����͒����Ȃ�B�����Ƃ��C���{�����Đ�O�܂ł́u����{�鍑�|the empire of Grreat Japn��������B

�@���Ȃ݂ɁC���E�꒷���s�s�����Љ��ƁC�^�C�̎�s�o���R�N�ŁC�������̂́ukrungthephphramahanakhonbowonratanakosinmahintharayuthaya mahadilokphiphobnovpharad radchatanipurirom udomsantisug�v���ƂP�V�T�����C�u�V�l�̓s�C�Y��Ȃ�s��C��ߓV�̕s��̕�ʁC��ߓV�̐푈�Ȃ����a�Ȉ̑�ɂ��čō��̓y�n�C���̕�ʂ̔@���S�y�����s�C���X�̑剤�{�ɕx�݁C�_���������ďZ�݂������C��ߓV�����z�_���B�V���k�J���}�����đ���I����ꂵ�s�v�Ƃ����Ӗ������B�����C�P�V�T�����̒���Bangkok�̕������Ȃ��̂��ӊO�����C�o���R�N�͊O���l�����t�����Ăі��i�쐶�X�����̑��̈Ӂj���������B���E��Z���n����3-12���ǂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@***********************************************************************************************************

| 1-24�@���O���̕s�v�c?! |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� ���{�ꑁ���炭���@���ꌧ���d�x�@�P�� ��������

�����C�����悤�₭���������Ǝv���C����͂����Ԍ��̋G�߂��B����{���k���̖{�����ł́C���N�C�P�����{����2����{�ɂ����ē��{�ꑁ�����Ղ肪�J�Â����B�{�������̒����ɂ��т���W��453���̔��d�x�̘[���璸��܂Ŗ�R�����̓��͖�S�O�O�O�{�̍��̃g���l���ƂȂ�C�����̍��̐X������т͓��{�ꑁ���t���y�������ƌ����O�̉Ԍ��q�łɂ��키�B����̍��́C�����E�L���E�q�J���U�N���ƌĂ���ނŁC�Z���ȃs���N�F�̉Ԃ��炩����B���̍��̓����́C�����Ԓቷ�ɂ��炳��Ȃ��ƊJ�Ԃ����C����ł����g�Ȓn��قNJJ�Ԃ��x���Ȃ邱�Ƃł���B���̂��߁C�{�y�ł͍��O���͖k�シ�邪�C����ł́C���d�x����n�܂�C����s�C�ߔe�s�C�{�Ó��ƂȂ�ƍ��O���͓쉺���Ă����B�]�k�����C����ł͉Ԍ��Ƃ����Ă��C���̖̉��ɕٓ����L���C����������ŃJ���I�P�ő����ȂǂƂ������K�͂Ȃ��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �{�y�ň�ԑ����炭�� �É����͒Ò� �Q�� ��������

�@����ȊO�ł����Ƃ����������炭�Ƃ���́C��B�ł��l���ł��Ȃ��C������ƈӊO�ȐÉ������ɓ��̉͒Ò��ł���B���̌����z�[���y�[�W���J���ƁC���Ղ�͏t�ł͂Ȃ��~�̃C�x���g�Ƃ��ďЉ��Ă���B���̒��̍��́C�͒Í��ƌĂ�C���炫�ŗL���ŁC���N�C�Q���P�O�����납����Ղ肪�J�Â����B�͒Í��̓q�J���U�N���ƃn���U�L�I�I�V�}�U�N���̎��R��z��ƍl�����C���a�R�O�N����C�����̎G�n�Ɏ������Ă���̂�n���̐l�������C���̌�C���̐l�X�����y�ɓw�͂��C���ł͉͒Ð�̒�ȂǂɂV�O�O�O�{�܂ő������B�Ȃ��C�߂��ɂ͊ϔ~�̌��������C�~�ƍ��̉Ԍ��������ɂł���Ƃ��B���ɂ͐ጩ�����ē����ɂł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� ���{��x���炭���@�k�C�����쒬���x���� �U�� ���������@

�@�k�C�����R�n�̕W��1,100���̍��n�ɂ��鈮�x����ł́C���N�C�U�����{����V����{�ɂ����ă`�V�}�U�N�������J�ƂȂ�B�Q�O���N�O�C�n���̗��ق̐l�X����S�O�{�̕c�����H������ĈڐA���C���ł͖��N�C�J�Ԏ��ɂ́u���{�Ō�̉Ԍ��v�Ə̂����C�x���g���J�Â���C�����̉Ԍ��q���K���B�P���ɉ�����X�^�[�g�������O���͔��N�������Ă���ƃS�[������킯�����C���̎R�X�͒Z���Ă��I���C�X���ɓ�������g�t���n�܂�Ƃ����B���{��x�������炭�ꏊ�́C���{�ꑁ���g�t��������ꏊ�ł�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�n���̑f�v��蔲��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@***********************************************************************************************************

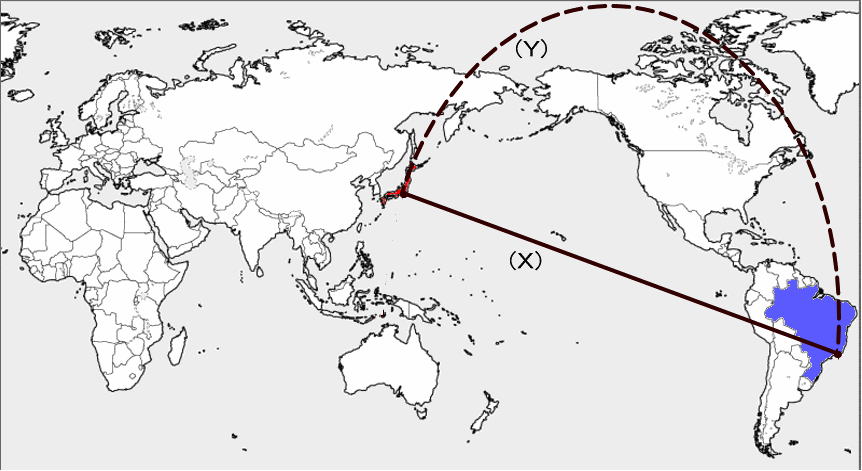

| 1-25�@���{�̗������Ăǂ��H�@�ŒZ�R�[�X�́H�E�E |

�@�n���V���Ă݂āC���{�̂��傤�Ǘ����ɂ��鍑��T���Ă݂�ƁC���ꂪ�u���W��������ł��邱�Ƃ����B���̗����̍��u���W���i���I�f�W���l�C���j�܂ŁC���c��`���璼�s�ւ͂Ȃ��C�j���[���[�N�o�R�Ŗ�24���ԁC�����Z���Ɗ�����̂������Ɗ�����̂��͐l���ꂼ�ꂾ���C���ہC�����Ȃǂ����čŒZ�R�[�X�ōs����Ƃǂ̂悤�Ȍo�H�ɂȂ邾�낤���B

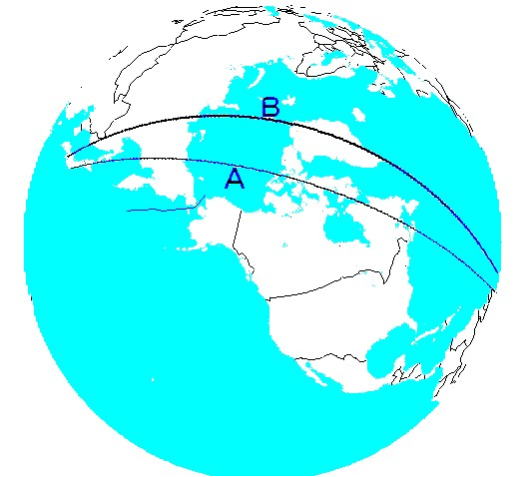

�@�� �T�} | �� �U�} �@  �� �V�}�@�@ �@  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� | �T�}�́C����ꂪ�����Ƃ��悭�ڂɂ��鐢�E�n�}���B���̒n�}��ɒ�K�Ăē����|���I�f�W���l�C�����Ō��Ԃ�(�w)�̂悤�ɂȂ�B�������C���̂������́C���̂悤�Ȑ��E�n�}�ł�(�w)���ŒZ�R�[�X�ɂȂ炢���Ƃ͂��������Ǝv���B���̒n�}��ɓ����|���I�f�W���l�C���Ԃ̍ŒZ�R�[�X���L�������(�x)�̂悤�ɂȂ�B�北�R�[�X�ƌĂ��o�H�����C���E�n�}�Ƃ����·T�}�̂悤�Ȓ����`�̒n�}��������Ă�������ɂ́C���W���܂ł̍ŒZ�o�H���C�����m����܂������ʂ�Ȃ��̂͂��Ȃ�ӊO���B�k�C���|�I�z�[�c�N�C�|�V�x���A�����|�k�ɊC�|�k�ă��t�u���h�������|�吼�m�|�u���W���Ƃ����o�H�ɂȂ�B �@�U�}���������������B�n����̂Q�_�̍ŒZ�R�[�X�����߂�����Ƃ��V���v���Ŗ��Ăȕ��@�́C�Q�_�ԂɎ����s���Ƃ͂�Ƃ��B�����|���I�f�W���l�C���Ԃ̍ŃR�[�X�͂`�̂悤�ɂȂ邪�C�T�}�ł͂����肵�Ȃ��Ă��C���̐}�Ȃ�Δ[����������Ǝv���B �@�Ȃ��C����͓���(���c)����̏ꍇ�����C���(��)����ł��������낤���B���E�n�}�̒��ŁC�����Ƒ��̈ʒu�̍��Ȃ�Ă킸���Ȃ��̂��Ǝv��ꂪ���������|���I�f�W���l�C���Ԃ̍ŒZ�R�[�X�����߂�ƁC�U�}�̂a�̂悤�ɂȂ�B���{�C���c�f���C�k�ɓ_�̐�����ʂ�C �k�đ嗤�͒ʂ�Ȃ��B�������N�_�Ƃ���ꍇ�Ƃ��Ȃ�Ⴄ�o�H�ƂȂ�B ����ɁC����(�ߔe)���N�_�ɂ��Ă݂悤�B�ߔe�\���I�f�W���l�C���̍ŒZ�R �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@*********************************************************************************************************** �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@*********************************************************************************************************** �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�܂��C�R�̐������C�R�ɂ��Ă̖��m�Ȓ�`���Ȃ��C�c�O�Ȃ�������Ȑ��l�͂Ȃ��B�������C����ł����{�ɂ͂ǂꂭ�炢�̐��̎R������̂��C��S�S�O�O���̍��y�n���@���s�̒n�`�}����C�O�O�ɂ���𐔂����l������Ƃ�������������B����ȓr�����Ȃ���Ƃ������̂́C����������Ƃ����l�ŁC�R�Ƃ͖����̓d�@���[�J�[�ɋ߂�T��S���̎R�X��o�邱�Ƃ����C�t���[�N�ɂ��Ă���l���B��������́C�S�����J�o�[����Q���T�番�̈�̒n�`�}�����ׂčw�����C�P�������ƂŒn�`�}�̒��ɖ����L�ڂ���Ă���R���L�^���Ȃ��琔���Ă������B�����āC���グ���R�̐��͎����P�W,�O�R�Q�C���̐��ʂ́w���{�R�������x�Ƃ����{�ɂ܂Ƃ߂��Ă��邪�C�����ɂ́C�������Ă�����{�̂��ׂĂ̎R�X�����^����Ă���B���{�����̎R�X��ԗ������M�d�Ȏ����Ƃ��āC���̖{�̕]���͍����B

�@�Ȃ��C���n�Ƃ́C�~�����J���W�܂��ĉ͐�ƂȂ�C����ɉ͐삪�������Ă���傫���Ȃ�C�͌��܂ŒB����{���Ǝx���̈�A�������C�ꋉ���n�͈�ʂɏ㗬�̂ǂ̂悤�ȏ����Ȑ�ł��ꋉ�͐�ł���B���̂��߁C���쌧����ȂǓ������̌��́C�����S�悪�M�Z���ؑ]��Ƃ������P���͐�̗���ɂȂ邽�߁C�����ɗ�����͂��ׂĂP���͐�ŁC�͐�͂P�{���Ȃ��B�t�ɑ傫�ȉ͐삪�Ȃ����ꌧ���ɂ͈ꋉ�͐삪�P�{���Ȃ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�n���̑f�v��蔲��

***********************************************************************************************************

�@�������C����Ƃ����Δ�����ʕ{�ȂljΎR�̋߂��ɂ���Ƃ��C���[�W�����邪�C�ΎR�̂Ȃ��Ƃ���ɂǂ����ĉ��N���̂��낤���B���͉���ɂ͂Q��ނ���B��͉ΎR���̉���A�����̉��z������ƁA�k�C���Ɠ��k�n���A�É������璷�쌧�ւ����Ă̖{�B�������A�����đ啪���ȓ�̓��B�̂P�Q�̓����ɑS����̂W�R�����W�����Ă��邪�A���傤�ljΎR�����z����n��ƈ�v���Ă���B�n���̃}�O�}��M���Ƃ��鉷��ŁA�o��(�k�C��)�A����(�Q�n��)�A����(�_�ސ쌧)�A�M�C(�É���)�A���C(��)�A�ʕ{(�啪��)�ȂnjÂ����痘�p����Ă��鉷��ɑ����B �@�������A��ΎR���̉��������B��ʂɒn���̉��x�͂P�O�O���[���Ȃ邲�Ƃɖ�R�x�㏸����Ƃ����A�[�w�M���ƌĂ�鍂���̒n�������n�w�̊���ڂȂǂɉ����ėN�o����ꍇ������B�ΎR�̂Ȃ����n����l���ɂ��A�L�n(���Ɍ�)�A���l(�a�̎R��)�A����(���Q��)�Ȃǂ̌Â�����l�X�ɐe���܂�Ă��鉷����̂͂��̂��߂ł���B �@���Ă͊C�ꂾ���������ӂ���̒n���ɂ����Â̊C���w�����邱�Ƃ͒m���Ă���A�@��Z�p���i�������ߔN�A�����p���ӂł͂P�O�O�O�������[�x�܂Ō@�艺���鉷��J�����������ł���B������2003�N�ɃI�[�v�������w��]�ˉ���x�̏ꍇ�C35�x�̉������A�P�S�O�O���̒n�ꂩ�疈���Q�S�O���b�g�����ݏグ�Ă���B�������Ƃ��[���̂͐X���̘Z����������A�@��[�x�͎��ɂQ�V�P�S���ɋy�сA����̉��x�͂��������̐[���Ƃ��Ȃ��92�x�̍����ł���B �@���ꂾ���[���@�킷��ƋC�ɂȂ�̂͂��̔�p�A�ߔN�͌@��Z�p�̐i���ɂ��A�P��������T�`�V���~���炢�����ꂾ�Ƃ����B�������C�@�킵�Ă����o�Ȃ�������ǂ��Ȃ�̂��낤���B���R�C�@��O�Ɏ��O����������������{���邽�߁A���s����Ƃ������Ƃ͂قƂ�ǂȂ����������C����ł��A�Q�O�O�V�N�C�����w����ʌ��̃L�����p�X���łV�O�O�O���~�������ĂP�T�O�O���܂Ō@�艺�������C���ǁC����Ώo�Ȃ������Ƃ������s�������B �@�܂��C����Ƃ����������Ƃ��Ƃ��ƗN���o�Ă��邢����u���������v���C���[�W����l�������Ǝv�����C��[�x�̉���̏ꍇ�̓|���v���g���Ēn�����瓒�����ݏグ�Ă��铮�͐�ł���C�N�o���铒�͖����ł͂Ȃ��B�N�o�ʂƓV�����ɂ�鋟���ʂ��C�n���ł��܂��o�����X���Ƃ�Ă��Ȃ���Ȃ炸�C�P�O�O�O�������[�x����̏ꍇ�C�[�x�������قǒn�����̋��������Ȃ��Ȃ�B���̂��߁A���݂ł͑����̎����̂��A��[�x����̊J���ɂ������āC�Ԃ̋��������ȏ㗣�����Ƃ��`���Â�����C����̗g���ʂ��K�������肷��Ȃǂ̑���u����悤�ɂȂ����B���Ȃ݂ɓ����s���t���ȂǓ����p���ӕ��ł́C�͂P�O�O�O���ȏ�Ԋu���J���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�@�@�E���{����g�o�@http://www.spa.or.jp/ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�Ђ�����ӊO���{�n����������錻����{�̃E���I���e�v��蔲�� �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�� �����͍��ł��z���g�ɂR�V�V�U���H �@�u�x�m�R�̂悤�ɊF�Ȃ낤�i�R�V�V�U���~�i�i���j�v�������������C�x�m�R�̕W���R�V�V�U��������Ȍ�C���킹�Ŋo�����l�͑����Ǝv���B���̐��l�́C�P�X�Q�U(�吳�P�T)�N�ɂ́C�x�m�R�R���̌�����ɎO�p�_�̕W���ݒu���ꂽ�Ƃ��ɕx�m�R�̕W���Ƃ��ꂽ���̂Ō����ɂ͂R�V�V�U.�Q�X���Ƃ��ꂽ�B�������C���ꂩ��W�O�N�]�C�֓���k�Ђɂ��n�k�̗��N�Ⓘ�~���e�n�Ŕ������C�܂��C���̊Ԃɑ��ʋZ�p���i�i�ɐi�������B���ہC���{���̍����k�x�C�k�C���̍ō��x�ȂǑ����̎R�X�ŕW���l����������Ă���B�͂����ĕx�m�R�͖{���ɍ��ł��R�V�V�U���Ȃ̂��낤���B �@���C���ʂ�n�}�쐬���s���@�ւƂ��ĐV���ɔ����������y�n���@�́C�P�X�U�Q(���a37)�N�ɁC�x�m�R���̎O�p�_�̕W��ݒu�������C�x�m�R�̐V���ȕW���l�\�����B���̍��C�x�m�R�́C�����ƔN��20���l�Ƃ�������o�R�҂̂��߂ɁC�R���̊�̕��i�݁C�{���͖��݂���Ă���͂��̕W���C�啔����I�o�����C�|�O�̏�Ԃɂ������B���y�n���@�́C�W�̂܂��ɐ�ς݁C�R���N���[�g�ŕ⋭���C�V���ȕW�����R�V�V�T.�U�R���Ɣ��\�����B�U�Ucm�Ⴍ�Ȃ������C�l�̌ܓ�����ƂR�V�V�U���C���Ƃ��u�~�i�i���v�͎��ꂽ�B �@���̌���C���x���O�p�_���ӂ̕�C�͍s��ꂽ���C�x�m�R�̕W���͕ύX����Ȃ������B�������C�P�X�X�R(�����T)�N�C���Ԃ̌��݉�Ђł���听���݂̃v���W�F�N�g�`�[�����C�x�m�R�̍������v�������K�͂ȑ��ʒ��������{���C���̂Ƃ����\���ꂽ���l���傫�Ȕ������ĂB �@���̌v���́C�����V���ȑ��ʖ@�Ƃ��Ē��ڂ���n�߂��f�o�r���ʂƐ������ʂɂ���Ď��{�������̂ł���B�听���݂́C�g���l�����ݍH���Ȃǂɉ��p���邽�߂̂f�o�r���ʕ��@�̌����J���̈�Ƃ��Ă��̕x�m�R�̑��ʂ����݂��B�V�`�W�l�̃`�[����50���Ԃ��₵�ĂQ�琔�S��̑��ʍ�Ƃ��s�����B���̌��ʁC����ꂽ�x�m�R���̎O�p�_�̕W���͂R�V�V�S.�X�V���C���y�n���@�̌����l���66�Z���`�Ⴂ���̂ƂȂ����B�w�x�m�R 66�p�Ⴉ�����x�w�W���R�V�V�T���ɂȂ邩���x�����̐V���̌��o���ł���B�q�ǂ��̂���Ɋw�Z�ŏK�����u�~�i�i���v���ς�邩���m��Ȃ��ƁC���̌��ʂɑ��锽���͑傫���C�O�����f�B�A������₢���킹���������Ƃ����B�����C���̑��ʂ͍��y�n���@�����{�������̂ł͂Ȃ������̂ŁC���̔��\�ɂ���ĕx�m�R�̕W�������肳�ꂽ�킯�ł͂Ȃ������B���̌���C�R�V�V�U���[�g�����x�m�R�̌����ȕW���ł���C�听���݂̌v���l�ɂ��Ă��C�v���̏ڍׂ��킩��Ȃ�����Ƃ������Ƃō��y�n���@�̃R�����g�͂Ȃ������B �@�Q�O�O�Q(�����P�S)�N�C���y�n���@�́C�O�p�_�Ɋ����ĕx�m�R���ɓd�q��_�̎x����ݒu�����B�d�q��_�Ƃ́C�f�o�r�q������̓d�g����M����A���e�i��ʐM�p�@�퓙���i�[���������R�`�T���قǂ̃X�e�����X���̎x���ŁC���݂͑S����P�Q�O�O�J���ɐݒu����Ă���B�x�m�R���ɐݒu���ꂽ���̓d�q��_�́C�x���̐�[�̕W���͂R�V�V�T.�T�������C���̒ꕔ�͂R�V�V�S.�X���C�u�~�i�i���v�ɓ͂��Ȃ������B�������C�u�~�i�i���v�O�x�ڂ̊�@����������B�ʏ�C�O�p�_�͂��̎R�̍ō��n�_�ɐݒu����Ă���Ǝv��ꂪ�������C���ۂ͕K�������O�p�_�����̎R�̍ō��n�_�ɂ���킯�ł͂Ȃ��B�O�p�_�ƍō��n�_���قȂ�R�́C�S���ɐ������̗Ⴊ���邪�C�x�m�R�̏ꍇ���C���ۂ̍ō��n�_�́C�O�p�_����k��12���[�g���̊��ŁC�W���͂R�V�V�U.�Q������B�����C���̏ꏊ�͋}�s�ȊR�ɂȂ��Ă��邽�߁C�O�p�_�͏ꏊ�����炵�Đݒu�����Ƃ����o�܂�����B���̂��߁C���y�n���@�́C�x�m�R�̕W���R�V�V�U���[�g���͕ύX���Ȃ����Ƃ\���C�܂����u�~�i�i���v�͎���B��@�͔�����ꂽ�B�@ �@ ���@�R���͐É����H����Ƃ��R�����H �@�x�m�R���É����ƎR�����̌����ɂ��邱�Ƃ͑����̐l���m���Ă���B����ł́C�R�V�V�U���̎R���͉����ɂȂ�̂��낤���B�n�}�����J���ƁC���傤�ǎR����ʂ��Ăقړ����ɋ��E����������Ă��邪�C�悭����ƎR���t�߂��瓌�����ɂ��ĂP�O�L���]�肾���C���E���������Ă���B����͈���~�X�ł͂Ȃ��C���ۂ��̐��L���ɂ͋��E�����Ȃ��B�܂�Q���̋��E������Ȃ̂��B���łɁC�]�ˎ���ɏx�͂ƍb��Ƃ̂������ŁC�R���͂ǂ���ɑ����邩�Ƃ�������������C���{���ْ�ɏ��o�����Ƃ����L�^������B�x�m�R���̋A�����͂��Ȃ�Â����炠��C���݂��܂������Ɏ����Ă��Ȃ��B �@��O�͌R����̗��R������C�����x�m�R�̎R���ӂ�����Ǘ����Ă������C���ɂȂ��ĕx�m�R�����_�̂Ƃ���x�m�R�{�{��ԑ�Ђ��C���L�����咣���đi�ׂ����������o�܂�����B���̍ٔ��́C�ō��ق܂ő����C�P�X�V�S�N�C�x�m�R�W���ڈȏ�͐�ԑ�Ђ̂��_�̂ƔF�߂锻�����o���ꂽ�B�������C���L���̌����͂������̂́C�n�Ђ��m�肹���C���������ĐÉ��E�R�������̋��E�����������Ƃ��ł����C�R���������ɋA������̂��͖������܂��Ă��Ȃ��B�Ȃ��Œ莑�Y�ł͐�ԑ�Ђ̖{�{������É����֔[�߂��Ă���B �@���E�����߂��鑈���́C�m�̓������킸�C�×��C�₦�����Ƃ��Ȃ��C�ǂ��ł��N���肤��C�����ė��������G�ɗ��݁C����������Ȗ�肾�B�s���{���̋��E�Ɍ����Ă��C���݁C�����ɂ͂Q�O�J���قǂ̖���n�悪����C�s�����ԂƂ��Ȃ�C�S�V�s���{���̒��ŁC���̂悤�ȑ���������Ă��Ȃ����͈���Ȃ��قǂ��B �� �x�m�R�����邱�Ƃ��ł�������Ƃ������ꏊ�͂ǂ��H �@��ʌ��ɕx�m���s�C�Q�n���ɕx�m���������邪�C�_�ސ쌧�����ɂ͕x�m�����C�����s���� ���x�m����C�x�m�����u�C�x�m����C�x�m�����Ȃǂ̒n��������C�֓��n���ɂ͕x�m���Ƃ����n�����e�n�Ɍ�����B�����������Ȃ��C��C������ł����]�ˎ���ɂ́C�]�˂̋ߕӂł�������Ƃ���������̏ォ��͋ъG�̂悤�Ȕ������x�m�̎p��]�ނ��Ƃ��ł����B�]�˂��q�� ���̌i�F���D���C����͌���̐l�����������ŁC�����Ȃǂ̂悭���ꂽ���ɁC�r���̒J�Ԃ��牓���ɕx�m�R�����������͉��ƂȂ��C�����������̂��B�������C�����ȊO�̐l�ɂƂ��Ă��x�m�R�͓��ʂȎR�ŁC�S���ɂ́����x�m�ƌĂ��R���R�O�O�قǂ���Ƃ����B �@���āC�x�m���Ƃ����n���͊֓��ȊO�Ō����邪�C�z�����m�̕x�m�R��]�ނ��Ƃ��ł���� �͂ǂꂭ�炢�͈̔͂��낤���B�܂��C�x�m�R��������ł������ꏊ�͂ǂ����낤���B�ȑO�C�m�g�j�����̂��Ƃɂ��ăh�L�������^���[�ԑg������������Ƃ�����B����ɂ��ƁC�x�m�R�̎��͂�S���̕��n�Ɖ��肵���ꍇ�C�n���͋��̂Ȃ̂ŗ��_��͕x�m�R�̎��͂Q�R�U�������x�m�R�����邱�Ƃ̂ł�����E�������B�����C���ۂ̒n�\�ɂ͋N��������C�ǂ�Ȃɕx�m�R�ɋ߂��Ă���Q��������ƌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����C�Q�R�U������艓���n�_�ł����Ă� �����R�ɓo��Ό��邱�Ƃ��ł���B�����C�x�m�R�[�̐��̌ΔȂ�b�{�~�n�암����́C���̎R���ז��ƂȂ��ĕx�m�R�������Ȃ��B�������C�V��Ɍb�܂ꂽ�Ȃ�C�֓���~����͂ނ��� ���ƁC�k�A���v�X�̎R�X�C�Y�Ȃǂ̎O�d���̊C�ݕ��C�����͋��s�{��a�̎R����������邱�Ƃ��ł���炵���B����ł͎��ۂɕx�m�R������������Ƃ������n�_�͂ǂ����낤���B �@���x�m�R�̂����ȉ��]�n�_

�@���ɂQ�P�̓s�{������x�m�R�����邱�Ƃ��ł���B��C�����݁C����ɕ�����~���Ƃ��ɉ��]���₷���B���͈ȑO���m���̏��q��`���痣����������̔�s�@����_�C�ɕ����ԕx�m�R�����]�����o��������B��s�@���炾�Ǝl���Ⓦ�k�̏��ł��x�m�R�����邱�Ƃ��ł���͂����B �� �x�m�R���̊m���́H �@�@�� �ޗǎ���ȍ~�̕x�m�R�̕���

�@��ϕ��ł́C�x�m�R�̖k���R�[�ő�K�͂Ȋ���ڕ����N����C��ʂ̗n�◬���k�[�̖{���Ɓu���̂��݁v�ƌĂ�Ă����߁C����̂��ݣ�͂Q�ɕ��f����C���i�Ɛ��ɂȂ����B�n�◬�ɕ���ꂽ�R�[��̂͐������C�ƂȂ�������n��g���l����n����`�������c���Ă���B��i���́C�L�j�ȗ��ő�K�͂̕��ƂȂ����B�x�m�R�����ڕt�߂̓쓌�ΖʂɐV���ȉΌ����J���C�V���������[�g���̃}�O�}�����o���C�����͉ΎR�I��ΎR�D�ƂȂ�C�ΐ����ɏ���ĂP�O�Okm�ȏ㗣�ꂽ�]�˂ɂ��������~�肻�������B �@�������C��i���Έȗ��C�x�m�R�͂R�O�O�N�ԁC���ق𑱂��Ă���B�߂������C���͂���̂��낤���B�����̉ΎR�w�҂�n�k�w�҂����܂��܂ȗ\�z�����Ă��邪�C��v���Ă���͕̂x�m�R�͂������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B������̗\�����Ȃ��ˑR������킯�ł͂Ȃ��B�������C���C�x�m�R�̎��ӂł͕x�m�R���������ɓ��������Ƃ������������̒��p�o���Ă���Ƃ����B2011�N�C�C�m�n�k�w�҂̖ؑ��������͎��ɏЉ��T�̒����������2015�N�܂łɕx�m�R���啬����\��������ƌx�����Ă���B

�@���{��C�ے��͌����ɂ͕x�m�R�̕��̒���\���Ă��Ȃ��B�������C��������ɕx�m�R�̑啬��������C�l�́C���퐶���C�Y�ƁC��ʒʐM�ȂǍ��x�������Љ�ɗ^����e���͗\�z�����Ȃ��B�×��C�x�m�R�̗D��ȎR�e�͓��{�l�̐S�̎x���ł���C�ւ�Ƃ���Ă������C���ꂪ�i�v�s�ς̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����{�l�͎��o���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B �@�@ ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��������R�S����C���q������U,�Q�O�O���l�C�ǂ�������c��`���������ē��{��ł���B���̍L���́C�R�O�O�O���ƂQ�T�O�O���̊����H�����ꂼ��Q�{�C�v�S�{�C�~�n�ʐς͂P,�U�W�Pha�C�H�c��`�̍L���́C�����f�B�Y�j�[�����h�̖�R�Q�{�C�c���̖�P�Q�{�C�R����͌��ȂǕx�m�܌̍��v�ʐς����L���B�܂��C�����Q�R��̂����قڔ����̐��c��E������E�����楑䓌��E�n�c��E�ڍ���E�a�J��E�����E�L����E�r���̂P�O��̖ʐς�����C�S���̎����̐��̂V.�U���ɂ�����P�R�V�̎s���������L���B �@���Ȃ݂ɁC�H�c��`�̐������̂́u�������ۋ�`�v�C�Z���͓����s��c��H�c��`�ł���B�Ȃ��C����`�̏Z���͐�s��B��`�k1�Ԓn�C�������ۋ�`�͏튊�s�Z���g���A�P���ځC��`�̒ʏ̖������̂܂ܐ����ȏZ���ƂȂ��Ă���B�������C�V�������ۋ�`(���c��`)�̏Z�� �͐��c�s�̍����_��Q�S�Ԓn�C�܂��������ʂ̏Z���ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�r�b�N���ӊO���{�n���v��蔲���C���e

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@***********************************************************************************************************

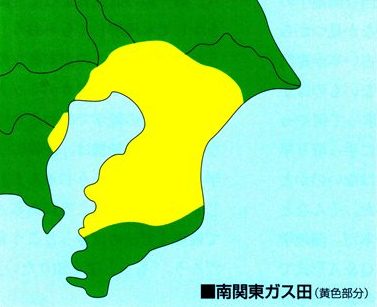

�K�X�����o����\��������Ƃ����B�����s���������t���ɂ����Ċ֓��n���암�̂P�s�S���̒n���ɂ́C��֓��K�X�c�ƌĂ�鐅�n���V�R�K�X��L�x�܂ޒn�w���L�����Ă���B�������C���̋K�͂̓n���p����Ȃ��C�̖����ʂ͖�S�O�O�O���������C����͍����C�����ԂŌW���� �����Ă��铌�V�i�C�̃K�X�c�̖�Q�{�ɒB���C�������킪���ő�̖����ʂ��B��t���Ό��s�Ȃǂō̌@����Ă��邪�C���݂̐��Y�ʂ𑱂��Ă��C����800�N�͌͊����Ȃ��ʂ��Ƃ����B ���̔��������Ȃ�Â��B��t���̊O�[�n���ł́C��␅�c�̐��ʂɖA���u�N�u�N�ƗN���オ�錻�ۂ��Â����猩���C�n�ʂ̊���ڂ���������R�����������邱�Ƃ�����C�̂̐l�X�͂�����u�S�v�Ƃ��ŋ���Ă����B�����ȍ~�C�l�X�͂��̓V�R�K�X���ɗ��p���n�߂��B �O�[�̑��X�ł́C���d��������l�X���C���̐H�����ɂȂ�ƒn�ʂɏ����Ȍ����@��C��������o�Ă���V�R�K�X�ɓ_���ē��������肵�Ă����Ƃ����B���݂ł��C�O�[�ł͎��Ɛ��̓V�R�K�X��˂����_�Ƃ�������B�������C�K�X��̓^�_�C�r�j���n�E�X�̒g�[�Ȃǂɂ��� �p����Ă���B �@��ƂƂ��ẮC���݁C��t�����ł͂X�̃K�X��Ђ��V�R�K�X�̍̎���s���Ă���B�����C����ł���t���̓V�R�K�X���Y�ʂ́C�����̔N�ԏ���ʂ��猩��ƁC�c�O�Ȃ���P���ɂ������Ȃ��B����Ȃ�C�����ł��V�R�K�X���̌@����悢�ł͂Ȃ����B�������͎v���B���ہC�P�X�V�O�N�㏉�߂܂ł́C�s���ł��r��͌��t�߂œV�R�K�X�̍̎悪�s���Ă����B�������C�n�Ւ����������C���̌�C�̌@����Ȃ��Ȃ����B����ł��C���̓����Z�p�v�V�ɂ��C����ꂠ����ő�K�͂ȓV�R�K�X�J�����n�܂邩�॥����Ɗ��҂������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@********************************************************************************************************

�@�����܂ŏ����C��t���ɂ͎R�炵���R�͂Ȃ��̂ł͂Ǝv��ꂻ�������C�[�������̓�[���ɂ͂��������������R������B�x�Îs�̓암�C�Y�ꐅ���ɖʂ��ċ�(�̂�����)�R�Ƃ����ς�������̎R������B�W���͂R�Q�X���C���̖��̒ʂ��Ղ��ނ��o���̃m�R�M���̐n�̂悤�ɂȐ藧�����Ő��������C�ƂĂ��R�O�O�����̎R�Ƃ͎v���Ȃ��������R�e�ł���B���̈Зe����C�]�ˎ���̉�ƒJ����́C���R����{���R�}��̒��œ��{�W�O���R�̂����ɐ������قǂŁC�Y�ꐅ��������ЂƂ���ڗ����߁C���Ă͓����p�ɓ���D���ڈ�Ƃ��Ă����B �@�܂��C�k�C���Ɖ��ꌧ���������S�T�s�{���͕K�����̌��Ƌ���ڂ��Ă��邪�C���֍s���ɂ͕K�����n��˂Ȃ炸�C�����ɎR���܂������Ȃ��̂͐�t���݂̂ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�r�b�N���ӊO���{�n���v��蔲���C���e

�@�ʏ�C�I�[�����̓A���X�J��J�i�_�Ȃǖk�ɊC���ݕ����ɂȂǍ��ܓx�n��Ɍ����Č�����V�̌��ۂ����C���͓��{�̋�ɂ��������I�[����������邱�Ƃ�����B���{�Ŋϑ��ł���I�[�����͒�ܓx�I�[�����ƌĂ�C�J�[�e����ɗh�ꓮ�����ܓx�n��̃I�[�����Ƃ͂�� �قȂ�C�Ԃ�����C���܂蓮���͂Ȃ��B���{�ł́C�̂͐ԋC(������)�ƌĂ�C�����Ƃ��Â��L�^�Ƃ��ē��{���I�ɁC�������q�����Ă� ���U�Q�O�N�Ɂu�V�ɐԐF�̋C�����ꂽ�B�����͈�䂠�܂�C�(������)�̔��̂悤�ł������B�v�Ƃ����L�q���c����Ă���B��������ɂ��C������Ƃ́w�����L�x�ɁC�u�k�̋�ԋC�������ė����B���̒��ɔ����ӏ����܃J���قǂ���C��������B���낵�����i�Ȃ�v�Ƃ����L�q������C�����̐l�X���I�[���������|�̌��i�ƂƂ炦�Ă������Ƃ��킩��B �@��ܓx�I�[��������{�Ō��邱�Ƃ��ł���̂́C�P�O�N�ɂP�x���炢�̊m�����Ƃ����Ă���B���z�̍��_����������������ƁC���z�\�ʂŃt���A�ƌĂ�鋐��Ȕ�����������C���̉e���Œn����̊e�n�Ɍ��������C������������B��ܓx�I�[�������o������̂͂��̂悤�Ȏ��ŁC�ŋ߂ł́C�Q�O�O�R�N�P�O��������P�P�����߂ɂ����Đ���ϑ����ꂽ�B�k�C���e�n�ł͓���ł����邱�Ƃ��ł��C�B�e�ɐ��������A�}�`���A�V�̃t�@���������Ƃ����B����ɁC���̂Ƃ��̒�ܓx�I�[�����́C���ꌧ�M�y���ɂ��鋞�s��w����d�g�Ȋw�����Z���^�[�ł��ϑ����ꂽ�B�M�y�ł́C���̂Q�N�O�̂Q�O�O�P�N�R���ɂ��ϑ�����Ă���C�{�B�ł̊ϑ��Ƃ��ẮC�P�X�T�V�N�ɐV�������Ŋϑ�����Ĉȗ��S�S�N�Ԃ肾���������B�����C�{�B�̂悤�Ȓ�ܓx�ł͓���ł̊ϑ��͓���C�܂������ł��Q�O�O�R�N�ȍ~���炭�I�[�����͊ϑ�����Ă��Ȃ��B �B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ْ��u�r�b�N���ӊO���{�n���v��蔲���C���e �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@***********************************************************************************************************

�@�{�y�����֖�P�V�O�Okm�̑����m��ɉ��m����������B�S�O�O�O���̊C��ɕx�m�R���̎R�����т������C���̎R�����C�ʂɂ��傱���Ɗ���̂��������̂����m�������B��������S�T�O�O���C��k����P�V�O�O���C���͂P�Pkm�قǂ̃T���S�ʂ̒��ɁC�����ɂ͓������C�k�����Ƃ���Q�J���̏����Ȋ₪���낤���ĊC�ʂ���o�Ă��邾���ŁC������l���ł���B�������͕W���O.�X���C�ʐςP.�T�W�u�ňꓙ�O�p�_������B�k�����͕W���P.�O���C�ʐςV.�W�U�u�C���{�œ�[��������������B�Q�̓������킹�Ă��X.�S�u�ɉ߂����C�U��̍L�����Ȃ��B�P�X�R�R�N�̊ώ@�L�^�ł͂T�̏������������Ƃ���Ă���B�������C�g�ɂ��Z�H���������C�P�X�W�O�N��ɂ͂Q�ɂȂ��Ă��܂��C�c�����Q�̓����C������ď��ł���̂��킩��Ȃ��ƂȂ����B�����Ő��{�͂P�X�W�V�N����Q�W�T���~�������ĕۑS�H�����n�߁C���������g�u���b�N�ƃR���N���[�g�ň͂݁C�`�^�������̋��Ԃ����Ԃ��ĕی삵���B �@���m�����Ƃ����Ă����Ⓓ����Z�܂Ȃ������ۂ��ȓ��ɂ��ꂾ���̑�H��������̂́C�������r���I�o�ϐ�����m�ۂ��邽�߂ł���B���m�����𒆐S�Ƃ��锼�a�Q�O�O�C���̌o�ϐ���͖�S�O�����u�ɂ���сC���{�̍��y�ʐς�����B�����́u���m�����͓��ł͂Ȃ��C��ɂ����Ȃ����߁C�o�ϐ���͐ݒ�ł��Ȃ��v�Ǝ咣���Ă��邪�C������ۖ@������m�����͓��̒�`�����Ă���B  �@�@ �@�@ �@�� ���[�@�����s�쒹��<�����s>�@���o�P�T�R�x�T�X�� �@�쒹���͓��������Q�O�O�O�����C���}���ւ̖�Q�{�̋����ɂ���C�q��@�̒���ւȂǂ͂Ȃ��C���Ԋ�n�i��ʌ��j���玩�q���@�Œ��s���Ė�S���Ԃ�����B�P�ӂQ�����̂قڐ��O�p�`�����C�ʐς͂P.�T�Pk�u�C�C���͂����Ƃ������ꏊ�ł���W���̕��R�ȗ��N�T���S�ʂ̏��� �ȓ��ł���B�@�@ �܂��C�쒹���͓��{�C�a�`�}���A�i�C�a�������ɂ���C���{�B��̃n���C�Ɠ��������m�v���[�g��ɂ��铇���B���ꂪ���R�ł͂Ȃ����낤���C�A�}�`���A�����̋敪�ł͓��{�ł͓쒹���������I�Z�A�j�A�ɑ����Ă���B�@���ɂ͂P�S�O�O���̊����H������C���q���E�C��ۈ����E�C�ے��̎{�݂�����B���Ő�������̂͂����̎{�݂̊W�҂����ŁC��ʐl�͓��֓n�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�q���e���r�Ȃǂ͎�M�ł����C�V����e���r�̂u�s�q���P�T�ԕ��܂Ƃ߂āC�H����������ƂƂ��ɏT���̔�s�@�ő�����B�܂��C���̓��͓��{�ł����Ƃ����Ɉʒu���邽�߁C���̏o����̓��莞�����Q���ԂقǑ����B�����C�ǂ�ȂɊu�����Ă��Ă������͓��{�ł���C���̓��ŕ�炵�Ă���l�����̎��v�̎��Ԃ͖{�y�Ƃ�������ł���B�������C���Ă͂��̓��ɃA�����J�̉��x���������Ԃ��Ă������C�����͓��{���Ԃ����Q���ԑ����O�A�����Ɠ������Ԃ��g���Ă����B�l�������\�l�̓��ɂȂ�ƂQ�̎��Ԃ��������킯���B  �@�� �Ő��[�@�^�ߍ���<���ꌧ>�@���o�P�Q�Q�x�T�U�� �@�^�ߍ����́C���͂Q�V.�T�j���C�ʐςQ�W.�W�Wk�u�C�l���͖�P�V�O�O�l�C�Ŗk�[�C�œ�[�C�œ��[�C�Ő��[�̂S�̓��̂����C�B��C�N�ł����R�ɓn�q�ł��铇�ł���B�������C����{������쐼�֖�T�O�O�����C���\���������Ƃ��߂����C����ł��W�O�����ȏ㗣��Ă���B���̊ό��ē��Ȃǂɂ́C�V�C�̂悢���ɑ�p�����]�ł���ƏЉ��Ă��邪�C��p�܂ł͂P�P�P��������C��قNjC�ۏ����̂悢���łȂ��Ă͌��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�n�}�ł͂����ׂɑ�p������悤�Ɋ����邪�C�Δn�|�؍��ԂS�X.�T�����C�k�C���|�����ԂS�P�����ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ苗���͗���Ă���B�@���ւ͔�s�@���邢�̓t�F���[�ōs�����Ƃ��ł���B��s�@�͐Ί_�����珬�^�W�F�b�g�@�������P�։^�s���Ă���C�ߔe������T�ɂS�։^�s���Ă���B�Ί_�����邢�͓ߔe�ŏ��p���C�����ɉH�c�𗧂Ă��̓��̂����O�ɂ͂����^�ߍ����ɓ������邱�Ƃ��ł���B �@���͈��M�ыC��ɑ����C�N���ϋC����23.9���C�n�`�͋N���ɕx�݁C���̒����ɂ͂Q�O�O���قǂ̎R������C�f�R��ǂ̊C�ݐ���l�Ֆ����̈��M�уW�����O��������B�ŋ߁C�^�ߍ��̊C��Ń_�C�o�[���l�H�̌������̂悤�Ȃ��̂������C�C���Ղł͂Ȃ����ƃ}�X�R�~�𑛂����� �̂͋L���ɐV�����B �@�� �Ŗk�[�@�k�C���𑨓�<�k�C��>�@�k�܁@�S�T�x�R�R�� �@�k���̓y�͍���(���Ȃ���)�E��(���Ƃ��)�E�F�O(��������)�̂R�̓��Ǝ���(�͂ڂ܂�)�����ō\������Ă���B�ʐς͂����Ƃ��傫�� �𑨓������ŁC����{���ɐΊ_����{�Ó������������������܂艫�ꌧ�̂P.�T�{�̍L��������C�����s����{��肸���ƍL���B�����Ƃ��������������ł��ʐς͏��}�������Ƃقړ����ł���B�k���̓y�S�̖̂ʐς͂T,�O�R�Uk�u�C��t���∤�m���������L���B�܂��C�k�C���ɂ����Ƃ��߂����������̊L�k���͍��������̔[���z(�̂�����)������킸���R.�V�����̋����ɂ���B���㓇�͖�t(�̂�)��������P�U�����C����͐V���ƍ��n���܂ł̋����̖����B�k���̓y�Ƃ����C�͂邩�����̕ƒn�Ƃ����C���[�W��������Ă��邪�C����Ȃɋ߂��C�����čL�����X�Ȃ̂ł���B �@���݂̖k���S���̐l���́C���V�A�̓��v�ɂ��Ζ�P���V�O�O�O�l�C���ׂă��V�A�l�œ��{�l�͂��Ȃ��B��O�͖�T�O�O�O�l�̓��{�l���������Ă������������ɂ̓��V�A�̍����x�����������Ԃ��Ă��邾���ŁC��Z�҂͂��Ȃ��B�@�k���̓y�̎��ӊC��͖L���Ȑ��Y�����Ɍb�܂�C�P�X�S�T�N�̃\�A�R�̐N�U���O�ɂ́C�S���S�̂Ŗ�P���V�O�O�O�l�̓��{�l���C�T�P�E�J�j�E�R���u����ʋl�߉��H�ɏ]�����C���������Ă����B�������C�\�A�R�̐�̂ɔ����C���͂œ���E�o������C�c�����l�X���������҂���C�S���ɂ͓��{�l�͂܂��������Ȃ��Ȃ����B �@����̃T���S�ʂ̊C�ŒN�ł��X�L���[�o�_�C�r���O���y���߂�悤�ɁC����(���Ȃ���)�̊C�ŗ��X�̉��̃N���I�l�����߂Ď��R�ɃX�L���[�o�_�C�r���O���y���߂���������K��Ăق����B

�@�@�@���쒹���C�ۊϑ����@�@http://www.data.kishou.go.jp/obs-env/minamitorishima/ �@�@�@�@���^�ߍ����@http://www.town.yonaguni.okinawa.jp/yonaguni-info/ja/index.html �@�@�@�@���k���̓y����@http://www.hoppou.go.jp/�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@*******************************************************************************************************

�@�����{�ł́C�C�m�v���[�g�ł��鑾���m�v���[�g�����{�C�a����I�z�[�c�N�v���[�g�̉���30�`40�x�̊p�x�Œ��ݍ���ł���C���{�C�a���琼��250km������̓��k�n����k�C���ŁC���傤�ǒ��ݍ��C�m�v���[�g�̐[�x��100�`150km�ɒB����B���̒n��̒n���Ő������ꂽ�}�O�}���C�ΎR�Ƃ��Ēn�\�ɕ��o����̂ł���B �@��B�t�߂ł́C�t�B���s���C�v���[�g�������{�����}�Ȗ�60�x�̊p�x�Œ��ݍ��݁C�C�a����100km������ɉΎR������B �@�����{���B�̉ΎR�̈ʒu���݂�ƁC�C�a�ƕ��s�Ɉ��̋������u�Ăė��ɕ��z���Ă��邱�Ƃ�������B���̉ΎR���z�̊C�a���̋��E���悷�郉�C�����ΎR�t�����g�Ƃ������C�n���Ń}�O�}�����������v���[�g�̐[�x��100�`150km�̃��C���ɂ�����B�ΎR�t�����g���C�a���ł́C�n���̃v���[�g�̐[�x�����߂Ƀ}�O�}�͐������ꂸ�C���������Ēn�\�ɉΎR�͌����Ȃ��B �@�I�ɔ�������l���t�߂ł́C�v���[�g�̒��ݍ��ފp�x��15�x�ȉ��Ɛ��߁C���̒n��̒n���ł̓v���[�g�̐[�x��100km�ɒB�����Ă��炸�C�}�O�}����������Ȃ����߁C�n�\�ɂ͉ΎR�������Ȃ��ł���B

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

��猩���H�c��`

��猩���H�c��`