木曜会の活動は1980年ごろから始まった。われわれメンバーは3人とも教育大学の出身である。大学では、当時、影山教授のゼミでいろいろな方面からの研究のアプローチが試みられた。もともとは、体育、スポーツの社会学的な研究が出発点となっていたが、この分野にとらわれることなく、より広い領域に研究対象を広げ、それぞれがそれぞれの興味を持った分野にアプローチしてその研究成果を発表するという形をとっていた。

木曜日の午後9時ごろから、時には深夜に至るまで、影山研究室でそれぞれのレポートが発表され、さまざまな意見が交わされた。その後われわれは、影山ゼミを巣立ち各方面で活躍することとなったが、木曜日の研究会は影山研究室からわれわれのそれぞれの自宅へと活動場所を変え、3人の持ち回りという形でその後も長きにわたり継続されている。

木曜会での研究成果や活動は、さまざまな形で発表されることとなったが、以下に整理しながら述べていくことにしたい。

研 究 所 概 要

エ ピ ス テ ー メ サ ロ ン

| 東 郷 研 究 所 | 梅森台研究所 | 春日井研究所 | |||

|---|---|---|---|---|---|

|

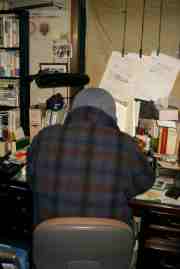

→東郷研究所の部屋 あふれんばかりの書物に囲まれている。しかも完全防音設備が整っている。 |

|

→梅森台研究所は暖房がなくここでの研究はエコロジー的スタイルを余儀なくされる。 |  |

→春日井研究所も本があふれる。ここは仕事部屋も兼ねておりビジネスグッズが所狭しと設置してある。 |

| 東郷研究所で、自由すぽーつ研究所のおなじみのシンボルを指で示している。茶菓子を食いながら議論に明け暮れる。 → |  |

この研究所も本で溢れており、震度5クラスの地震が起こると、研究員は膨大な本の重みによって圧死してしまうだろう。 → |  |

彼は子煩悩である。仕事中であれ、子供を一時も離さない。おいたをしてキーボードを打っちゃてもアラアレなどと言いながら顔は微笑んでいるやさしいパパだ。 |  |

人物とその著書の研究

(1) イバン イリイチ

イバン イリイチへの取り組み

われわれは教育学部出身であるため、イリイチの「ディスクーリング ソサエティー」の思想は、大変エキサイティングであった。何せ「学校のない社会」の提案なのである。われわれの研究は従来、「如何に学校において教育に取り組むか」という点にあって、まさか、学校のないの社会、あるいは教育そのものを問う思考を持ち合わせていなかった。

ところでこのイリイチの存在については木曜会のメンバーである岡崎研究員が最も注目していた。彼はその当時、木曜会の研究員の中にあって唯一現役の教師であった。その彼が「学校のない社会」を提案する、イリイチに注目したことは驚くべきことであった。さらに彼は、イリイチの書物が東大系の教育学者によって翻訳され、それが「脱学校の社会」と訳されたことに関し疑問を呈していた、山本哲士に注目していたことも驚きである。行動的である岡崎研究員は、さっそく、山本哲士やその他、教育界に新しい波をもたらした思想家たちの身内の集会に参加し、彼らと親交を深めたのである。ここで得られた人間関係は、以後われわれの研究において多くの成果をもたらすきっかけを作ってくれた。

われわれのイリイチへの取り組は、岡崎研究員が先の集会においてもたらしてくれた情報によって始まることとなった。ところが、これがやってみるとなかなかの難物であり、全く一筋縄ではいかなかった。しかし幸い、岡崎研究員が親交を深めた山本哲士の論文や書物、ゼミなどによってかなり理解することができた。イリイチは、山本哲士の考えによると、教育学あるいは教育を批判しよりよい教育学あるいは教育を提案していくという観点は全く持ち合わせていなかった。その点、イリイチの「学校のない社会」を訳した東大系の教育学者は全くの誤訳をしていたのであり、それは単なるミスではなく思考パラダイムそのものに問題があったのだ。イリイチは教育学あるいは教育そのものの成り立ちを、歴史、社会、文化、哲学などの観点から精緻に調べ上げ「ディスクーリング」の言説を述べ始める。われわれ木曜会のメンバーはこうした視点に立っているイリイチに学ぶことで、その研究視野をグローバルに広げることができた。

(2) 岡崎 勝

岡崎研究員の挑戦

岡崎氏はさらにパワーアップして、「子育て」改革を中央出版より出した。この本は、著者である岡崎氏とともに朝日新聞2001年6月10日朝刊の名古屋版で紹介されている。おりしも、あの児童殺傷事件が一面を埋めているときに、また、「いじめられ」小6生刺した疑いの記事が3面を飾っているときに、である。この日の記事の唯一の希望とも言える内容が書かれているが、他の記事に目がいってしまわねばと心配だ。