平成26年度の主な災害

ぼうさいー7

![]() 平成26年度の実施事項などの記録

平成26年度の実施事項などの記録

平成26年度の主な災害

平成26年度は夏以降、温暖化に伴う異常気象で局部的豪雨・巨大台風で風水害に見舞われ、後半には噴火・地震と災害に見舞われました。

8月は8日の三重県豪雨、8月20日の広島豪雨(土石流)、高知・京都・秋田など全国的に局部的豪雨に見舞われ、政府は「平成26年8月豪雨」と命名しました。

9月に入ってからも17号・18号と雨台風が日本を縦断して改めて集中豪雨の危険性を知らされました。

9月27日午前11時53分、御嶽山(3,067m)が噴火し多数の死亡者を出し、自然災害が身近にある事を実感させられました。当地からも噴煙が見えました。

11月22日午後10時8分長野県北部でM6.8 震度6弱の断層直下型地震が発生し多くの家屋の倒壊に見舞れました。

11月25日には熊本県阿蘇山中岳第一火口が1993年2月来21年ぶりにマグマ噴火をし、40km離れた熊本市内に降灰をもたらしています。

|

|

|

幸い当地は火山洪水・土石流の危険はありませんが、地震ばかりでなく、「集中豪雨」「落雷」「突風」などにも気を付けなければなりません。

今年(平成27年)に入り異常な寒気団で大雪で被害を受けています。

また、2月17日(火)午前に東北4県で震度4、午後に青森で震度5強の地震が発生しました。幸い津波被害は無かったが、3年前の東日本大震災の余震とみられています。

「きのう」とは2月17日(火)のことです。東日本大震災と同じプレート で発生しているので余震と考えられています。 午前の1回目は浅く陸から離れているので押してくる太平洋プレート 内部での崩壊で「アウター型」と呼ばれます。 午後の2回目は「プレート境界型」です。 浅い所で起きる地震は震度より津波被害に警戒が必要だそうです。 |

|

|

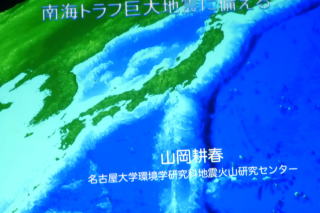

あちらこちらで地震が起きていますが、「首都直下地震」と「南海トラフ 地震」の発生確率が高いのが最も心配されるところです。 |

過去の大災害

大正12年(1923年)9月1日午前11時58分、M7.9の「関東大震災」が発生しました。昔の話に聞こえますがまだ91年前のことです。約10万人が死亡、記録にある自然災害としては最大のものです。

この大被害を忘れじと9月1日を「防災の日」と決められました。

その後、戦争は別として自然災害の大被害として昭和19年12月7日の昭和東南海地震(1,223人犠牲)、昭和34年(1959年)9月26日の伊勢湾台風(5,098人犠牲)、平成7年(1995年)1月17日の阪神淡路大震災(6,437人犠牲)、平成23年(2011年)3月11日のM9.0の東日本大震災(18,498人犠牲)と100年間に5回の大災害が発生しています。

いつも災害のことばかり考えていは居られません。備えだけはしっかりしておきましょう。「備えあれば憂いなし」との諺が先人の智慧として残っています。まさに今我々に求められていることだと思います。

![]() 平成26年度の実施事項

平成26年度の実施事項

1)平成26年3月15日(土):平成25年度末 の会計監査・会長と副会長で対応しました。

2)平成26年3月22日(土):平成25年度末の町内会総会に出席。同席で自主防災総会を行いました。関係資料は町内会回覧で周知を図りました。

3)平成26年3月31日(月):新旧会長と副会長で市総務防災課と消防署へ関係書類提出と挨拶に出向来ました。

4)平成26年4月 6日(日):東児童遊園地で町内会の「お花見の会」が開催され、餅つきで盛り上がりました。 このような行事は町内の絆を強め、災害時にも役立つことでしょう。

|

|

|

|

5)平成26年4月12日(土):午後7時より憩いの家で「自主防災会役員会」を開催しました

6)平成26年4月20日(日):町内会班長会議で平成26年度自主防災会活動計画を副会長が説明し、後日町内回覧で周知を図りました。

7)平成26年5月 5日(月:午前5時18分伊豆大島沖、深さ162kmでM6.0の地震が発生。東京千代田区で震度5弱を観測しました。首都直下型地震とは関係ないとの発表でした。

8)平成26年5月18日(日):中央公園にて豊明市消防団の観閲式が開催されました。

|

|

9)6月9日:釜石と陸前高田を視察。10日:宮古を視察しました。

さすがに瓦礫などは見当たりませんが、津波で破壊された所は草の生えた空地であり、高台には、あちらこちらに「仮設住宅」が見受けられました。

復旧工事は海岸の護岸工事(防潮堤の修理やかさ上げ)、山を削った土をコンベアで運び宅地のかさ上げ(10m以上?)などが行われていました。震災前の姿になるのは難しいのではと思えました。高台移転ということになっていくことでしょう。

震度7と言われていますが、倒壊家屋は少なかったようで「かろうじて立っていられた」という方もいました。

| 陸前高田の「奇跡の一本松です。後ろの黄色い建物は海水浴場だったものです。 一時は見学者が多かったようですが、本日は雨天で人影も無く、淋しさと痛ましさを感じました。 |

|

| 杭打機の所が海岸線です。手前の水溜りの所が松並木でした。引き裂かれた松の根部分が津波のすごさを物語っています。 | |

| 釜石から盛(さかり)駅までの36.6kmが三陸鉄道「南リアス線」。 宮古から久慈駅まで71kmが「北リアス線」です。 三陸鉄道は第三セクターです。 |

|

| 釜石です。 こんな建物が所々に残っています。 |

|

| 釜石です。漁港でした。鉄骨の建物は修復したものです。青いところまで津波が上がりました。 | |

| 陸前高田です。広田湾に面していて真面に津波を受けました。平地は全滅しました。目下山を削りコンベアで土を運び向うに見える小山を作り住宅地にするそうです。 陸前高田市は5000世帯が浸水。844名死亡。1646名不明 |

|

| 釜石です。 鳥居の見える高台の神社から撮影された津波侵入時の様子がテレビで放映されました。10m位の高さの違いで流されるか助かるかと、大違いになることを実感させられました。 |

10)7月13日(日)10:00より東児童遊園地で恒例の消火訓練が行われました。

消防署による家庭での火災感知器の取り付け・消火器の置き場所に関するお話しに続き①消火器による放水訓練②ホースの繋ぎ方訓練③20mホース3本繋いでの立ち上がり消火栓の放水訓練が行われました。

| |

|

11)9月7日(日)中央公園で吉池区の防災訓練が行はれました

6町内会から200名を超える方が参加され、「消火訓練・AED心肺蘇生法訓練・担架訓練・自転車の安全運転訓練が行われました。吉池団地自主防災会からも約45名の方が参加されました。

非常食の炊出しもあり有益な訓練でした。

|

|

|

12)9月24日(水)たちばな会で飯田市へ行ってきました。

飯田市は戦火はまぬがれたが、昭和22年4月20日下記のような大火災に見舞われました。

自然災害ばかりでなく、日常生活では特に防火に努めなければなりません。

城下町として発展してきた飯田市は、京都の町割をまねて作られ細い格子状の長屋作り建物が整然と配列されていた。しかし、その通路幅は狭く、また木造建物が非常に密集しており、何度も火災の被害にあってきた。なお、飯田大火の前年にも負傷者4人、焼損棟数198、焼損面積3万3500m²の被害を生じる火災が起きていた。

飯田大火は1947年4月20日午前11時48分頃に発生。折りからの乾燥状態と風速4mの風によって延焼していった。市民はそれと同時に、火災から遠い近いに関わらず一斉に消火栓を開いたため、水圧が落ち初期消火の失敗につながった。その後午後になると風速が15mにもなり、ますます火災は広がっていった。このころには消防も手をつけることができず、結局約10時間ほど延焼しつづけた。

被害発生要因として気候条件、木造建物が密集、消防設備の不備、初期消火の失敗、土蔵の手入れが不備で十分な延焼遮断効果を発揮できなかった、市民の防火思想の欠如などが挙げられた。

市の中心部を含め3742棟が焼失し、焼損面積48万1985m²。死者行方不明者3名。罹災戸数4010戸、罹災人員17,778人に及び、飯田中心街約7割が焼失した。

翌1948年より火災復興が始まり、町全体の区画は完了したが、大火の際「避難路」及び「消防活動」の通路が無く、非常に苦労した等の反省が残った。そこで、各戸の裏側に避難用等の通路を設置することになり、市民の協力により幅員2メートルの通路がつくられた(裏界線)。

市中心街に二本の防火帯道路が街の中心で交差し、町が4分割になるように整備され、万が一の大火災時には火災発生元の四分の一の町の焼失でくい止め、それ以上の延焼を防げるようにした。この防火帯道路の緑地帯には地元中学生により、りんごの木が植樹され飯田りんご並木として復興のシンボルとなった

信号機が無くても通行可能なラウンドアバウト交差点。 飯田市では大火後この方式を採用した。 近年、災害時に有効との認知を高めている。 |

大火後、類焼防止対策として幅広道路で区画整理をした。 個人は約40%の土地を提供したそうだ。 今は立派なりんご並木となり、観光誘致にも役立っている。 |

13)10月26日(日)○○小学校で中島区の防災訓練があり見学しました。先に行われた吉池区の訓練より小規模に思えました。

| |

14)11月17日(月)○○高等学校で地震時の避難訓練と同校卒業生のアナウンサーによる共助の大切さに関する講演会があり聴講しました。話の骨子は「コミュニケーションの大切さ」と「社会を支える気概を持ってほしい」というものでした。

| |

15)12月7日(日)秋の自主防災会が実施されました。全国的に寒波到来でしたが、幸い無風で太陽も出て快適に訓練が出来ました。消防署と応急手当普及ボランティア2名の指導で心臓マッサージ・AED操作などを学びました。・・・参加者は40名強

情報伝達戸数は総戸数の89%、黄色い布の不掲示43戸(不掲示率23.6%)でした。

|

|

|

|